| これまでの石仏地図 総目次に戻る |

| 石仏調査資料や石仏案内には、石仏マップが必ず必要であるが、これまで推奨出来るような石仏マップの手法がなかった。 研究者それぞれが工夫し苦労してマップを作っているが、利用する側から見るとお粗末であまり役に立たないことが多い。 |

| これまでの石仏地図は ①手書きの部分地図 ②直線で道や鉄道を表現したパソコン地図 ③既存地図の上に石仏位置を記入した地図などがあった。 ①②は、そのまま現地に持参しても役に立たず、あらかじめ既存地図と付き合わせて詳細に検討し、コースや石仏位置を書き込んだものを作っておかないと役に立たない。 ③は本来市販地図の情報が目いっぱい書き込まれているため、非常に読みにくいし、面積が広過ぎるため、雑誌や出版物に収まらない--だからといって縮小コピーするとさらにごちゃごちゃして見にくくなる。 |

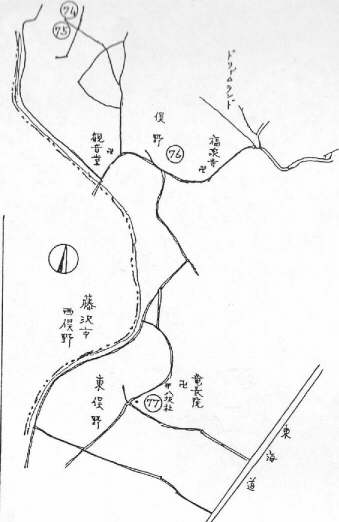

手書き地図 これだけでは何だか分からず、市販地図と詳細に比較しないと使えない。 |

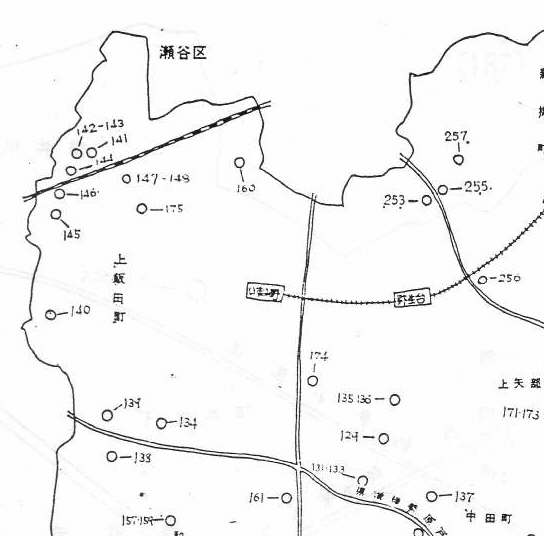

市販の地形図などに石仏位置をマークしたもの。 地図が大きすぎて製本できない。縮小印刷するとさらに分かりにくくなる。 市販地図にはすでに目いっぱい情報が書き込まれており、ごちゃごちゃして分かりにくい。 |

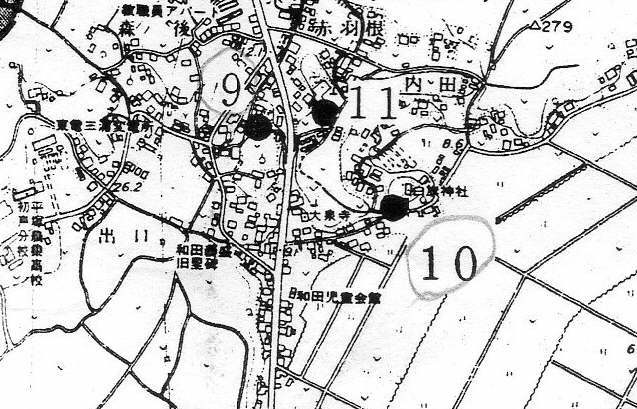

左は道路や鉄道を直線で表した略式地図(簡易地図描きソフト)。 右のような複雑な住宅街では、路傍の石仏にたどり着くのは困難である。 |

| 筆者は20年前から地図作成ソフト「まっぷっぷ」で石仏マップを作成し、「横浜周辺の石仏地図」として約100枚をホームページに掲載している。 まあまあの出来ではあるが、ソフトを入手しただけで描けるというものではなく、ソフトの習得に1~2年がかかるし、さらに1枚の地図作成に2-3日かかるなど他人に推奨できなかった。 その後インターネット地図が普及して、自分で地図を作成する需要がなくなり、「まっぷっぷ」ソフトも廃版になってしまった。 |

| そんな中で、最近Google社から提供された「マイプレイスによる石仏地図」は、(1)作るのが簡単

(2)使い勝手がいい という理想的な手法であり、あたかも石仏地図のために作られたような技法である。これ以上のものは今後も出てこないだろうし、その必要もないと思われる。 個人レベルでも便利に使えるが、石仏仲間共有の手法として普及すれば、活用範囲が大幅に広がる。ぜひ普及/定着させたい。 |

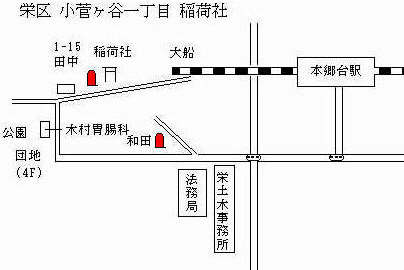

全体分布図 縮小すれば自動的に全体図が出来上がる。 部分詳細図 拡大すれば自動的に詳細図が出来上がる。細かい道筋まで読める。 |

| Google地図は、マイマップ→マイプレイス→新マイマップと変遷。 新旧が併用された時期もあったが、現在は新マイマップに一本化。 上図はマイプレイス時代の作品。 青マークで表示されているが、使い方や機能は新マイマップと同じ。 |