| 浮世絵で見る保土ヶ谷宿 保土ヶ谷区生涯学習 保土ヶ谷歴史探訪 第6回講座 3 | |

| 第2部 旅の人物群 配布資料の説明 目次へ | |

|

|

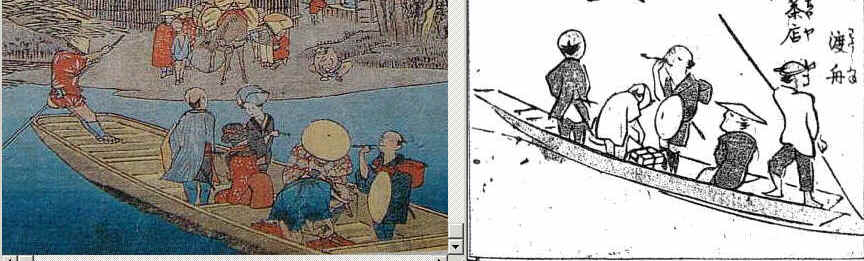

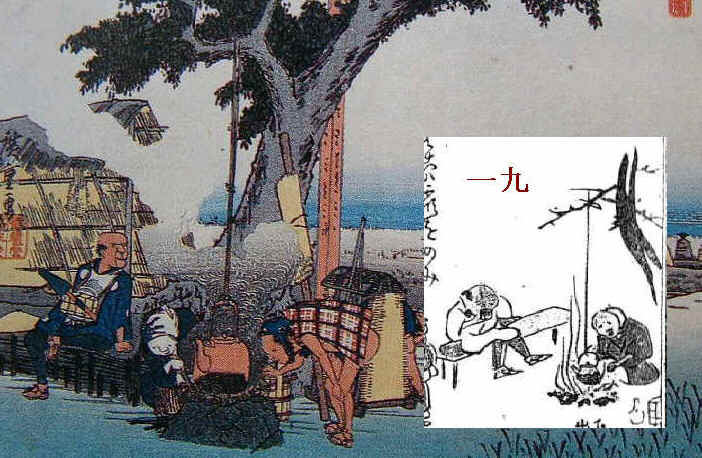

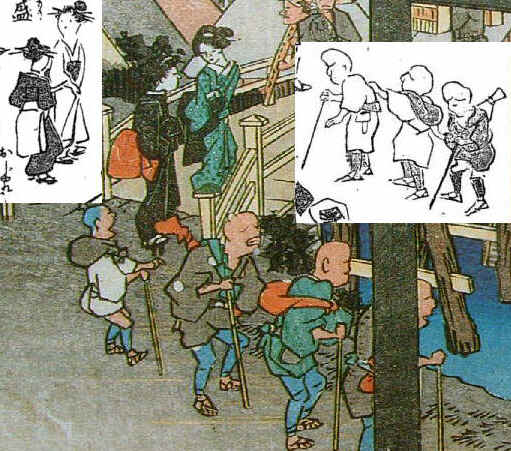

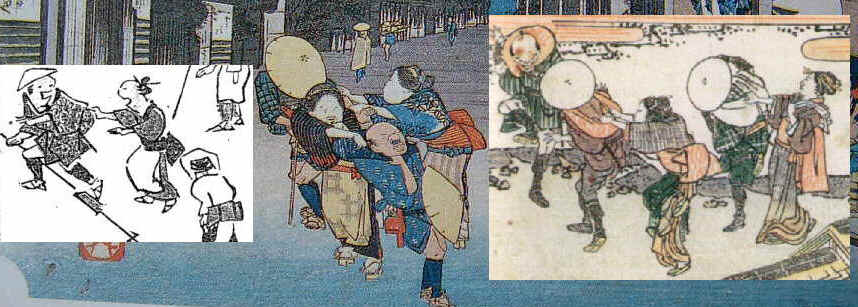

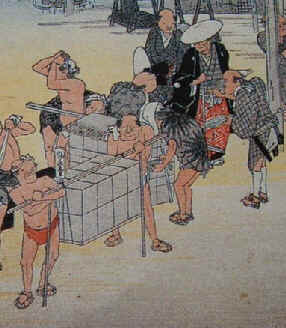

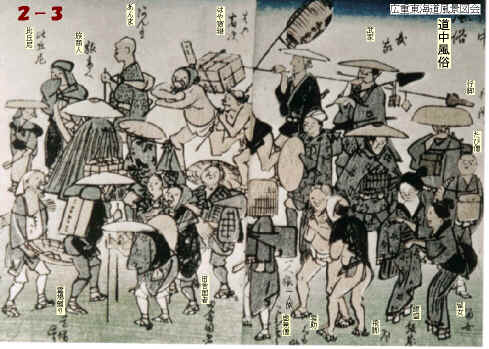

| A.「道中風俗」−広重画 東海道風景図会 全2枚 1845年頃 旅先で出会う「旅の常連」を集めたもの 有名な図で、昔からいろいろな資料に引用されている。 |

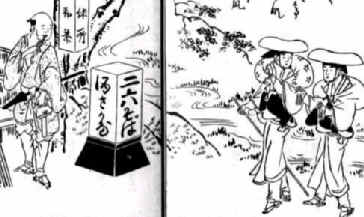

B.「道中ゆきかい振り」 十返舎一九画 全4枚 1813年 「続膝栗毛」初版本−付録口絵 2年前に発見された新しい資料。 |

| この中から、いくつかの人物を取り上げて議論することを考えていたが、時間の関係で省略する。資料の説明にとどめる。 | |

| AとBを比較すると共通人物が多い。BはAより30年も前の作品であり、広重はBを「参考にして」あるいは「真似をして」、Aを作成したことは間違いない。しかしそのことは別に大した問題ではない。 | |

| 2年前、きわめて重要な発見があった。 Bの人物が十数ヶ所、「保永堂版 広重東海道五十三次にそっくりコピー」されていることが鈴木重三氏により発見された。 美術界をゆるがす大事件である。 |

|

| これまでの定説(昭和5 内田実「広重」(岩波書店))では、「広重東海道五十三次(保永堂版)には原画は見当たらず、すべて広重のオリジナル」と考えられていた。 その後、昭和35年に東海道名所図会からのコピーが二三発見されるという事件があったが、美術界では「少数のコピーがあったとしても、目くじらを立てるほどのことではない=(定説を見直すほどではない)」として、過小評価していた。 今回大量の人物コピーが発見され、定説の大前提が崩れ去ったのである。 |

|