| 浮世絵で見る保土ヶ谷宿 保土ヶ谷区生涯学習 保土ヶ谷歴史探訪 第6回講座 1 | |||

| 第1部 浮世絵で見る宿場 目次へ | |||

| 宿場の代表的な設備として次のようなものがある。それが浮世絵にどのように描かれているか。 | |||

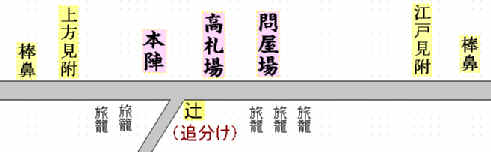

|

|||

| (1)棒鼻と見附−−−宿場の入り口 | |||

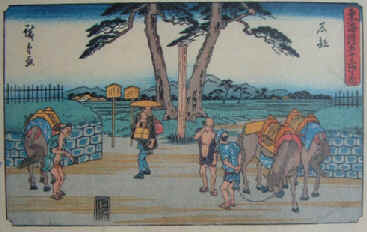

北斎五十三次 北斎五十三次 |

広重 |

||

| 「見附」の本来の意味は、「見張り所」「警備」 江戸時代の東海道では、形式的な入り口。 宿場には見附の場所は必ずあるが、土塁があるとは限らない。 |

|

||

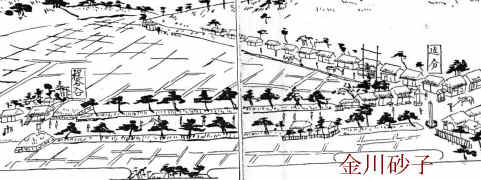

| 広重図(右図2枚)では、見附のすぐ近くに棒鼻があるように描いてあるが、実際はもっと離れていたはず。 下図 金川砂子(神奈川宿の名所案内)に。保土ヶ谷宿入り口の図がある。棒鼻と見附の間が、ちょうど現在の松原商店街だから、約250m離れている。広重図は間違いであろう。 |

|||

保土ヶ谷宿の棒鼻と見附 保土ヶ谷宿の棒鼻と見附 |

|||

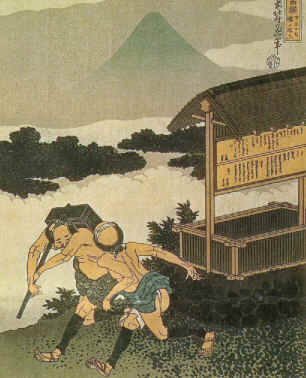

| (2)高札場 広重は高札場をほとんど描いていない。代わりに、北斎の「高札場の前を通過する飛脚」図を紹介 | |||

|

|

||

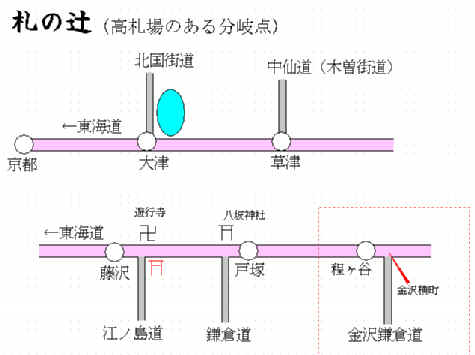

| 宿場の中の重要な分岐点には、高札場がおかれることが多い。札の辻(高札場のある交差点)という地名が各地にある。 東海道五十三次の大津、草津、藤沢、戸塚の例を示す。 |

|||

|

大津−−東海道と北国街道の追分 草津−−東海道と中仙道の追分 どちらにも高札場と道しるべが見られる。 |

||

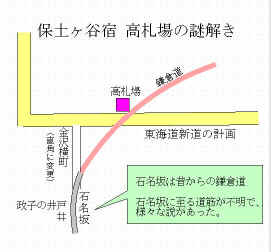

| ところが保土ヶ谷宿では、東海道と金沢鎌倉道の分岐点である金沢横町から50mも離れた場所に高札場が置かれている。 他の宿場の例と食い違い、「保土ヶ谷宿の謎」の一つである。 (大畠説) 東海道(新道)が作られた当初、旧鎌倉道が帷子町郵便局付近で斜めに交差していたためではないか。(下右図) |

|||

|

|

||

| (3)問屋場−−馬と人夫を用意し、公用(幕府と大名)の荷物を次の宿場まで間違いなく送り届けるのが仕事。 | |||

|

|

||

| 図を見ると、胸くらいの高さの高い場所で仕事をしている。 交渉相手の武士が激高し、抜刀して脅すことがあり、その場合の安全を考えたと言われる。 資料1−3を参照(下記) 小田原本陣当主が明治になってから書き残した「足柄史料」によると、小田原宿だけでも、1年に何度も、こうした武士とのトラブルがあったらしい。 トラブルの原因は馬が不足し、馬を呼びにやる間、武士が3−4時間も待たされるため。 とくに大名行列が早朝に出発したあと、荷物掛の武士だけが、長時間も残されるような場合に起きるという。 |

|||

|

|||

| 浮世絵や名所図会に問屋場の図はほとんどないが、広重は、何枚も問屋場の図を描いている。 | |||

| (4)本陣 | |||

| 広重は何故か本陣のしきたりを熟知。正確な本陣図を何枚か残している。 | |||

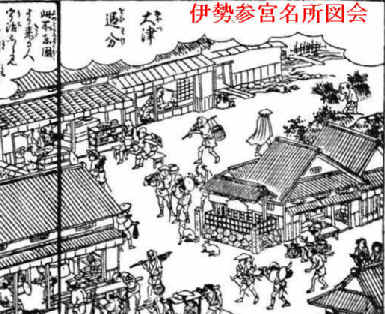

街道に面した本陣の外側の風景であるが、ほとんどの解説本では、本陣の門をくぐった本陣の内側−中庭と勘違いして書いている。 手前の並木が、昼間なら人通りの多い東海道である。 |

広重の元絵と思われる伊勢参宮名所図会 立てかけた二本槍/幕の下からのぞく札など共通点が多く、 全体構図も似ている。 手前の人通りが東海道 |

||

|

|

||

| 関札 大名の名前と泊まりの日付が書いてある。 自分が泊まっていることを示す表札だから、「様」や「御」などの敬語は誤りである。古い映画などでよく間違えている。 到着の10日か2週間前に先発隊が到着して本陣主人に関札を手渡しそれで大名が本陣に泊まる契約が成立したことになる。 |

|||

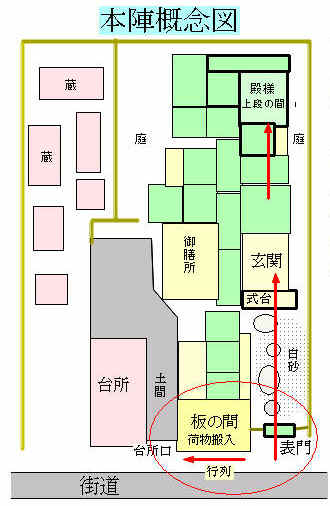

| 行列が到着すると、表門から、殿様の駕籠を玄関の担ぎ入れて、奥の上段の間にお通しする。 荷物は間口の広い「板の間」に横付けして一挙に屋内に運び込む。 白麻の幕を張り巡らせるが、表門と玄関には、紫縮緬の幕を掛ける。ただし中大名では、玄関だけに紫縮緬、小大名の場合は、全部白幕で済ませる。 |

|||

| この絵でもっとも重要な人物は、裃を着て帯刀した本陣当主。大部分の広重本/東海道本では、大名行列の武士の一人と思って解説している。 本陣主人は、大名宿泊中は「準家臣」として処遇され、町人であるにかかわらず、それぞれの大名から下賜された裃と刀を着用した正装をしている。 (「名字帯刀」とは別な制度である。) 広重図では帯刀(刀の鞘の部分)が見えないように故意に隠して描いた?−−−本陣作法を知らない一般読者の誤解を恐れた? |

|||

|

広重図の元絵、江漢五十三次 広重図の元絵、江漢五十三次 |

||

| 本陣しきたりについては、足柄史料(下記)を参照。 小田原本陣当主が明治になってから書き残した貴重な生資料である。 |

|||

|

広重「狂歌入り東海道」の本陣図−解説の誤り ●大名の出立図と解説されているが、実は到着出迎え図である。 本陣の内部か外部かを勘違いしているための間違いである。 殿様の駕籠が、表門をくぐって玄関に向かう場面 宿場関係者が正装して出迎えており、先頭が本陣当主である。 (裃、帯刀)  |

||

|

|||