| 有名人の泊まった保土ヶ谷の旅籠 大畠洋一 目次へ | ||

| 保土ヶ谷に泊まった有名人は多いが、泊まった旅籠名が分かっているのは次の二つである。 当時の東海道旅行は人生の一大事と思われていたから、出立の日、品川や神奈川で盛大な送別会をやることが多い。そのため出発が遅くなり、戸塚まで行程が伸ばせず、保土ヶ谷泊まりになるのである。 |

||

| 1812年春、吉野見物〜京都旅行を計画した司馬江漢が、保土ヶ谷の石田屋に泊まっている。 三回目の東海道旅行である。 「文化壬申二月二十日。東都司馬神僊坐を発して品川釜屋亭にて皆々に酒を汲んで別る。・・出立もおそければ、漸く程ヶ谷石田屋という旅舎に宿す。(江漢:吉野紀行)」 保土ヶ谷の泊まったというだけで、別に変わった出来事はない。 |

||

| 1801年春、太田南畝(蜀山人)が、大阪出向の旅で、保土ヶ谷の沢瀉屋(おもだかや)に泊まっている。 「享和に改まりぬる年、・・二月二十七日卯の刻過ぐる頃に出で立つ。品川大仏の前なる鍵屋といえる高殿にて酒酌み交わし・・・大森まで来たれり。ここに奥まりたる茶屋あり・・一献の酒を尽くして・・ついに輿に揺られて臥しぬ。・・右側なる沢瀉屋彦右衛門といえる宿に着く。酉の刻に近し。床に掛けし画に夷曲うた(ひなぶりうた=狂歌)あり。 ○くたびれてやうやう足もおもだかや よい程がやの宿をとりけり いかなる人にやとおかし。・・・(太田南畝:改元紀行) |

||

| 「誰が作ったのであろう」ととぼけているが、太田南畝本人が作った狂歌に間違いない。 南畝は行く先々で店の主人に頼まれて、店の宣伝用の狂歌を作ることがよくあった。 この旅では川崎の六郷の渡しで ○二三合 酒飲み過ぎし六合の渡しも知らずいつか越えにき の狂歌も作っているが、そこでも「夷曲あり、たれ人にや」とし、「詠み人知らず」にしている。 |

||

| この旅で太田南畝が自作の狂歌をすべて「詠み人知らず」にしているのは、次のような事情があった。 狂歌の先生である太田南畝は実は御家人(徳川家直属の下級武士)の身分だった。 10年程前、松平定信の寛政の改革の際の有名な落首 ○世の中に蚊ほどうるさきものはなし ぶんぶというて夜も寝られず の作者が太田南畝であるという噂が流れ、御家人の身で御政道を批判したという疑いで南畝はさんざんな取調べを受け、危ふく切腹させられるところだった。「知らぬ存ぜぬ」で押し通し、幕府も人気ものの南畝を処刑する訳にも行かないので、結局おとがめなしで済んだが、落首の本当の作者はやはり南畝だったらしいのである。 南畝は「おとがめなし」の条件として次の約束をさせられた。(1)狂歌をやめること (2)登用試験を受けて役人になること。 登用試験に主席合格した(試験科目は国語と漢文だけだったろう。)南畝は、役人の仕事をきちんとこなしその面でも才能を示した。改元紀行は役人として大阪の金座に一年間出向を命じられて出向く旅であった。 すでに松平定信は失脚し、寛政の改革は終わっており、10年前の約束は誰が見ても時効のはずであるが、この手の話の常として誰も責任を持って「狂歌を始めていい」とは言ってくれない。公務の旅だったこともあって、南畝はあとで申し開きが出来るよう用心深く行動している。 |

||

| ただし当時の関係者や読者はその間の事情を全部知っており、「詠み人知らず」が南畝の作であることは一目で分かったはずである。 改元紀行のあとがき部分に、この事情の一端が書いてある。これだけで読者に話が通じたのである。 ・・・・公事のひまひま、過ぎにし道の事ども思い出づるまま、かいやりすてぬ。折柄の詩歌も、書き連ねまほしけれど、いさや川いさと口かためし誓いもあれば、巻の末に付けて録せり。・・・・ |

||

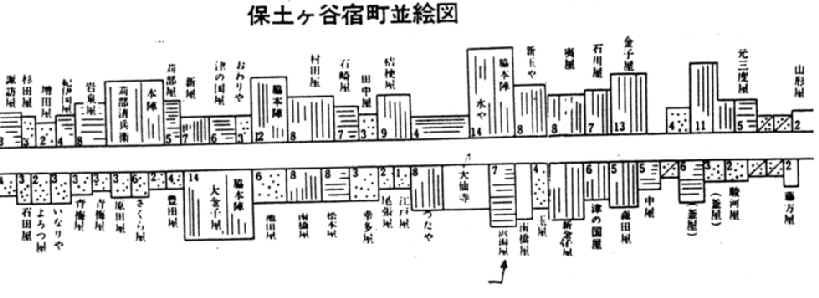

| 「おもだか」はクワイに似た湿生植物の名前。 特徴のある葉の形をデザインした「おもだか紋」という家紋があり、実際の植物よりこの家紋の方がよく知られていた。 「おもだか屋」はこの「おもだか紋」を看板にした宿屋であったろう。 「沢瀉屋」は大仙寺の前にあり、元治元年の町並図にも出ている。 ただし「沢潟屋」(おもがたや?)ではなく、「沢瀉屋」(おもだかや)である。 おもがたやでは、狂歌のしゃれが成り立たない。 これまでの資料、現地のプレート板などすべて字が間違っているので注意して欲しい。 |

|

|