| 鎌倉中心部の石仏(つづき) 目次にもどる | |

|

|

| 鎌倉中心部の石仏(つづき) 目次にもどる | |

|

|

大黒堂 北斗尊星 |

|

五所神社 摩利支天 |

| コース2 五所神社から光明寺 |

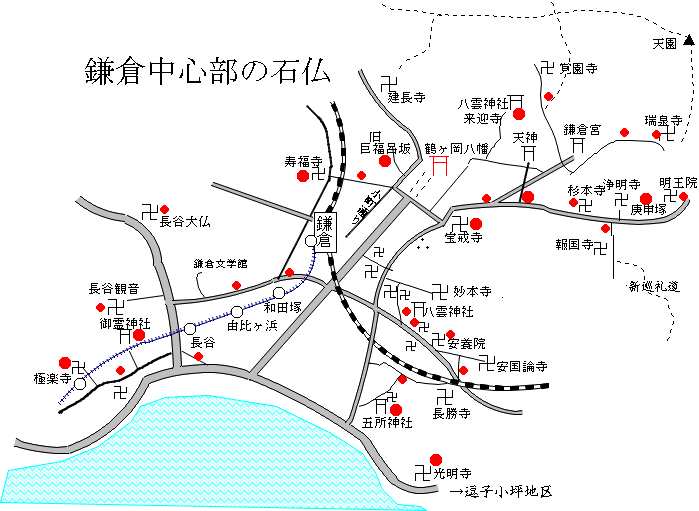

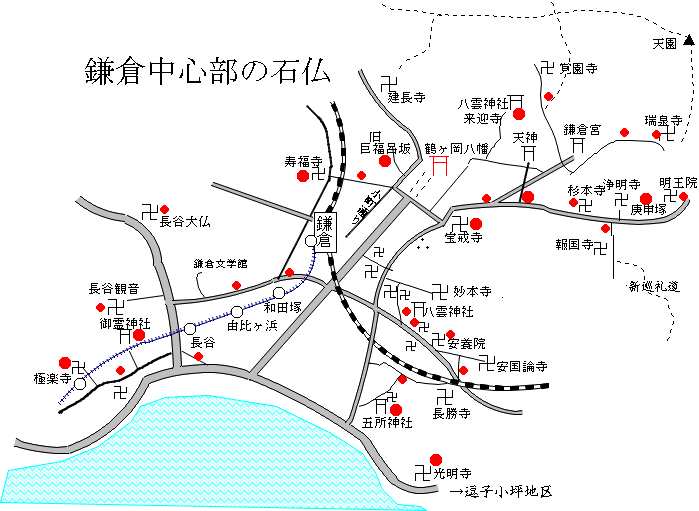

| 日本石仏協会の石仏地図手帖には、鎌倉の石仏コースとして次のコースが紹介されている。 ①大巧寺(おうめさま) 境内の墓塔(多宝塔)、小町大路側の報恩塔 ②本覚寺 本堂裏の巨大な三基の開山塔(宝篋印塔) 裏門の題目塔 ③妙本寺 門前の題目塔と帝釈天名号塔、墓地の巨大な宝篋印塔と五輪塔、本堂裏手の鬼子母神2体、本堂東の新釈迦堂跡やぐら。 ④常栄寺(ぼたもち寺)門前の新しい宝塔、境内の五輪塔、四面塔。 ⑤八雲神社 山王二十一社庚申塔(寛文8)は市指定民俗資料、 猿田彦大神、石尊大権現、石祠 ⑥別願寺 巨大な多宝塔(鳥居の絵がある。)は市指定。 ⑦上行寺 現在の十三重塔、子安地蔵塔。題目塔 ⑧安養院 本堂裏手:大型宝篋印塔(国重文)、政子の墓、庚申塔、ほか このコースをたどり、更に足を伸ばして、安国論寺-長勝寺を経由して五所神社から光明寺を訪ねて見よう。 |

| 安養院⑧の先のY路を左に取ると安国論寺。境内に持ちを盛った三宝を捧げる猿の石像。 安国論寺前を右に進むと小さな大黒社がある。⑨ 境内の青面金剛は磨耗しているが、かなり古い時期のもので正座する一猿。 「北斗星尊-猿田彦大神-天鈿女命」の三尊塔が珍しい。道教では北斗七星は人の寿命を司る司命神とされ、庚申の三尸虫が身体を抜け出して人の悪事を告げに行く先の「天帝」とは北斗星のこと。天鈿女命(アメノウズメノミコト)は古事記神話「天の岩戸」の舞姫で、のち猿田彦の妻。 |

| 車道に出て踏切を渡るとすぐ長勝寺。 長勝寺の塀に沿って進むとY路の角に元禄の二猿庚申塔(日光型)がある。 |

| ここで左の裏道に入り、道なりに進むと来迎寺(三浦一族供養塔群)。 |

| 更に進むと五所神社。⑩ 沢山の庚申が集められており、鎌倉の庚申研究には書かせない場所。 寛文12 三猿(帝釈天王銘) 庚申の文字がない。 阿弥陀庚申2基(享和4、貞享4) 青面金剛4基(享保15、寛政4、文政3、?) ?の六手青面金剛は戟、輪、弓、矢、索、残り1手には何も持っていない。 2童子、三猿を連れたにぎやかな青面金剛など。 文字庚申塔8基。 丸彫り三面摩利支天が珍しい。陽炎(かげろう)を神格化したものといわれ、猪に乗っている。「動きが相手に見えない」という特技があり、 勝負事(トバク)、相撲、剣術などの神様。すなわち「文武」のうち「武」の上達や願い事を担当する神様である。 ◎ほかに後ろ手に縛られたような不思議な女人像(20cm)がある。 |

| 次の三叉路を左折し、山裾を道なりに進むと、光明寺前バス停に出る。 山門付近:石塔群。 本堂右の地蔵堂:市指定文化財の地蔵菩薩。六地蔵石幢。 裏山:右手の幼稚園前から裏手の山に登っていくみちがある。山上に歴代住職の墓地があり、卵塔40基と宝篋印塔。 「光明寺裏山の展望」は、鎌倉景勝地の一つとされており、光明寺の屋根を前 景に鎌倉の海と富士山が重なって見える。 山門前の海に出ると、ヨットサーフィンの若者で賑わっている。この先、別項の「逗子小坪の石仏」につながる。 |

| 目次にもどる |