| 北鎌倉の石仏 目次にもどる | |

|

| 北鎌倉の石仏 目次にもどる | |

|

八雲神社庚申群 |

小八幡 |

|||

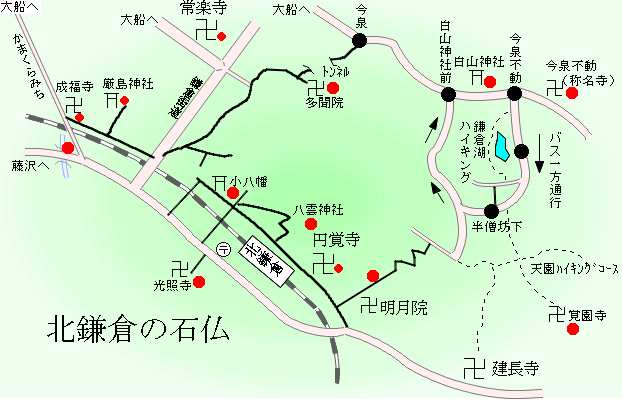

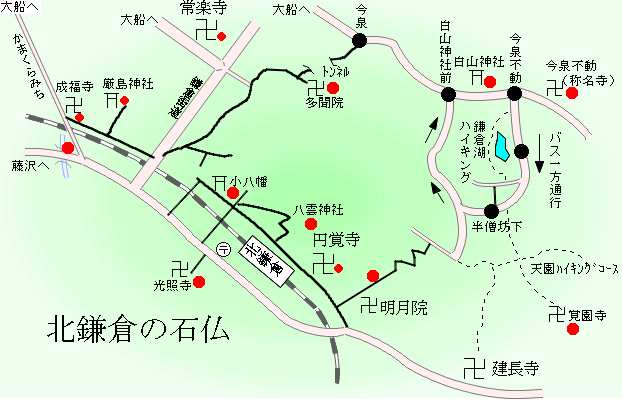

| 北鎌倉から今泉不動 北鎌倉からは円覚寺や建長寺、或いは東慶寺や浄智寺を見ながら鎌倉八幡を目指すのが観光コースであるが、ここでは逆方向の大船方面に向い、訪ねる人の少ない寺社の石仏を探索する。。 |

| コース案内 |

| ①八雲神社 線路の反対側(円覚寺側)に出て、駅ホームに沿った裏道を大船方向に歩く。2つ目の道(駅ホームのはずれ付近)を右折すると階段を登って八雲神社。(または最初の道を右折して階段を登ると雲頂禅庵でここを左に進むと八雲神社)。 みこし庫の裏へ回ると岩を削った大変雰囲気のよい日陰の場所に大型の石灯篭、「御岳先達碑」、10体の庚申塔が集められている。 ○寛文5年の大型三猿庚申塔が市指定。 ○自然石「青面金剛」文字塔は栄区鍛冶ケ谷八幡に同じものがある。 ○左手に塔の上に猿3匹が固まって乗っている庚申塔。鎌倉には塔の上にサルが 乗っている庚申が多い。 |

| ②小八幡 八雲神社脇の道を進むと権兵衛踏切に出る。 一旦踏切を見送り、線路脇の道を200m進むと八幡神社(小八幡)がある。 階段下に念仏供養塔、階段途中に三基の庚申塔がある。 ○元禄3の青面金剛は藤沢の庚申堂系統のもので一寸珍しい姿のショケラを持つ。合掌していないので胸元が分かり、男か女かが議論できる。(男と思われる。) ○文政13の文字庚申塔には「梅花老人拝書 印」とあり、書の作者が分かるのは珍しい。 |

| ③光照寺 権兵衛踏切に戻り、踏切を越えて線路西側のバス道に出る。 少し戻ると旧庄屋屋敷跡という時代ムードたっぷりな郵便局。郵便局前バス停から右へ坂を上ると光照寺がある。 山門左に咳の神様「おしゃぶきさま」の石祠、山門正面に角柱型の板碑、宝塔類。 |

| ④道しるべ(市指定) バス道に戻り大船方向に進む。信号で横浜方面への道(鎌倉街道)が分かれるが、これを見送って進むと橋の際に市指定文化財の道しるべがある。「戸塚道 藤沢道」 (右折して進む直線道が鎌倉時代のかまくら道(鎌倉中の道(下の道))で、大船資生堂-笠間十字路-本郷台駅西-小菅谷小学校を通り、日限地蔵付近で中の道(鶴ヶ峰を通過)と下の道(弘明寺、保土ヶ谷を通過)が分かれた。) |

| ⑤成福寺 道しるべにしたがって右折し「かまくら道」に入る。踏切を渡ると茅葺きの山門がある成福寺で、山門脇に五輪塔、宝篋印塔、石仏の墓石が見本のように並んでいる。 |

| ⑥厳島神社 山門前を右に進むと左手に厳島神社の階段が見える。鳥居下に三体の庚申塔。 寛文10年の三猿塔が市指定。 線路沿いに引き返し、踏切で左折して鎌倉街道に入る。10分ほどで「常楽寺前」交差点。(左折すると常楽寺から大船駅、右折すると多聞院から白山神社経由今泉不動) |

| ⑦常楽寺 交差点から大船方面へ150m進むと右側に粟船山常楽寺。⑤ 訪れる人は少ないが茅葺き屋根の山門を持つ古刹である。境内に石仏はないが、道しるべが一つだけあり、塔頂によつばいになった蛙のような猿がいるのが変わっている。側面に「奉庚申供養」の文字が見える。(ここから大船駅に出るには道なりに徒歩20分弱。) |

| ⑧多聞院 常楽寺交差点に戻り、直進して多聞院に向かう。最初の三叉路を左。次の三叉路を右。山門前に3基の庚申塔と名号塔、阿弥陀像がある。 ○延宝八年 四手青面金剛、鎌倉来迎寺隣りの延宝八年四手と同じ「片手サル」の 石工の作品で、持ち物は金剛鈷、三叉戟、丸(輪?索? 数珠?)、ねじれ棒。 ○徳本上人名号塔(南無阿弥陀仏) |

| ⑨白山神社 トンネルをくぐって進むと今泉で大船-今泉不動のバス道に出る。 3つ先の白山神社前バス停で左手山の上に白山神社、参道に庚申群。 ○寛文12年三猿庚申塔は市指定民俗文化財 ○小さな自然石の猿田彦大神の字体が面白い。 |

| ⑩今泉不動 今泉不動バス停の先、今泉不動(称名寺)には不動滝、不動明王像、三十六童子像など見所が多い。 |

| 帰路: バスで大船へ戻る時の注意: 大船-今泉不動行きのバスは鎌倉湖の周りを循環して引き返すので、この付近のバスは一方通行 鎌倉湖ハイキング 今泉不動バス停からバス道を少し上ると右手に鎌倉湖(散在ケ池)公園の東口がある。散在ケ池の右か左のコースを登ると一寸した山登り気分。公園南口に抜けると、住宅街の中の緑道を通って「半僧坊下」バス停(大船行き)に出る。 また更に「半僧坊下」から「天園ハイキングコース」につながる道がある。 ①ハイキングコースの鷲峰山を越えて反対側に下ると覚園寺-大塔宮の道に出る。 ②ハイキングコース天園-瑞泉寺-大塔宮、または北鎌倉方面(建長寺) |

| 目次にもどる |