| 二宮の石仏 目次にもどる | |

|

宝蔵院 |

| 二宮の石仏 目次にもどる | |

|

宝蔵院 |

火の見下 |

薬師堂 |

|||

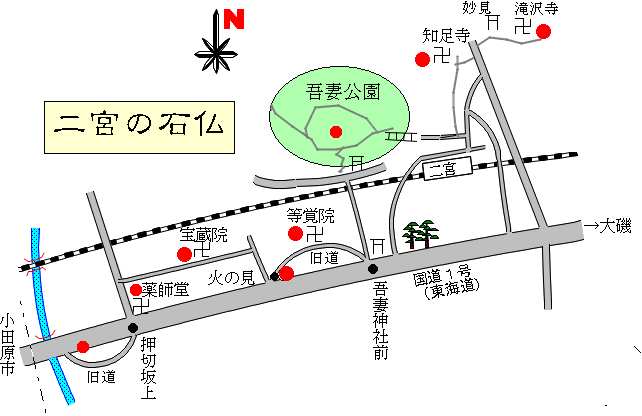

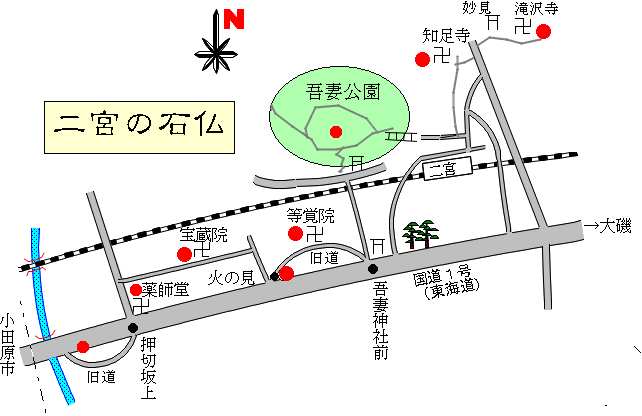

| 二宮の石仏 JR二宮駅から国道1号線(旧東海道)沿いの石仏を訪ねて見た。交通の激しい国道1号(東海道)を一歩はずれると、意外に静かな田舎道である。 小田原市との境界の「押切」まで2kmほどの区間であるが、保存状態の良い珍しい石仏にいくつか出会うことが出来た。 寛文期の古い庚申もこの地区に数基ある。清水長明「相模道神図誌」(S40)の相模の古い庚申塔一覧にそっくりもれている地区である。 駅のすぐ近くの吾妻山公園は展望、規模、施設ともに立派な公園である。これと結ぶことでゆっくりした1日ハイキングになる。 また国道1号に沿ってバスの便が良いので、「大磯の石仏=山王町バス停日枝神社の三猿庚申塔群」や湘南平ハイキング(大磯駅起点)ともつなぐことが出来る。 |

| コース案内 |

| 二宮駅下車。駅前案内板にしたがって吾妻公園の方に進む。公園入口の坂の手前の谷間の道を右に入り、曾我兄弟の墓がある知足寺を訪ねる。① 蘇我兄弟の墓(伝)は墓地の奥にあり、意外にも自然石の墓である。この寺には他に馬頭観音や観音供養塔など石仏が多く、広い墓地の中にも板碑や供養塔など面白いものが多い。 時間があれば、近くの妙見神社の隣の滝沢寺まで足を伸ばす。 寛文7年の三猿庚申塔、七観音、地蔵など見るものが多い。 |

| もとの公園入口に戻り、吾妻公園の急な階段を登る。自然林を生かした公園で秋や新緑もよいが、大きなツツジ園があり花の季節には見事だろう。頂上付近は大きな遊園地(アスレチックや大滑り台)。道しるべにしたがって左折すると浅間神社から吾妻神社に出る。(吾妻神社脇から吾妻山山頂展望台へ登れる。) 吾妻神社境内左に元禄の三猿庚申塔、出羽三山塔などがある。② 吾妻神社から海の方角に向かって下山すると、入口鳥居近くの小祠の前に道祖神、馬頭観音など小さい石仏石碑が集めてある。③ |

| バス停「梅沢」のある車道に出たら、そのまま跨線橋でJRを越え、まっすぐ進むと国道一号線の「吾妻神社入り口」に出る。すぐに国道と分かれる道が旧東海道の一部で、等覚院がある。④ 境内左手墓地のそばに大日供養塔、寛文十二年の三猿庚申塔など珍しい石仏がいくつか見られる。大きなショケラを下げた「半迦」の青面金剛はポーズが珍しいが年代不明。ショケラが着物を着ているところから幕末~明治のものと思われる。足元にサルか邪鬼かが一匹だけ見える。他に百番観音塔、宝篋印塔、「従是あづま道」の道しるべ庚申塔などがある。 |

| 寺の前をそのまま進むと火の見櫓のあるところで国道一号線と出会う。火の見下の空間に道しるべ、自然石道祖神、地神塔、双体道祖神、五輪塔などが多数集められている。⑤

★火の見が撤去され石仏だけが残っていた 2010/3月記 |

| 火の見からまた国道を離れ、JR線の方に進むとすぐに宝蔵院が見える。⑥ 鐘楼の下に寛文8の三猿庚申塔、板碑(嘉暦2=1327南北朝)、金精石。亨保十二年の青面金剛。 万霊塔の近くに8基の観音像(馬頭、如意輪)があるが、合掌四手(錫杖と花?)と合掌六手(三つ又戟、輪、数珠、布施印)の二体は何観音だか分からない。 境内には他に徳本塔、秩父と西国巡礼の立派な宝篋印塔。 |

| 寺前の道を進むと大きな車道にぶつかるので左折して国道の「押切坂上」に戻る。国道との角に「薬師堂」があり、堂内の薬師如来が拝観出来る。狭い境内に石仏群がある。三界万霊塔、地蔵、馬頭、六地蔵、道祖神など。⑦。 |

| 歩道橋で国道の反対側に出ると旧東海道の一部があり、「一里塚跡」の案内がある。この旧道を進むとやがて急な下り坂になって国道につながるが、坂の上の路傍に双体道祖神がある。(押切坂)⑧ 押切川の橋を渡ると「押切」バス停。この先は小田原市になり、本日の旅はここまでである。 |

| 以上のコースは約2kmで、片道で要領よく廻れてしまう。大した距離ではないが同じ道を往復するのが面白くなければ、国道1号のバス路線で大磯駅の近くまで戻り、大磯付近の東海道沿いの史跡や石仏を見学するのもよい。 大磯の見学場所: 山王町バス停 日枝神社の三猿庚申塔群、さざれ石バス停「鴫立庵」の句碑 またはバス停「押切」から逆コースで廻り、最後に吾妻公園でゆっくりするのも良いであろう。 |

| 目次にもどる 参考:二宮町文化財調査報告書 第七 金石文 (S55) |