|

|

| 戸塚かまくら道の石仏 目次に戻る |

|

|

仲宿 路傍 左:延宝8 |

三島神社 |

|

南谷 山岳信仰碑 |

長沼神社 |

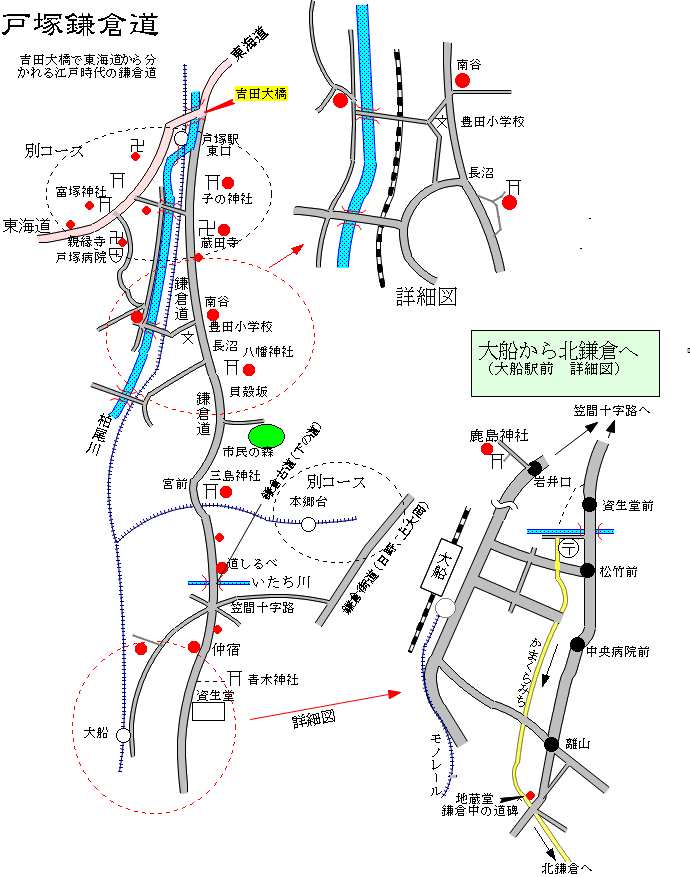

| 戸塚宿入り口の矢部で東海道と分かれて、柏尾川東岸に沿って大船へ向かう道は江戸時代「かまくら道」と呼ばれ、鎌倉観光の道であった。 この路線は「戸塚の石仏」でも一部を扱っている。 迷う心配のない直線道であり、路線バスも頻発しているので、途中の飯島市民の森などと組み合わせて適当なコースを組み立ててほしい。 |

| JR大船駅、大船観音と反対側の東口に出て、直進すると松竹前-資生堂前の道路に出る。 この道は鎌倉時代の「かまくら中の道、下の道」で右手は北鎌倉、左手は小菅ケ谷付近の鎌倉道に続いている。(ただし大船駅前付近だけは旧道が若干とぎれているようである。) ○資生堂前を過ぎると長い階段を持った青木神社がある。▲ 階段下の石灯篭はずいぶん古いものらしい。境内には小さな二十三夜塔が一つ。 ○仲宿付近に集め庚申。① 延宝8の阿弥陀庚申が立派。他に青面金剛など。 |

| ○幼稚園のある法安寺境内の石仏と供養塔

{参照:石仏地図手帖 栄区の石仏} 回国供養塔(文化6)、念仏講供養塔(寛文12)、百番観音供養塔(安永9) ○法安寺のすぐ先に「今泉不動道」道標。② |

| 笠間十字路の歩道橋を越える。 いたち川にかかる新橋は旧鎌倉下の道(江戸時代の弘明寺道)の分岐点で、「いたち川」とは「いざ出発」という意味の「出立川」だという。 ○道しるべ石碑「戸塚道 弘明寺道」と地蔵堂があり、道が分かれる。③ 右斜めに進む道(弘明寺道)は鎌倉古道(鎌倉中の道、下の道)で、別項の本郷台の石仏(石仏地図手帖-神奈川篇-栄区の石仏)につながる道である。 |

| ○宮前(飯島町)の三島神社境内④

寛文13地蔵庚申、地神塔、二十三夜塔 ○飯島市民の森入り口 ○長沼町 八幡神社(山の上)⑤ 寛文12地蔵庚申、寛保12阿弥陀庚申 ○南谷バス停の少し手前に「大わらじ」があり、隣に山岳信仰碑が多数。⑥ 大わらじの下には明治の堅牢地神と地蔵庚申があり、地蔵庚申は片手サル。 ★このまま進めば、蔵田寺の地蔵庚申、子の神社庚申群(戸塚の石仏)につながる。 |

| ここでは左手の斜めの道に入り、豊田小学校の前で右に入って線路と柏尾川を越え(豊田堰橋)、柏尾川に沿って戸塚方向に進む。(詳細図参照)

○すぐ左手の道に入ると庚申群がある。⑦

★この道を進めば、親縁寺を経て国道1号線

富塚八幡前に出る。 |

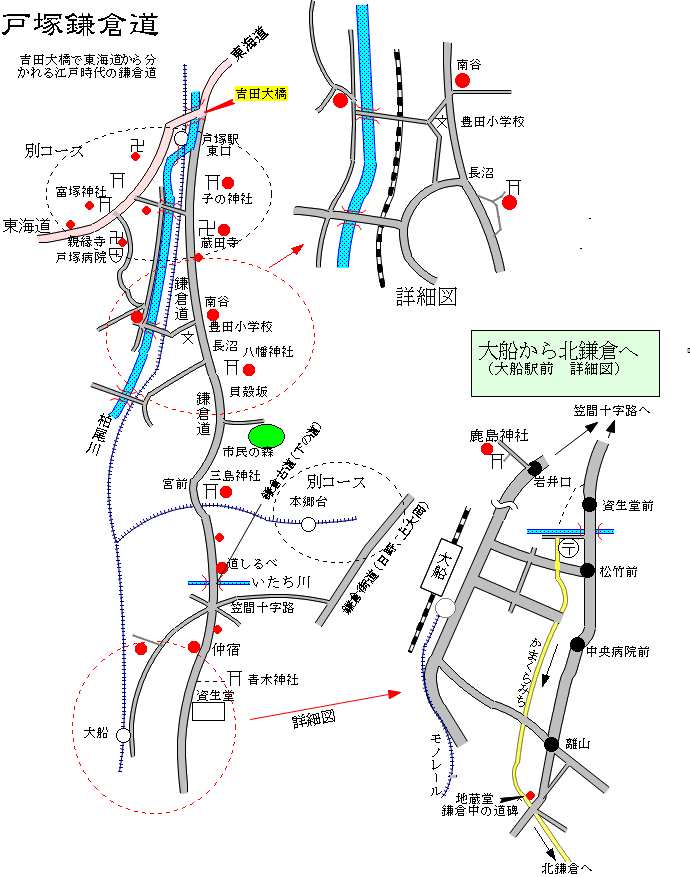

| かまくらみち古道は、戸塚から北鎌倉まで、ほとんど迷う所のない一本道だが、大船駅前だけが分かりにくくなっている。詳細図のように川土手から郵便局の角を回る道が古道で、入り口さえ間違えなければ、北鎌倉の市指定道しるべまで真っ直ぐ2km弱である。 戸塚を出発点とし、別項の「北鎌倉の石仏」とつなげば、たっぷり一日行程となる。 |