| 17由井 目次へ | |

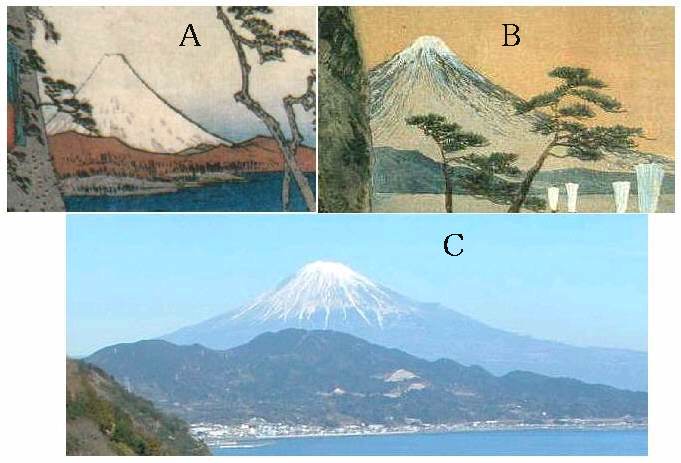

| 由井は「広重図とそっくりな風景」で有名。観光の売り物。 しかし江漢図を含めて比較すると、江漢図こそが現地風景とそっくりである。 |

|

| 17由井 目次へ | |

| 由井は「広重図とそっくりな風景」で有名。観光の売り物。 しかし江漢図を含めて比較すると、江漢図こそが現地風景とそっくりである。 |

|

| |

富士の右側 稜線は愛鷹山につながり、更に箱根伊豆と続く。 |

| 広重図の問題点: 広重図には富士の右に水平線が描いてある。 実際の風景では富士の右の稜線は愛鷹山につながり、さらに箱根伊豆とつながって、どこまで行っても水平線がない。 |

|

|

| 富士山(形、縞模様、積雪状況)・・・を見較べただけで、江漢図が現地写生。広重図は現地を知らないコピーであることは一目瞭然。 江漢の旅(B)は、旧暦11月末〜12月末で、新暦に直すと1月15日頃サッタ峠を通過していることになる。 写真(C)の撮影は、2006年1月15日。 BとCは同じ季節の富士であり、積雪状況や光や影がぴったり一致する。 一方の広重図(A)の富士は、ただの「逆さ扇」。 現地を見なくても,子供でも描ける概念的な富士である。 |

| 文化十年(1813

)六月十二日 山領主馬あて江漢書簡 ・・・・・・・・ 去冬(1832京都から)帰りに富士山よく見候て、誠に一点の雲もなく、全体をよく見候,駿府を出てより終始見え申候、是を写し申候。 この度「和蘭奇巧」の書を京都三条通りの小路西に入、吉田新兵衛板元にて出来申し候、その中へ日本勝景色富士皆蘭法の写真の法にて描き申し候、日本始まりて無き画法なり。 |

| 江漢の写真鏡と遠近法(超広角画法) 江漢図は普通の俯瞰図ではなく、足下の風景は真上から見下ろし、徐々に俯瞰の角度を変えるという「超広角画法」(仮名)。 このような遠近法は、江戸時代にはなく、世界でも珍しいが、写真鏡を使えば、高度な遠近法を知らなくても描ける。 |

|

西洋名画でも、ブリューゲルくらいしか居ない特殊な遠近法 |

|

| 真筆との共通点 |

| 江漢画帖は、これまでの江漢の作品群とまるで画風が違うと言われ、その第一印象がニセモノ説の発端になっている。 しかし江漢は生涯新しい画法に挑戦し続けており、さらにその最晩年の作品であることから画風の違いはニセモノ鑑定の材料にならない。 江漢自身「日本始まりてなき画法・・」と言っている。 −−むしろ共通点を探す方が重要。画風を変えたといっても、同じ人間である以上、共通点が見つかるはず。 |

江漢画帖「由井」 江漢真筆「大峰覗き岩」 |

| 全体構図、崖下を覗く三人の人物、岩肌や植物の描き方・・・など共通点が多く、よく似ている。 とくに「由井」の左下の岩と「大峰」の左上の岩は、水墨画と油絵の違いを越えて、同じ表現と思う。 |

| 日本の伝統的な富士画と江漢の写実的な富士 |

| 江漢「春波楼筆記」 富士山論 1811 ○吾国にて奇妙なるは、富士山なり。これは冷際の中、少しく入りて四時、雪,嶺に絶えずして、夏は雪頂きにのみ残りて、眺め薄し、初冬始めて雪の降りたる景、まことに奇観とす、・・それ故、予もこの山を模写し、その数多し。蘭法蝋油の具を以て、彩色する故に、彷彿として山の谷々、雪の消え残る処、あるいは雲を吐き、日輪雪を照らし、銀の如く少しく似たり。 ○吾国画家あり。土佐家、狩野家、近来唐画家(南画)あり。この冨士を写すことを知らず。探幽(狩野探幽)冨士の絵多し、少しも冨士に似ず、ただ筆意勢を以てするのみ。また唐画とて、日本の名山勝景を図すること能わず、名もなき山を描きて山水と称す。・・何という景色、何という名山と云うにもあらず、筆にまかせておもしろき様に、山と水を描き足るものなり。これは夢を描きたると同じことなり。是は見る人も描く人も一向理の分からぬと言う者ならずや。 |

| 江漢は西洋画論/富士論で、伝統的な富士の描き方を批判し、実際の富士を見て写生すべきと主張している。 ところが、これまで知られた江漢作品には写実的な富士が見当たらず、そのため江漢は「言行不一致」「ほら吹き」「画家としては二流」というひどい人物評価を受けていた。(成瀬氏著書) ★しかし、新たに発見された江漢画帖「由井」の富士は、江漢の持論通りの写実的な富士である。 |

| ★持論通りの写実的な富士が現れた以上、これまでの江漢研究での江漢の人物評価を180度改める必要がある。 −−−江漢は法螺吹きではなかった。 |