| 3.追分からの枝道 目次へ | |

| 松原商店街のはずれは「追分」と呼ばれた。次の二図には、「東海道と何道との追分け」か書いてない。 | |

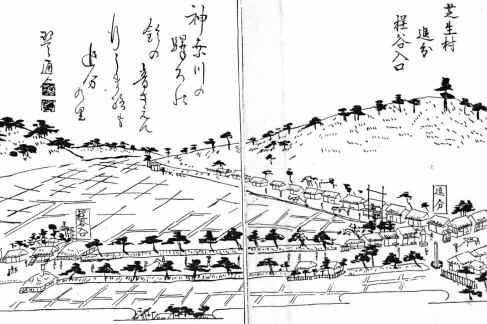

金川砂子「追分」 |

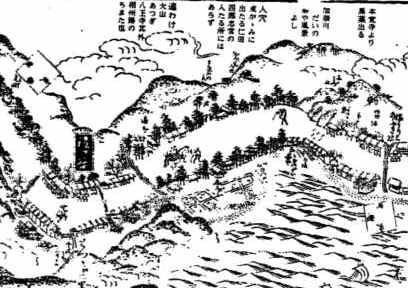

東海道分間絵図「追分」(元禄3) |

| 普通は「八王子道追分」と呼ばれるが、「大山道追分」とも呼ばれたらしい。※広重東海道風景図会など 新板 東海道分間絵図(右下図)では、「相州道追分」と呼び、「相州道」とは「八王子道/大山道/厚木道などの総称」としている。 |

|

●市沢経由の八王子道は遠回りのように見えるが、帷子川 がカーブしているため実際の距離はほとんど変わらない。 |

新板 東海道分間絵図(宝永2) 元禄の東海道分間絵図を小型にし、説明を付け加えたもの |

|

新板 東海道分間絵図 |

| ●八王子道 :帷子川北岸(16号線) ●相州道は、和田橋で八王子道と分かれて帷子川を渡り、 大山道/二俣川方面に分かれる。 ●さらに二俣川で、八王子道と厚木道に分かれる。 ○八王子に行く道は、帷子川沿いだけでなく、和田で川を渡り、市沢三反田を経由して鶴ヶ峰に出る山越えルートがあった。 ○大山道については、次ページに詳述 →大山道 |

|

| ※広重東海道風景図会 ・・(神奈川)台の西に仙元の人穴見ゆ。大山道の追分も西の方にあり。 | |