| 古道資料3 | 目次へ |

| 保土ヶ谷周辺 交通路の変遷 (大畠説) | |

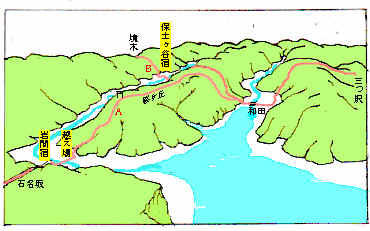

| 1.鎌倉時代 帷子川下流は低湿帯で通行できなかった。 鎌倉道は和田で帷子川を渡り、桜ヶ丘を経由して石名坂を越えた。別に和田から仏向を越え、旧保土ヶ谷宿(法泉下)経由境木越えの道も開けた。 |

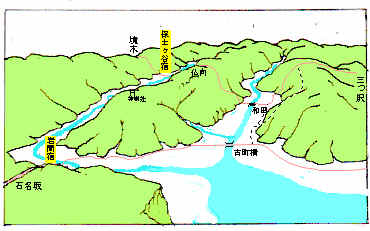

2.戦国時代、 海面が下がり、帷子川下流が通れるようになって、交通路が大きく変化し、古町橋経由の道が開けた(後期鎌倉道)。 |

|

|

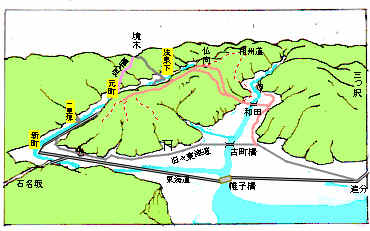

| 3.江戸時代、後期鎌倉道を利用して東海道(旧々東海道)が作られた。桜ヶ丘にあった神明社が東海道沿いに移転。50年後、さらに下流に東海道新道。60年後に権太坂が出来たため、元町が法泉下から今の場所に移転した。 | |

|

保土ヶ谷周辺の交通路の変遷が複雑で分かりにくいのは、海面の低下(海退)により地形が大きく変わったためである。 交通路変化が起きたのは戦国時代と思われる。 太田道灌の時代はまだ昔の交通路だが、武田信玄が小田原に攻め込んだ時期には、新しい交通路が開け始めていた。 この海退による地形変化は、多摩川下流や金沢八景にも同時期に起きている。 古道の一般常識として「古い時代の古道は山の上を通り、時代が下がるにつれて山すそや川沿いに移る」と言われるが、この変化はすべて海退によって同時期に引き起こされたと考えると分かりやすい。 |