東海道が始まった頃は、東海道の宿場の町から人足や馬を出していた。やがて近隣の村からも出すようになり、助郷と呼ばれた。交通量(公用の荷物)が増えるに連れて、助郷は年を追って広がり、幕末には片道3時間以上の村まで及んだ。

片道3時間の場合、前日のうちに宿に着いて仮眠し、1日働いて、また宿で仮眠して翌日帰ることになり、3日間かけて1日分の手当しか貰えない全く割に合わない仕事なのである。

|

本来「助郷」は、原則として人足や馬は宿場が用意し(100人/100匹)、一時的に不足する場合のみ、近隣の村が手伝うという制度だった。

東海道の公用の旅に必要な人夫を近くの村の助郷で賄うという街道の制度自身が、時代とともに交通量が増えるにつれて無理になってきており、その矛盾が村と宿の両方にしわ寄せされてきたのである。

助郷のための新道工事は、幕府と村人の板挟みになった村の指導者が考えた苦肉の策であったろう。 |

| |

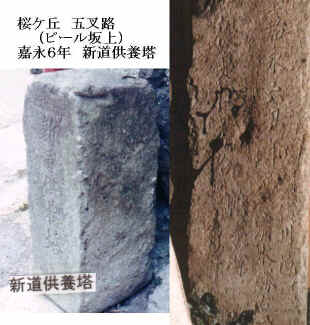

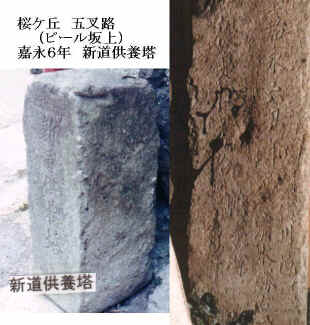

| 桜ケ丘五叉路(ビール坂) 嘉永六年 「新道供養塔」「道祖神」 |

磯子区森ヶ丘 嘉永六年三月 馬頭観音像 |

|

森村(屏風ヶ浦)→森ヶ丘

|

| 二俣川邑 清水勝右衛門/帷子町○○○○ |

世話人 森公田村

浜田与兵衛/雑色村 川嶋善兵衛 |

| 「従是(これより) 保土ヶ谷」 |

「北 ほどがや道」「南かまくら道」「東 森村」 |

| (ルート)二俣川−市沢町−新桜ケ丘−桜ケ丘−保土ヶ谷問屋場 |

(ルート)森村−森ヶ丘(峠)−関の下−保土ヶ谷宿 |

保土ヶ谷区郷土史より

保土ヶ谷区郷土史より