| 神明社の移転 (第1回講座) まとめ目次へ | |

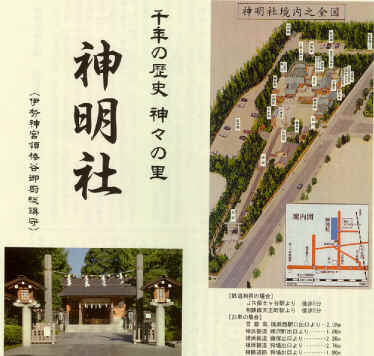

次の資料には、江戸の初期に神明社が現在場所に移転したことが明記されている。 ○神明社御由緒: ○江戸名所図会: ○武蔵国風土記稿:神明社移転という記事はないが、元和5年弥生の棟札の記事があり。これが移転新築の工事と思われる。 武蔵国風土記稿は、棟札の実物を見ながら書いているようなので、元和5年の方が正しく、御由緒でいうように神明社が元和五年の神戸山頂から現在地に移転したのは確かであろう。 |

|

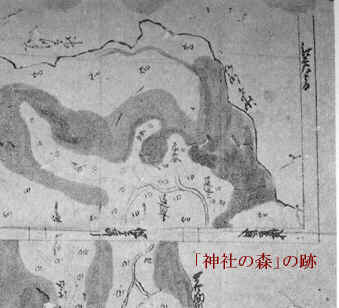

神明社移転の裏付けと旧場所 (1)旧の場所は桜台小学校−保土ヶ谷教会付近と推定している。 この地図によると、保土ヶ谷と神戸の境界(神戸境)が移動しているらしい。(第2回予定) |

明和7年図 移転後150年経ったのに神社の森がそのまま残っている。 (黒塗りが未開発の森) |

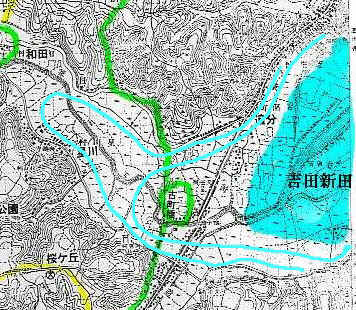

(4)帷子川下流の等高線研究(第4回予定)から、神明社付近は、低湿帯で、鎌倉時代あるいはそれ以前は人の住める場所ではなかった。土地が乾いて交通路が開け、田畑や村が出来るのは江戸初期のちょうどこの時期である。土地区分をこれから決める新しい土地だったので、神明社移転先の土地の確保は比較的楽だったであろう。 神明社の移転理由(第2回予定) 桜ケ丘の山上にあった鎌倉道(主街道)が、次第に平地に移り、旧々東海道の制定で決定的になって神明社だけが山頂に取り桜ケ丘を通ってい残される形になっため、新しい街道(旧々東海道)沿いに移転した。移転の必要理由が誰の目にも明らかだったから、地元のた有力者や幕府関係の全面協力が得られたのであろう。 ●もし旧々東海道が桜ケ丘越えであれば、神明社は、旧々東海道沿いから旧々東海道沿いに移転しただけになり、移転の理由が説明できないことに注意。 |

鎌倉室町時代の海進 |

奈良平安時代の保土ヶ谷研究と神明社移転 「神明社移転がなかった」とすると、神明社は大昔から現在の場所にあったことになる。 説の中心になっているらしい吉田博士の「神戸(ごうど)=郡家」説は、全国に「神戸(ごうど)=神社領」の例外が多く、破綻している。 保土ヶ谷の場合、神明社の移転に伴って、神戸(ゴウド)の地名が移動しており、吉田説の「例外」の代表例といえる。 ●保土ヶ谷区郷土史では、神明社の詳しい記事があるにもかかわらず、「元和5年の移転」記事がない。年表にも「元和5年」記事がないところを見ると、上記の一連の「奈良平安時代の保土ヶ谷」研究に配慮して、意図的に「神明社移転」を一切削除した?可能性がある。 ●東海道倶楽部「保土ヶ谷宿とまちづくり」p15 |

|

| 注) 江戸名所図会について、神明社移転を明記した原資料「江戸名所図会」は、 民間で作られた名所図会であるが、時間をかけて現地調査をきちんとやったことがよく知られている。とくに神明社付近については、文化13年9月12日に帷子橋と大神宮を取材したという取材日記が残っている。 |

|

文書の検討 「お打入りの後、再まで造営ありしという・・」 「徳川入国の直後、宮を造営した・・」と読むのは誤読である。 「戦後」「終戦後」は「終戦の直後」のことではなく、日本の歴史を昭和20年を境に、歴史を戦前/戦後に分けているだけであり、昭和20年以降全〜現在まで全部を指す言葉だが、若い人は「昭和20−23年頃」野の意味に取り違えていることがある。それとよく似た誤読である。 ●武蔵国風土記稿 神明御正体申下、宮造在所号神戸 保土ヶ谷区郷土史と御由緒に「下宮を造り」とあるのは多分間違いである。「下宮を造り」だと「上宮がどこにあるのか」が心配になるし、前の文が「神明御正体と申し・・」となって、書き下し文がかなり苦しくなる。「神明御正体を申し下げ・・」と読めば、「伊勢神宮に申請して、御神体を下げ渡してもらい・・」と読める。その証拠に、武蔵国風土記稿のコンマは「・・申下、宮造・・」となっている。(ただし棟札の原文にはコンマがなく、武蔵国風土記稿編集の時、読みやすいように入れたコンマである。) ●武蔵国風土記稿 「従二俣川又下、保土ヶ谷宮林云所御影移給間、」(武蔵国風土記稿) これも似たような例である。 どちらでも一応読めるので、どちらが正解か分からないが、武蔵国風土記稿のコンマに従えばAが正しいことになる。 |

|

保土ヶ谷区史(平成9)p150「神明社」 全体の文脈を読み違えているので注意。 同書の索引の「神明社」の項に、肝心のp150 が出ていないのもミス。 |

|