| 1−2 第2回まとめ 旧々東海道(古町街道) まとめ目次へ | |

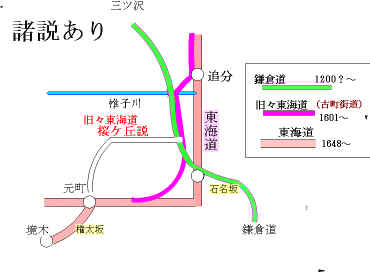

| 現在の古町橋の手前

120mのところに古町橋跡があり、古町街道の説明文がある。 「現在知られている旧東海道は、慶長6年(1601)当時のものではなく、慶安元年(1648)に竣工されたもので、それ以前の東海道はここを通っていた。現在、追分から神明社付近までの道筋は判明しているが、その先 境木までの道筋には諸説がある。」 |

|

| 要を得た説明文である。「諸説あり」というものの、大別すれば次の二つであろう。 (1)桜ケ丘説: 桜ケ丘を越えて神奈川坂を下り元町に出る(「保土ヶ谷ものがたり」) (2)大畠説?: 大仙寺下を通り、今井川沿いに進む。(後の旧東海道ルートと合流) 何時までも「諸説あり」のままにしておくと、学問は、そこで停滞して少しも進歩しないので、決着を付けておきたい。 答えはすでにはっきりしている。 |

|

|

|

| 以下桜ケ丘説の否定 | |

| 理由(1)古道の常識に反する 古い時代(鎌倉〜室町)の街道は山の上を通る。時代が下がるにつれて(江戸時代近くになると)街道が平地(山裾、川沿い、海沿い)に下りてくる。 大正昭和時代から古道研究者の常識であった。戦前の研究書は、すべてこの常識を踏まえて書かれている。 江戸時代初期は、それまで山上を通っていた街道が麓に下りてくる時代である。 桜ケ丘説は古道の常識を知らない人の発想である。 |

|

| 理由(2)もともと読み間違えから始まった説である。 保土ヶ谷付近の交通路について書かれたABCDの資料を順番に読み比べて見よう。 資料ABCDの比較 一見よく似た内容だが、それぞれまったく違うことを言っている。どこが違うのか分かるだろうか。 A 横浜近郊文化史(S2) B 横浜市史稿(S6) C 保土ヶ谷区郷土史(S13) (注意) D 保土ヶ谷ものがたり(S45) |

|

| 理由(4)神明社の移転理由 旧々東海道が制定されたあと、桜ケ丘にあった神明社がかなり無理をして現在場所に移転した。 街道が平地に移って神明社だけが山上に取り残されたため、新しい街道(旧々東海道)沿いに移転したと考えるのが自然である。 もし旧々東海道=桜ケ丘であれば、旧々東海道沿いの神明社が無理して同じ旧々東海道沿いの現在場所に移転する理由がないではないか。 |

|

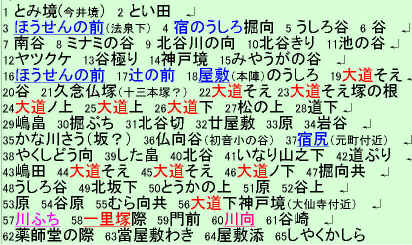

| 理由(5)慶長14年保土ヶ谷検地帳 江戸初期に関する資料の大部分は、100〜200年の後、昔の思い出話を書き留めたものであるが、この検地帳だけは旧々東海道時代に作られた「同時代資料」であり、もっとも信頼できる重要な資料である。旧々東海道のルートについて決め手になる情報が得られるほか、それ以外にも初期保土ヶ谷に関する重要な情報が多数含まれている。 (予備知識) ●慶長14年は4町合併以前なので、保土ヶ谷とは今井川沿い元町を中心とした狭い意味での保土ヶ谷のことである。当時、桜ケ丘の台地は「神戸」で、この検地帳の保土ヶ谷には含まれていない。 ●慶長14年は神明社が移転するより以前である。神明社のあった「桜台小学校−保土ヶ谷教会−大仙寺」の一帯はまだ神社領を示す「神戸」であった。 (この一帯は神明社移転のあとの地図では保土ヶ谷に編入されている。) 検地帳の地名検討 「とみ境」は「今井境」くずし字の誤読であることを発見した。これで検地のスタート場所が分かり、検地の順序が辿れるようになった。 1)全体を通じて「大道」という地名が多数散在することの気が付く。この「大道」が「旧々東海道」のことで、旧々東海道が旧保土ヶ谷をほぼ縦断していることが分かる。 更に詳しく見ると、検地帳の初めの部分−今井境に近い部分には「大道」がない。大道はこの手前(旧元町、法泉下)から坂道に入り、境木に出ていることが分かる。 |

|

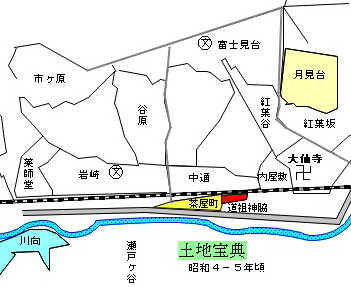

慶長14年検地帳の地名 |

|

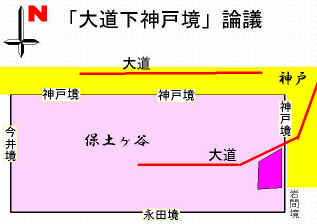

| 2)「大道下神戸境」論議 「保土ヶ谷の北側の台地が神戸で、「神戸境」は保土ヶ谷より高い場所にある。ところがこの検地帳に「大道下神戸境」という地名があり、大道が神戸境より更に高いところにあったことを示すことから、大道は桜ケ丘説を通過していた」という説が「保土ヶ谷区史」に出ている。(桜ケ丘説を支持) この説では、保土ヶ谷の北側だけでなく、東側にも「神戸境」があると言うことを完全に忘れている。 もう少し深く考えれば、「大道下神戸境」の地名こそが旧々東海道が大仙寺下付近のある地点を通っていたという重要な根拠になるのである。 |

|

| 3)検地帳の「一里塚際」地名 最大の決め手になるのは、検地帳の「一里塚際」の地名である。この地名は −大道下神戸境−川沿い−一里塚際−○−川向− の形で出ており、一里塚が今井川沿いにあったことを示す。(旧々東海道時代の一里塚) このうち「川向」は最近まで土地台帳にあった地名で、樹源寺の対岸の土地である。一里塚は最初から外川神社の場所に存在したのである。 桜ケ丘説であれば、一里塚は、例えば岩中付近にあったことになり、当時の岩中付近は「神戸」だから、「保土ヶ谷」検地帳に「一里塚」の地名が出てくるはずがない。 あらゆる観点から見ても、あるいは検地帳の「一里塚」の地名だけを取り上げても、旧々東海道=桜ケ丘説はもはや存在しない。 |

|

| 追記 外川神社境内の道祖神社 | |

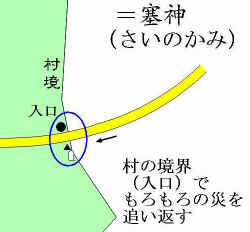

| 珍しい道祖神社 全国に道祖神は無数にあるが、道祖神社というのは珍しい。 この道祖神社は明治になって現在の位置に移されたものである。 元の場所がちょうど線路の上に当たっており、鉄道敷設によって居場所を失って、現在の場所に移された。 道祖神社の元の場所は大仙寺踏切のやや戸塚寄りの線路上。山を削って切り通しにした跡が今でも残っており、大仙寺踏切から見ることが出来る。 |

|

大仙寺前から岩崎町に入る道は、途中に小さな上り/下りがあって峠のようになっている。 桜ケ丘から南に伸びる枝尾根が少しづつ高度を下げながら今井川まで達しており、道祖神社と稲荷がこの小さな尾根の線路上にあった。 江戸初期まで、桜ケ丘に神明社があった。桜台小学校から保土ヶ谷教会にかけて広大な神明社の土地があり、大仙寺はその神宮寺だった。 神明社の土地は「神戸」だから、当然ながら大仙寺は「神戸」/一方、隣の岩崎町は保土ヶ谷だから、この間に村界があったことになる。 村の境界には、川や山などはっきりした地形があるのが普通である。古地図によると、この高さ数mの小尾根は森のまま残されていて、保土ヶ谷と神戸の境界であったと思われる。 |

|

| 道祖神とは・・・ 「道祖神」は、和合神、岐れ道の神

、旅の守護神など様々な性格を持つ。 一方民俗学の主流としては、道祖神本来の性格は、塞神(塞の神)。 |

|

| (以下大畠の推定) 江戸の初期、大仙寺付近に神戸から保土ヶ谷へ入る村道があり、入口に古い道祖神があった。 1601年の東海道の制定で、この道が「ただの村道」から「東海道」(旧々東海道=大道)に突然出世したため、その記念に道祖神の小さな祠をやや大きな社殿に建て直し道祖神社に格上げし、東海道の守り神様とした。 言い替えると道祖神社のあった場所こそが旧々東海道時代の「神戸境」であり、同時に旧々東海道が通過していた地点である。 慶長14年検地帳の「神戸境大道下」の地名はこの付近を示しており、むしろ「大仙寺下」説の支持材料である。 |

|

| 追記) 一里塚の先にもう一つ「道祖神」があり、鉄道敷設の際、同じように別な場所に移設された。 保土ヶ谷区郷土史の記事は、二つの道祖神が混乱しているようである。 東海道分間延絵図の「解説」版では、この二つの道祖神がきちんと整理された形で記述されている。 |

|

| 旧々東海道時代の遺跡 (旧々東海道のルート跡) ○ 郵便局裏の人口崖 ○ 道祖神社 ○一里塚 |

|