| 第4回まとめ 帷子川下流の等高線の検討-鎌倉室町時代の交通路 まとめ目次へ |

|

|

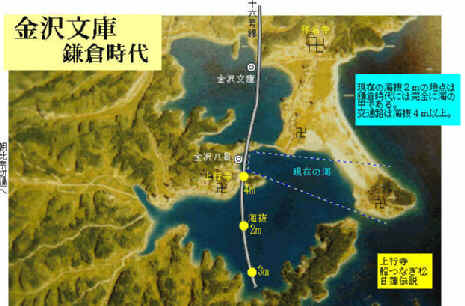

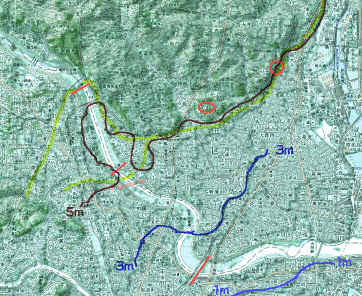

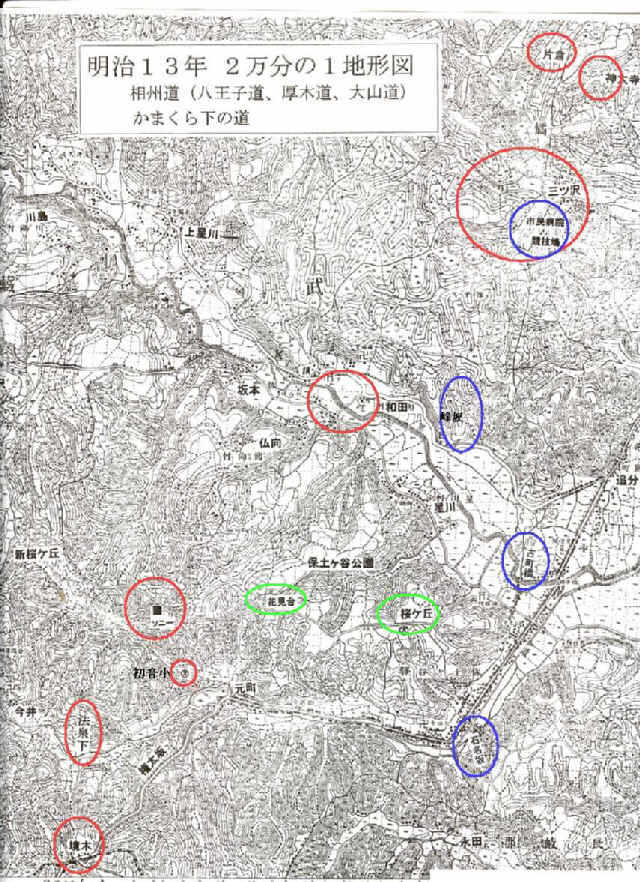

大畠説の基本 鎌倉室町時代、天王町駅、星川駅付近は、海中/低湿帯で古町橋は通行できなかった。 帷子川の渡河点は和田橋であった。 交通路が大きく変わったのは、 海退により海面が低下したのが主な原因。 この変化は、関東地方全体に、同時平行して起きたはず。 海退の規模と時期について 金沢八景と多摩川下流が強力な参考資料になる。 海面の低下が原因なので、等高線を比較することで、当時の海と湿地帯がどこまで広がっていたかが精度良く推定できる。 |

| 地学によると、海だった場所が陸に変わる原因は3つあるが、数十年から百年規模で起きる変化は、すべて海退が原因であるという。 陸の隆起は数万年から数十万年規模でしか起きない。 上流から運ばれた土砂の堆積については、降雨の度に大規模な土砂崩れが起きる上流の土砂供給源がなければならない。 地球の歴史上、海退が頻繁に起きたことは事実であるが、海退の原因については未だに定説がないという。学説が数百もあり、どれが本当だか分からないらしい。 |

|

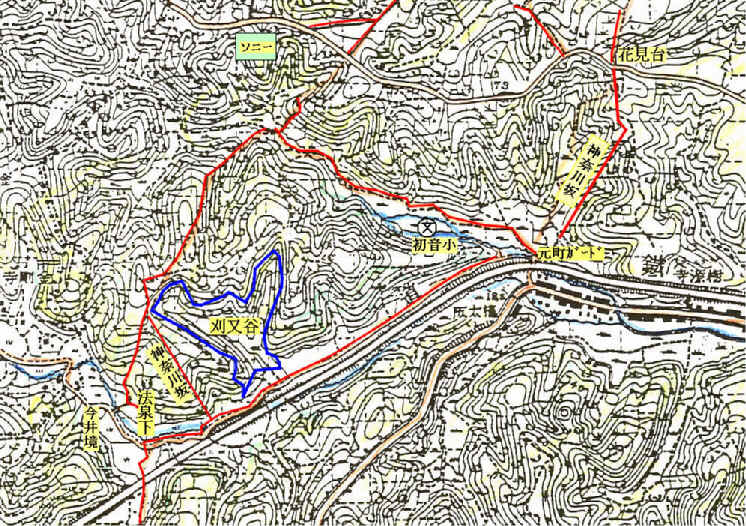

| 交通路が大きく変わって、古町橋が通れるようになったのは、太田道潅の死後(1648没)80年くらい経ってからで、1556年に武田信玄が小田原に乱入したときの戦記には、交通路が変わり始めていたことを示す記述が、いくつか断片的に見られる。 「六郷橋がすでに落とされていたので・・本門寺の僧に案内させて丸子橋を渡った。」 「神大寺に現れた武田軍が、斜めに進んで帷子へ掛かった。」 |

|

| 「古町橋付近が海であった」という説が正しいことになると、その影響は甚だ大きい。 奈良/平安時代、この付近が穀倉地帯で、郡役所があって橘樹郡の中心だったという話は、根も葉もないことになる。 神明社が昔から現在の地にあったというのも嘘になる。 鎌倉道の研究では、「古町橋-石名坂」ルートが現在の定説になっているが、それも間違いである。 (このコースは鎌倉時代の鎌倉道でなく、江戸時代に近くなってからの鎌倉道-後期の鎌倉道であろう。) 古町橋が通れなかったことになると、「東海道以前の保土ヶ谷」に関してこれまで書かれていたことがすべて覆ることになる。大畠説の根拠(等高線)については、しっかり検証しておく必要がある。 |

|