| 連続講座 第1テーマ 2007/2月~5月 「東海道以前の保土ヶ谷」総まとめ 大畠洋一 まとめ目次へ |

|

| 1.鎌倉室町時代の帷子下流 鎌倉/室町時代(太田道潅没1486)には、帷子下流には海が深く侵入し、古町橋付近は通行できなかった。 この付近には人家や田畑もなく、神明社もこの地にはなかった。 古町橋が通れるようになったのは、戦国中期、武田信玄の小田原乱入(1569)の頃と思われる。 奈良/平安時代について、昔からこの地に「神戸の地名があった。」「神明社があった。」などを前提とした保土ヶ谷の歴史が書かれている。 |

|

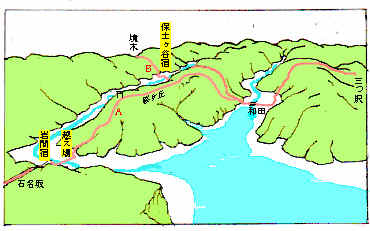

| 2.和田橋を通る交通路 当時の渡河点は上流の和田橋であった。(古町橋と和田橋の間には橋があった形跡がない。) 一方、石名坂が鎌倉道の要路であったことは、万人の認めるところである。現在の鎌倉道研究では、「古町橋~石名坂」が定説であるが、「和田橋~石名坂」のルートに訂正して考える必要がある。 このルートは地形上、桜ケ丘経由に求めるしかない。 これまでの常識や鎌倉道研究の定説から考えると、まったく意外な結論であるが、鎌倉道のルートは 和田橋-仏向団地裏-向原-公園橋-ハングリータイガー-野球場三塁側-花見台交番-桜ケ丘-(月見台)- ごえんば横町(帷子町郵便局前)-石名坂 である。 石名坂越えの鎌倉道とは別に、和田橋-境木越えのルートがあり、途中の法泉下付近に保土ヶ谷宿が発達した。 |

|

| 境木ルート 武蔵国風土記稿に簡単な記述があり、これを元に推定すると次のようになる。 境木-法泉下-ソニー-仏向-和田橋-三ツ沢-片倉 相州境より今のごとく来たり、元町の内東に行くところを行かずして、田間を越え、うしとら(東北)のあたり片倉村の方へ入りしなり」 このうち、「法泉下-ソニー」のルートはいろいろ考えられるが、谷や川沿いを避けることを優先に考えると、最古のルートとしては、法泉下からすぐ山に上り、ソニー下に下って、もう一度ソニー上に上り直すルートが妥当であろう。 (高度差30mを上下することになる。) 元禄検地帳の「今井境-神奈川坂-狩叉谷-」の順に出てくる神奈川坂はこのルートを表していると思われる。 |

|

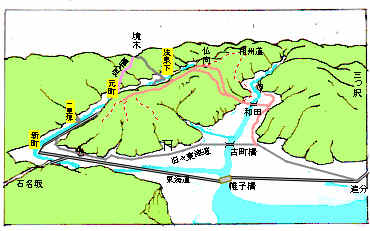

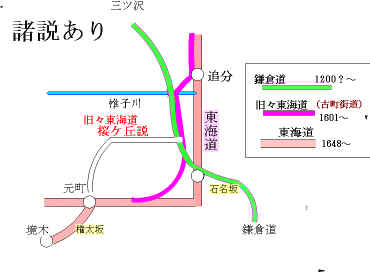

| 戦国中期 海退により、古町橋が通れるようになり、交通路が大きく変化する。(後期鎌倉道) 江戸初期 後期鎌倉道を一部利用して、旧々東海道が作られる。 |

|

|

|

| 3.旧々東海道(1601-1648)のルート 古町橋跡の説明板では、「諸説あり」になっているが、大別すると桜ケ丘説と大仙寺下説である。  桜ケ丘説は、「保土ヶ谷ものがたりに書いてある」という以外に根拠はない。 保土ヶ谷ものがたり以前に「旧々東海道=桜ケ丘説」を唱えた人も居ないことから、保土ヶ谷ものがたり筆者の単純な誤読/誤記から始まったもので、もともと根拠が何もない説である。 平成9年の保土ヶ谷区史に、慶長の検地帳に「大道下神戸境」とあることを根拠に、桜ケ丘説を支持している部分があるが、「神戸境」が北側だけでなく、東側(大仙寺付近)にも存在することを忘れた議論であり、桜ケ丘説の根拠にはならない。(むしろ大仙寺下説の根拠の一つである。) 一方、大仙寺下説およびそのルートの根拠としては |

|

| 4.神明社の移転(1616) 桜ケ丘にあった神明社が、旧々東海道時代に現在の場所に移転した。交通路など時代の変化に対応するためである。 (旧々東海道=桜ケ丘説だと神明社の移転理由が説明できない。) ●江戸名所図会に神明社移転が具体的に(元和2年3月3日、山から平地に移転)明記されている。 ●武蔵国風土記稿には「移転」の字句はないが、同時期(元和5年弥生)に大規模な工事が行われ、地元の有力者たちや幕府高官など多くの関係者が列席したことを示す棟札の記事がある。 等高線の検討から、この地が鎌倉室町時代は海だったことも明白であり、「昔から神明社が現在の地にあった。」というのはすでに無理な作り話である。 |

|

| 「神明社移転」が伝統的に保土ヶ谷郷土史から削られているのは不思議である。 保土ヶ谷区郷土史(S13)の本文にも年表にも、神明社移転がまったく出ていない。 神明社が昔から現在地にあったことにしないと、この本に数十ページにわたって書かれた奈良平安時代の歴史がすべて成り立たたないことになるので、意識的に神明社移転を削除したものと思われる。 この種の小細工(つじつま合わせ)や隠蔽は後世の研究者を混乱させ、長期間にわたって研究を遅らせる結果になるので、決してやってはいけない。 矛盾がある場合は、問題点を明確にし、武蔵国風土記稿(岩井原記事)のように「後の世の考に待つのみ」としておくのが良心的な研究書である。 |

|

| ○神明社御由緒: 元和五年宮居を神戸山山頂から現在の場所に遷し、社殿の造営/境内の整備が行われた。 ○江戸名所図会: 神託あるをもって、嘉禄二年9月16日この山上に遷し奉り、また元和二年3月3日、いまのごとく平地に宮井を造立す。 |

|

| 5.岩間の移転(1648? 1660?) 武蔵国風土記稿をその通りに読むと、「1648年に岩間を除く3宿が合併して新町を作り、1660年に岩間が加わった」ことになるが、最終的に出来上がった新町の町順から見て、何かの間違いである。 岩間はもともと新町の中心部に近い場所なので、「1648年3町の移転だけで取りあえず4町1宿の新町が発足し、岩間は準備が出来た家から順次東海道沿いに移った」。その話が誤って記録されたのであろう。 |

|

| 6.権太坂開削工事(1660完成) 境木地蔵堂の堂守りであった喜撰法師藤田喜三郎翁(嘉永四年六月二十三日生まれ、昭和十年没八十五歳)の談によると、権太坂ではなくして権左坂であるという。というのは喜三郎氏の曾祖父の名が権左衛門であり、代官藤原の指図によって二番坂から下を開いたものであり、出来た坂道をその名にもとづき権左坂と名付けたのであると。この坂を開拓して鍬入れの日は万治二年八月十五日であったとの事である。(保土ヶ谷区郷土史p1754) 境木地蔵の堂守に代々語り継がれた話を、当時保土ヶ谷区郷土史の編集に当たった区役所職員が聞取り記録したものであろう。境木地蔵堂の建立時期との一致も気が付いていたらしい。 当時は裏付けのない単独の情報だったので、取扱いに困ったようであるが、その後慶長の検地帳の地名検討によって、「旧保土ヶ谷宿=法泉下」が浮上し、権太坂工事の新たな裏付けが得られた。 |

|

| 元町の移転 法泉下にあった保土ヶ谷宿は、1648の新町発足のとき本陣付近に移転したが、一部は旅人サービスのために坂下に残留し、新町に対して元町と呼ばれた。 1660の権太坂完成により残留組は「元町」の町名を持って、権太坂下の現在の元町の場所に移転した。 当然ながら、現在の元町は旧保土ヶ谷宿の場所ではないことになる。 権太坂工事と元町の移転を考えに入れることで、この時期の保土ヶ谷宿の謎がすべて解消する。 |

|