| 第2話 第1日 広重定説とその崩壊 まとめ目次へ | |

| これまでの「広重東海道五十三次」定説 昭和5年発行の内田実「広重」を基本にしたもので、定説の骨格は次の2項目である。 ① 東海道五十三次刊行(1833年)の前年1832年夏、広重は幕府のお馬献上行列に参加して東海道を京都まで旅し、実際の旅の見聞をもとにこの画集を作成した。 ② 「保永堂版広重五十三次」にはモデルが見当たらない。 すべて広重のオリジナルである。 この定説がいまや崩壊寸前になっている。 江漢五十三次が出現したために崩壊したのではない。 80年間の発見の積み重ねによる自己崩壊である。 |

|

| 次々に発見される広重モデル | |

| 1.東海道名所図会をモデルにしている図が数ヶ所発見され、定説が崩れ始めた。 (昭和35年 近藤市太郎 世界名画全集別巻 平凡社) 実際は数ヶ所どころではなく東海道名所図会から10数ヶ所、ほかに伊勢参宮名所図会から3-4ヶ所コピーされている。55枚中、1/3に当たる18枚の風景が、名所図会のコピーなのである。 |

|

|

石部 石部 |

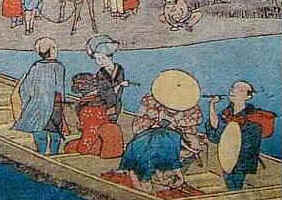

| 2.続膝栗毛口絵から人物が10数ヶ所コピーされていることも、最近報告された。(2004年

鈴木重三 岩波本) (初版本の付録-十返舎一九の自画) |

|

|

川崎 川崎 |

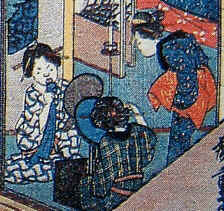

| 3.北斎五十三次や北斎漫画の人物も数ヶ所コピーされている。(2004年

大畠) ただしライバル北斎のコピーは保永堂の気に入らなかったらしく描直しをさせられた例がある。 |

|

北斎53次 北斎53次 |

広重「赤阪」 広重「赤阪」 |

| 4.司馬江漢の五十三次画集 駄目押しとして、1995年に本講テーマの江漢画帖が発見された。(1995對中如雲「広重東海道五十三次の秘密」) 55枚中51枚が広重と同じ図柄であり、他のモデルと合わせると、99%がコピーということになる。 江漢53次だけはまだ公認されていない。江漢図を除くと、45%がコピーとなり、いくら言い訳しても、広重盗作の批判は避けられない。 しかし広重は決して盗作専門の画家ではない。広重の他の作品にはモデルがほとんど見られない。 モデルはこの保永堂版五十三次だけに集中しており、何か特殊事情があったことが窺われる。 |

|

|

蒲原 |

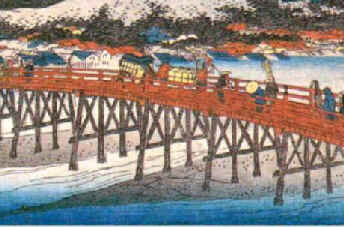

| 「広重、東海道を旅せず」問題 昭和45年頃、「広重は京都に行っていない?」という疑惑が出てきた。京都三条大橋は、秀吉が造った日本最古の石橋だが、広重図は木製の橋として描かれている。現地を見ていれば間違うはずのない広重のミスである。 |

|

|

|

| ○広重の旅は8月ではない/団体行動ではないなど、「お馬行列が間違い」の証拠は、他にもいくらでもある。 | |

| 美術界の対応: 美術界は、最初の発見(昭和35)について、「重要視しない」「騒ぎ立てない」という基本方針を決めて対応した。 市販の広重本には、ほんの数行、目立たないように書いてあるだけなので、一般の読者は誰も気が付かない。 その後の相次ぐ新発見のあとも、美術界は同じ姿勢で通しており、相変わらず「お馬行列に参加して・・旅の見聞をもとに・・」と平気で書き続けている。 モデル0%がモデル99%に変わったあとも、定説がそのまま通用するというのはいかにも不思議な世界である。 |

|

| 江漢/広重五十三次問題の解明手段 謎の解明には様々な手法が考えられるが、江漢図の真贋を直接議論しようとすると水掛け論になる。 次のモデル/コピー論から入るのが分かりやすい。 江漢図A、広重図B各55枚中、50枚が同じ図柄である。偶然の一致ではないから、ABのどちらかがどちらかのモデルである。もしB→Aでないことが証明されれば、A→Bである。(Aがモデル) |

|

| カシミール3D紹介 モデル/コピー論では、現地風景との比較が一番分かりやすい。 現地風景を復原するためには「カシミール3D」が強力な道具となる。 カシミール3Dの紹介 国土地理院の地形図の等高線をもとに風景を描くソフト。 1800円-書店で販売。 建物/家並みなど人工的な工作物、樹木をすべて除外した地形だけで作図するので、東海道時代の風景を復原するのに最適である。 プロジェクター画面で実演。--右は平塚「高麗山に富士が隠れる瞬間」 |

|

| 初期の水掛け論 「これまでの江漢作品とまるで似ていない粗雑な偽作」というニセモノ説に対しての反論 ●「ニセモノはホンモノに似せて作るのが常識である。ホンモノとまるで違うニセモノがあるのか?」 言い替えると、ニセモノ作りの動機/目的がまるで分からない。(普通は、金もうけ?か 愉快犯?) この反論は今でも有効である。 |

|

| 初期のニセモノ説(アリバイ論) ・・・実は誤報だった。 広重「関」の「仙女香」広告をニセ江漢がうっかり描き写したもの。 「江戸買い物独り案内」に「仙女香」が始めて掲載されたのは1825年で、1819没の江漢が描けるはずがない。 実は「江漢の時代には仙女香はなかった。」というのが大誤報で、役者仙女(1809没)の人気に連動して売上げを伸ばしたことが分かっている。すなわち江漢と同時代の化粧品である。美術界でも誤報だったことを未だに知らない人が多い。 |

|