| 2007連続講座 第2話 第2日 江漢五十三次画帖の解析(その1) まとめ目次へ | |

| (その1)モデル/コピーの解明 (その2)広重のナゾと謎解き |

|

| その1.「モデル/コピー」の解明 「55枚中51枚までが広重五十三次と同じ図柄」というのが、謎解きの最大の鍵である。 TVの冒頭で、池田満寿夫氏が言っているように、「偶然の一致ではあり得ず、どちらかがモデルでどちらかがコピー」と考えるのが常識である。 55枚の江漢図の中に「広重のコピーではない」ことが証明出来る図が(1枚でもいいから)見つかれば、論理的には「江漢図は広重図のモデル」であることになり、江漢五十三次問題は半ば解けたことになる。 この場合、現地風景との比較が一番分かりやすく、パソコンソフト「カシミール3D」が強力なツールとなる。 |

|

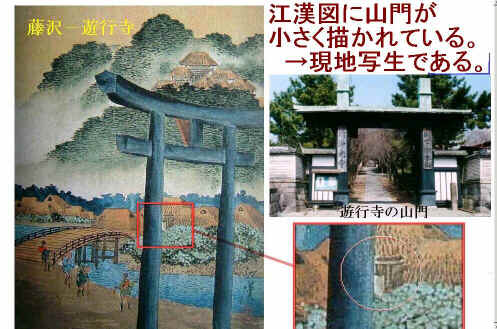

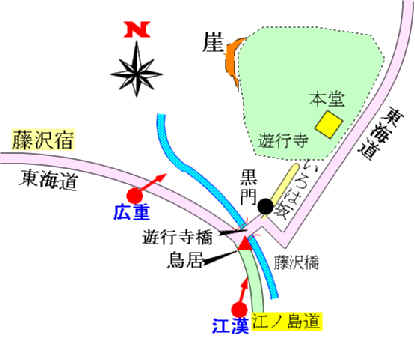

| 藤沢: 江漢図には、遊行寺橋の先に(広重図にはない)藤沢遊行寺の山門(黒門-冠木門)が描き込まれている。 すなわち、江漢図「藤沢」は広重図の単純コピーではなく、現地での写生である。 江漢図の山門が非常に小さいため、広重は山門であることが分からず、コピーしなかったのであろう。 この山門の件はTV番組でも芸術倶楽部誌の投稿でも、きちんと述べてあり、美術関係者に伝わっている。 (当時、広重研究者のコメントとして「ニセ江漢が、広重図を手にして現地を尋ね、広重図と現地とを見比べて山門を追加した可能性があるので、最終的な決め手にはならない」というある広重研究者のコメントが伝えられたが、江漢図モデルを認めたくないための詭弁に過ぎない。) その後、同じような事例が次々に発見された。「ニセ江漢が現地を尋ねる」こと自体が不可能な事例も多い。 広重「藤沢」について、他にもいろいろ怪しい箇所があり、一部は以前からも指摘されていた。 ① 鳥居の遠近法がおかしい。 ② 高い階段は現地にない。いろは坂のゆるいスロープで本堂前に出る。 ③ 寺の建物を描いた部分のアングルがおかしい。この方角からは「崖」は見えないし、東海道(遊行寺坂)が寺の後ろに回り込んでいるのもおかしい。建物の左側面が見えるのもおかしい。 ④ 遊行寺は1831年の大火でほぼ全焼し、1832年夏~1833年の広重は見ることが出来なかったはず。 |

|

|

|

|

長い急な階段は現地にない。(緩いスロープのいろは坂) ●建物の左側面が見えている。 ●東海道(遊行寺坂)が寺の後ろに回り込んでいる。 ●この角度からは崖は見えない。 いずれも広重図が鳥居側から見たアングルではない事を示している。 広重図は、二つの絵の合成である。 |

| 箱根: 明治大正以来、何十年もの間、多くの研究家、新聞記者、カメラマンが箱根を探し歩いたが、広重の写生場所が見つからなかった。 「広重の心の中の風景であり、現地を探すことは徒労(無駄な苦労)という結論になりかかっていた。 (広重図と同じ図柄の)江漢図についてであれば、写生場所は簡単に特定できる。 箱根関所手前の大駐車場から階段を上がったところにある塔ヶ島(恩賜箱根公園)の「弁天の鼻展望台」から見た芦ノ湖である。右手の山は駒ヶ岳で、箱根園付近の入江まで一致する。 中央の岩峰は、塔ヶ島自身であり、塔ヶ島からの展望図では当然画面に入ってこない。江漢は、絵の構成を考えて、東海道分間絵図の塔ヶ島の形(この図は実は平面図)を参考に、山を継ぎ足して描いたものと思われる。 (江戸時代の塔ヶ島: 多くの紀行文や箱根郷土史を参照したが、江戸時代にここに展望台があったという記録はなく、湖面側に弁天神社があっただけである。江漢は弁天神社脇の山道を上って、芦ノ湖の景観場所を探し当てたのだろうか。東海道の最高地点である芦ノ湖までようやく上って来て、さらに一段と高いところにまで上って見ようと言う旅人はあまりいない。好奇心一杯の江漢にしかできない行動である。) |

|

|

|

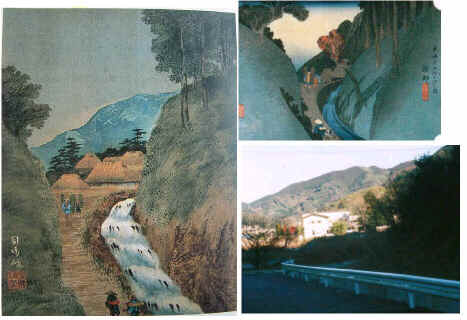

| 岡部: 両図とも、両側から山が迫った隘路を街道と水路(豊富な水量)が貫通する珍しい地形を描いている。 (このような地形は峠になることが多い。街道は峠を通れるが、水路は峠を越えることが出来ない。) 地図でこのような特殊な地形を探すと、岡部宿の入り口に当たる岡部橋から宇津の谷峠の山々を見た風景であることが簡単に特定できた。 実風景と比較すると、江漢図の山は、シルエットだけでなく山襞までが正確に描かれているのに対して、広重の山は完全に形が崩れている。 ●岡部町では、古い旅籠を買い取って数年前「歴史資料館大旅籠」を開設、町作りの中心にしている。 (駐車場30台、売店、食堂併設) 岡部橋は、この資料館からわずか100mほどの地点で、観光上も絶好のロケーションにある。 |

|

|

|

| 由比: 東海道の宿場の中で、広重東海道五十三次にもっとも依存しているのが由比の町であろう。 広重図通りの風景が見られることを町の売り物とし、本格的な広重東海道美術館まで建ててしまった。 「広重東海道を旅せず」が知れ渡ると、影響を一番受けやすい町であり、早めに先手を打つ必要があると思う。 江漢図を加えて現地と比較すると、広重図よりも江漢図の方がずっと現地風景に近い。 ここから見た富士の稜線は、そのまま愛鷹山につながっているが、広重図では切れてしまっており、さらに広重図の右に水平線があるのも間違いである。 江漢図では右下に横たわった岩を見おろしている。この岩は明治13年開通の国道工事で撤去されて、今では国道1号を通る車の屋根を見おろすようになっている。 広重図では三角岩を横から見ているが、こんな岩は存在しない。由比町のポスターでは、由比PA付近で道路が交錯して出来た三角形を、広重の三角岩に見立てているが、どう見ても無理なこじつけである。 |

|

|

|

| 由比町のホームページでは、現地に設置したライブカメラを自分で操作して、富士を眺められるようになっている。また毎日5回富士を撮影し、過去の写真をホームページで閲覧することが出来る。 ホームページの記録から、広重が旅したとされる8月(旧暦7月)と、江漢が旅した1月(旧暦12月)について、富士の見える確率を調べてみた。--8月の東海道の旅で富士が見えるのは奇跡に近い。1月では、3-4日連続して終日富士が見えることがある。 江漢の書簡、(1812暮京都からの帰路)去冬帰りに富士山よく見候て、誠に一点の雲もなく、全体をよく見候,駿府を出てより終始見え申候、是を写し申候。 |

|

| 蒲原: 広重写生場所を示す立派な記念碑(文通週間の記念切手)が建っているが、現地風景と広重図がまったく違うことで有名。熱心な地元観光協会の推薦場所を案内して貰っても納得する人は少ない。 ところが、カシミールを使って探したところ、蒲原宿(新蒲原駅)から5km離れた蒲原駅付近で、江漢図とそっくりな風景を発見した。双頭の山、頂上が沢山ある凸凹山、ルート(平方根)の形の丘、さらに右に上る坂道・・・ (東海道から線路を越えて300m海に寄った場所である。東海道からでは丘が邪魔してこの山が見えない。線路を越える踏切がないので、東海道を車で探しても見つからないだろう。カシミールの功績である。) 蒲原写生場所の発見で、モデル/コピー問題は完全に決着が付いたと感じている。「藤沢の山門」のような詭弁はもはや通用せず、ニセモノ説の大前提「江漢図は広重図の単純コピー」説は主張できない。 |

|

|

|

| まとめ目次へ | |

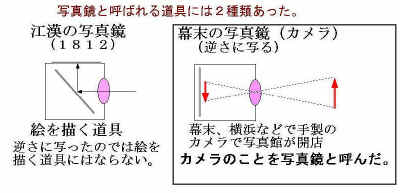

| 江漢の写真鏡 江漢図の山が、地形図から作図されたカシミール図と完全に一致することがむしろ不思議である。 岡部/蒲原で描かれたような無名の山は、そこまで正確に描かないのが普通である。 実は、江漢はこのシリーズで、「写真鏡」による風景画という新技法を始めて使っている。 江漢は以前から度々「西洋画論」の中で、「日本や中国の絵と違って、西洋画は写実(写真)が目的であり、そのための道具として写真鏡(ドンケルカーモル)というものがある。」ことを繰り返し述べ、書簡の中でも「是非入手して使ってみたい」と言っていた。 1812年京都からの帰路の東海道で、ようやく写真鏡による風景取材の機会を得たのである。 江戸に戻った江漢は、ある事情のために(後述)人生が一変し、隠退してしまう。隠退直後の1813年後半、写真鏡で取材したスケッチを元に作成したのが江漢53次画帖であるが、すでに隠退していたので世に出ることがなかった。江漢の隠退と健康悪化により、写真鏡はその後使われず、弟子がいなかったためこの技術は誰にも伝わることがなかった。60年後の幕末には、本当の写真が始まって写真鏡の時代は終わる。 この江漢画帖は写真鏡を使った日本で最初で最後の作品であり、その意味でも価値が高い。 |

|

|

江漢「春波楼筆記」1811 画の妙とする処は、見ざるものを直に見る事にして、画はそのものを真に写さざれば、画の妙用とする処なし。・・・写真鏡という器あり。これを以て万物を写す、故に不見物を描く法なし。・・・ 江漢書簡1813 この度「和蘭奇巧」の書を・・吉田新兵衛板元にて・・ その中に日本勝景/富士みな蘭法の写真の法にて描き申し候、日本始まりてなき画法なり。 |