| 2007連続講座 第2話 第2日 江漢五十三次画帖の解析(その2) まとめ目次へ | |

| その2.広重53次のナゾと謎解き 広重53次には、以前から(昭和5年の時点から)多くのナゾが指摘されていた。その後80年間、ナゾは一向に解けないばかりでなく、ナゾが増える一方である。 ナゾが多いと言うことは「定説で説明できないことが多い」ということであり、これまでの定説が不十分/不正確だったことを示している。 江漢53次の出現で、これらのナゾが(昔からのナゾも/新たなナゾも)すっきり解けてしまう。 「江漢53次=広重53次のモデル」説が正しいことの何よりの証拠である。 |

|

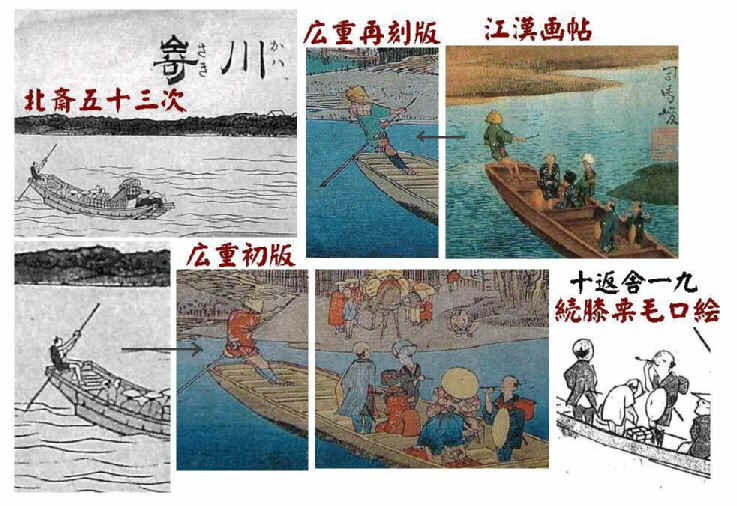

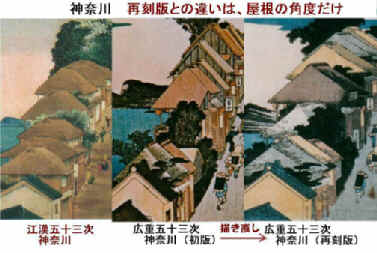

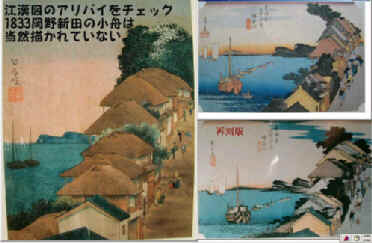

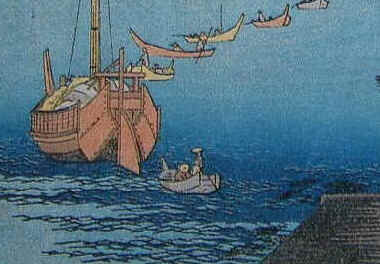

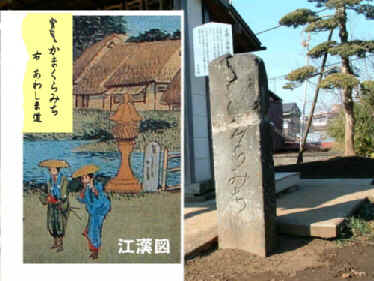

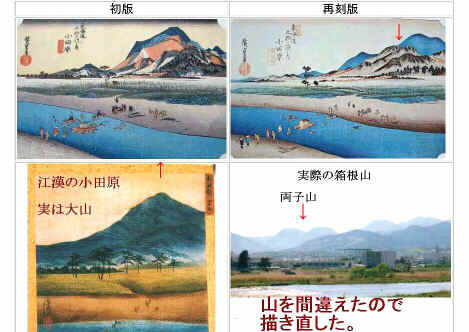

| 広重のナゾには、53次シリーズ全体に関わる包括的なナゾと個々の絵のナゾとがある。 包括的なナゾの例 ●広重最初の出世作が、生涯の最高傑作なのは何故か。 ●広重が東海道を旅していないのに、「現地を知らないと描けない風景」が含まれるのは何故か これらは美術界が数十年間頭を痛めてきた難題と思うが、「江漢の原画があったから」「江漢の原画を写したから」ということで簡単に説明が出来てしまう。 個別のナゾの例 ●箱根や蒲原の写生場所 ●異摺りや再刻版の謎 江漢図を含めて丁寧に比較することで謎が解ける。 これまでの広重研究や解説本で繰り返されて来た様々な説は、今になって見ると、すべてピントの外れたこじつけであった。 |

|

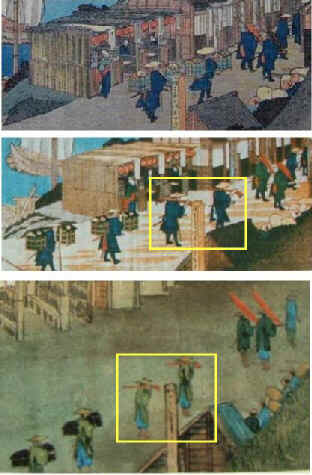

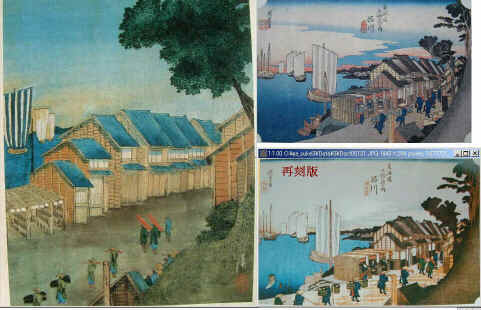

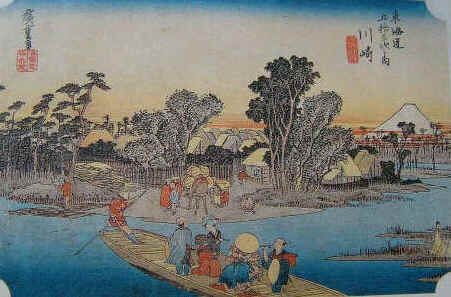

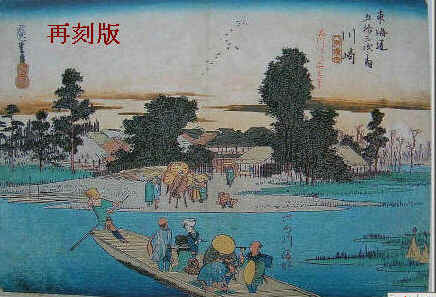

| 異摺りのナゾ | |

|

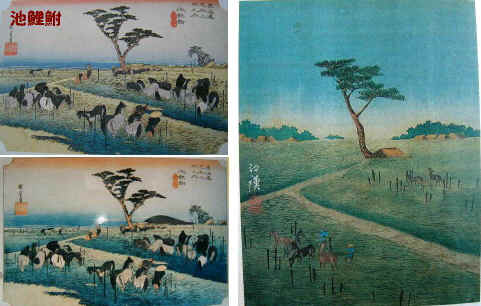

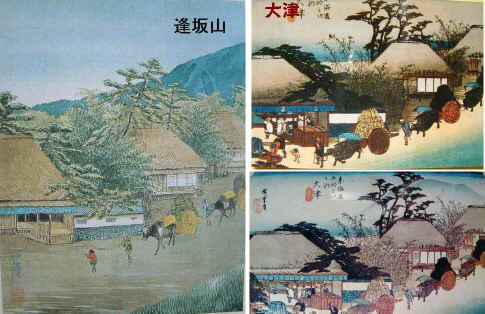

池鯉鮒と大津の背景の山が出たり入ったりしている。 これまでは、「初刷りには山があり、後刷りでは山が消えた」という前提で、山が消えた理由を詮索しているが、基本的な間違いである。 「初刷りには山がなく、後になって(何かの理由で)無理して山を入れようとしたが、技術的理由その他で結局山を入れることをあきらめた。」というのが正解である。 あとで無理して山を入れようとしたことは絵を見れば一目で分かることである。 山を入れたがった理由は、江漢図に山があるのでそれに合わせようとしたためである。 |

|

江漢図「池鯉鮒」の山は、実は山でなく森である。それが分かったので山を入れることを止めたのかも知れない。 「大津」について、中右瑛氏の「安藤広重のナゾ」では、「ある長老」(何故匿名にするのか分からない)の談として、「大津の山は後から入れたことが明らか」としている。 この「後から入れた」について、美術界では「骨董屋やブローカーが(骨董価値を高めるために)流通段階で入れた」という意味に勘違いしているようだが、そうではなく、「保永堂が後摺りで無理に入れさせた」という意味である。 |