| 広重五十三次の成立 まとめ目次へ | |

| 広重五十三次の序文(四方滝水) 広重ぬし其宿々はさらなり。名高う聞えたる家々、あるいは海山野川草木、旅ゆく人の様など、何くれとなく、残る隈なく写し取られたるが、目のあたり、そこに行きたる心地せられて,あかぬ所なければ、後の世にも伝へまく・↓ |

|

|

55枚セット袋のデザイン 「真景東海道五十三駅続画」 真景が売り文句 |

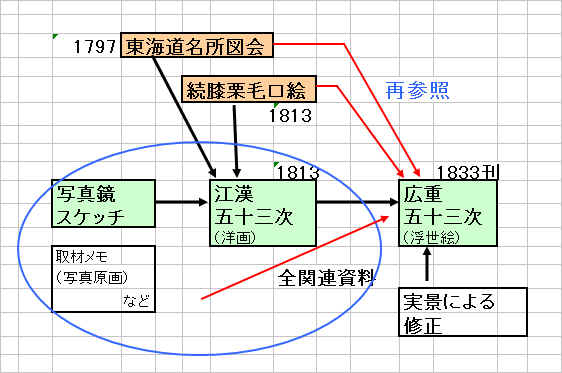

| 東海道名所図会や続膝栗毛口絵が広重東海道五十三次のモデルとされているが、実は最初にモデルにしたのは江漢図であり、広重はそれを再参照した。ただし広重は東海道名所図会がモデルであることを知っており、直接参照した部分もある。 | |

| 広重はどこまで旅したのか 広重が東海道の一部を現地確認のために旅している(平塚/大磯まで?)。平塚では高麗山の形をきちんと写生し、白富士の位置関係も正確である。次の小田原(酒匂橋)では目の前の箱根山を間違えて大山を描いており、広重は小田原に来ていない。箱根以後も、「現地を知らないと描けない」正確な風景ががトビトビに京都近くまで続いている。江漢図を認めない立場をとる限り、永遠の謎として残るであろう。 |

|