| 江漢の冨士論、写真論(写真鏡) まとめ目次へ | |

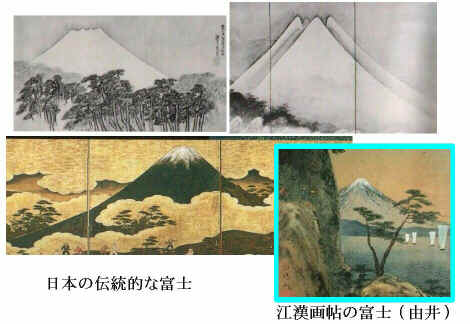

| 江漢「春波楼筆記」 富士山論、風景画論 ○吾国にて奇妙なるは、富士山なり。これは冷際の中、少しく入りて四時、雪,嶺に絶えずして、夏は雪頂きにのみ残りて、眺め薄し、初冬始めて雪の降りたる景、まことに奇観とす、・・それ故、予もこの山を模写し、その数多し。蘭法蝋油の具を以て、彩色する故に、彷彿として山の谷々、雪の消え残る処、あるいは雲を吐き、日輪雪を照らし、銀の如く少しく似たり。 ○吾国画家あり。土佐家、狩野家、近来唐画家(南画)あり。この冨士を写すことを知らず。探幽(狩野探幽)冨士の絵多し、少しも冨士に似ず、ただ筆意勢を以てするのみ。また唐画とて、日本の名山勝景を図すること能わず、名もなき山を描きて山水と称す。・・何という景色、何という名山と云うにもあらず、筆にまかせておもしろき様に、山と水を描き足るものなり。これは夢を描きたると同じことなり。是は見る人も描く人も一向理の分からぬと言う者ならずや。 |

|

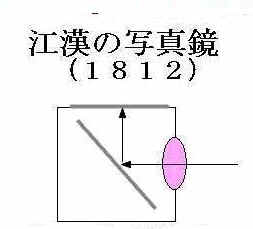

| 山領主馬あて書簡 1811以前 ・・ドンケルカーモル(写真鏡) これは絵をお習いの御方なくてはならぬもの故、製し候て上げ申つもりにて候。貴公様へも作り上可申候。 |

|

|

|