青面金剛像の成立(青面金剛進化論)

青面金剛=マハーカーラ説(大正)

蒙古のラマ僧が来日し、護国寺境内で青面金剛を見て、ラマ教のマハーカーラであると断じて譲らなかった。

この大正時代のエピソードの記録から、青面金剛=マハーカーラ説が存在していたが、研究フォローはされていない。蒙古のマハーカーラ図を取り寄せようとした人も居ないのは驚きである。 |

チベットのマハーカーラと「儀軌の青面金剛」の酷似

20年前から、チベットに旅行者が入れるようになり、チベット寺院(チベット仏教=ラマ教)の仏像が日本にも紹介されるようになった。

大畠は、チベット仏像の中でもっともポピュラーなマハーカーラ像が、「儀軌の青面金剛」の姿とそっくりであることを発見し、一連の青面金剛研究のきっかけとなった。

もちろん、マハーカーラと青面金剛の間には何のつながりもない。絵図だけが一人歩きして、中国に伝えられ、その外観から病を流行らせる悪鬼の姿と誤認されて「病気退散」の祈祷用に使われたものであろう。 |

|

(1)儀軌の青面金剛: 「儀軌」とは、仏像の礼拝の仕方を示すマニュアル。仏像の姿/形も記述してある。

陀羅尼集経九「大青面金剛呪法」という経典に青面金剛の姿が詳しく書かれている。(奈良時代に日本に移入) |

「一身四手。左辺上手把三股叉。下手把棒。

右辺上手掌拈一輪。下手拈羂索。

其身青色。

面大張口。狗牙上出。眼赤如血。而有三眼。

頂戴髑髏。頭髪聳堅如火焔色。頂纏大蛇。

両膊各有倒懸一龍。龍頭相向。其像腰纏二大赤蛇。

両脚腕上亦大赤蛇。

所把棒上亦纏大蛇。虎皮縵胯。髑髏瓔珞。

像両脚下安各一鬼。

其像左右両辺各当作一青衣童子。髪髻両角手執香炉。

其像右辺作二薬叉。一赤一黄執刀執索。

其像左辺作二薬叉。一白一黒執銷執叉。

形像並皆甚可怖畏。手足並作薬叉手足其爪長利。 |

|

この青面金剛は、祈祷に使われた鬼の姿で、修行を積んだ高僧かプロの修験者しか扱えない「危険物」だった。

儀軌通りに作られた四手青面金剛(石仏)は少ないのが謎の一つとされているが、「病を流行らせる悪鬼」の姿と解釈されたためであろう。 |

(2)最古の青面金剛木像 平安時代 東大寺重文

<東大寺には国宝級の仏像が多く、重文程度の仏像は関心が薄い。わざわざ東大寺まで訪ねたのに、案内人も存在を知らず、結局見せてもらえなかったという人が多い。実は上野の国立博物館が常時預かっているらしく、時々展示される。筆者はこれまで偶然に二回見学出来た。

儀軌の青面金剛はプロの修験僧や行者しか扱うことが出来ない危険物である。素人が病魔退散を祈願できる穏やかな青面金剛(善神)が欲しいという需要に応えて仏師が工夫して作ったものが、この木像である。

(持ち物の大部分が失われており、復元が必要)

この時期、病を駆逐する明王で、まだ庚申とは無関係。

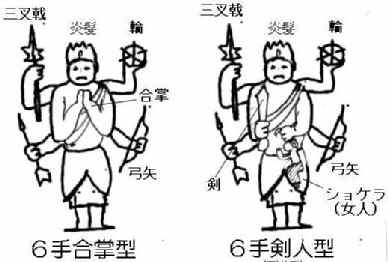

大畠説:五大明王の一つである金剛夜叉明王(三面五眼六手)<A>をベースに工夫した正面金剛夜叉明王(一面三眼六手)<B>

<A>:(剣、宝輪、弓と矢、金剛鈷と金剛鈴)剣を大きく振り上げて威嚇する動の像

<B>:(剣、宝輪、弓と矢、金剛鈷と金剛鈴)剣を下げ、鈴の音に聞き入る静の像

|

|

この像は一体だけでその後作られることがなかった。

「穏やかな青面金剛」という注文が優先したため、凶悪な病魔と対決するには穏やかすぎるなどの批判があり、改良され、更に合掌型に発展したものと思われる。

体に巻き付いたヘビは、青面金剛の特長だが、軍茶利明王の姿の一部から転用されている。 |

(3)最古の青面金剛掛け軸(四天王寺蔵)

<C:>(三叉戟、宝輪、弓と矢、金剛鈷と金剛鈴)

金剛鈷と金剛鈴は持ち物というよりも、道具を使った印(金剛印)である。これを石像にしやすい単純な合掌印に変えると標準合掌型が出来上がる。

|

(4)最古のショケラ掛け軸(奈良金輪院本尊)

本尊は儀軌に準ずるが、四夜叉のうち黒鬼がショケラを下げている。<C>と組み合わせて剣人型に変わったものと思われる。

|