| 天神様と牛 ・・・シヴァ(大自在天)と牛 まとめ目次へ | |

| 永谷天神の牛 境内に、牛の銅像が置いてある。 「牛は天神様のお使いだから」と説明される。 牛が天神様のお使いの理由として、永谷天神の説明板には次のような理由が列記してある。 (写真: 横浜市南区永谷天神 牛の銅像と説明板) |

|

| 1)道真が丑年生まれだから。 2)道真が暗殺されそうになったとき道真の飼い牛が危難を救った。 3)道真の遺体を牛車に乗せて墓所に運ぼうとしたら、牛が座り込んで動かなくなった。(その場所が現在の太宰府天満宮である。) 4)農耕の牛、黙々として働く--道真の教えにかなうのではないでしょうか |

|

| 大宰府天満宮や京都の北野天神にそれぞれ数体の牛の銅像があるが、すべて牛が座りこんだ姿になっている。「道真の遺体を牛車に乗せて墓所に運ぼうとしたら、牛が座り込んで動かなくなったので、そこに安楽寺を建てて葬った。それが後の大宰府天満宮の場所である。」というのが(上記3)、太宰府天満宮などの公式説明である。 | |

北野天神 北野天神 |

太宰府天満宮 太宰府天満宮 |

| しかし「北野天神縁起絵巻」の原文をよく読むと、話が微妙に違っている。 | |

|

北野天神絵巻 ①筑紫におわしますしける間に、御身に罪なき由の祭文作りて、高山に登りて七日日の程とかや、天道に訴え申させ給けるとき、祭文漸くとび昇り、雲を分けて至りにけり。帝釈宮をも打過ぎ、梵天までも昇りぬらんと覚えし。・・・管丞相は現身に七日七夜蒼天を仰ぎて身を砕き心を尽くして、あな恐ろし、新たに天満大自在天神とぞなり終わせ給う。・・ ②・・・筑前四堂の辺りに御墓所を点じておさめ奉らんとしけるとき、御車たちまち道中にとどまりて、肥状多力の筑紫牛、引けどもはたらかず、そのところを御墓所と定めて今の安楽寺とは申すなり。 |

| ①道真は、この世への復讐を誓って、生きながら反仏教世界の魔王「天満大自在天神」になる。 ②「力の強い九州牛が懸命に引こうとしたがびくともしなかった。」 牛が座り込んだのではなく、道真の車(柩)が座り込んだのであり、この話には牛は直接関係ない。 |

|

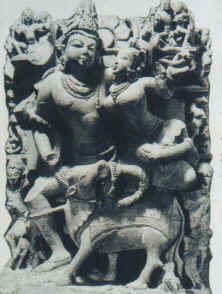

| 牛が天神様のお使いの本当の理由 ●天神様の正式名称は天満大自在天神である。 ●牛は大自在天(シヴァ)の乗り物である。・・・大自在天の居るところには何時でも白牛が居る。 -白牛はシヴァの乗り物--お抱え運転手--シヴァのそばには、いつでも白牛が居る。 インドでは子供でも知っている常識。 |

白牛に乗った大自在天(仏教図像) |

シヴァの彫刻と牛 |

ヒンズー教のシヴァ図-シヴァのそばには白牛が居る |

| シヴァと白牛(聖牛ナンディン)の密接な関係 インドでは常識だが、中国/日本ではそれが通じない。 白牛が日本/中国にいない事もあって、重大な読み違いが起きる。(マハーカーラ問題へ) |

|

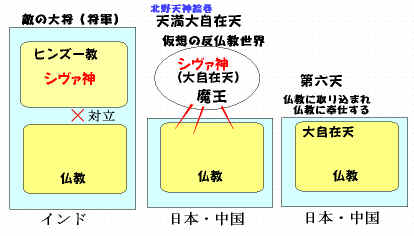

| 菅原道真が「天満大自在天」になった理由: ●大自在天(シヴァ神)はヒンズー教の最強神で、インド仏教から見れば単純に「敵の大将」である。(下図左) ●しかし中国/日本ではヒンズー教がないため、「仏教世界と敵対する仏敵世界(仮想)の王」とされる。 (仏教の修行を妨げる「煩悩(三毒)世界の王」などと説明されることもある。) ●日本では「平和で幸せな仏教世界(この世)を、戦乱と不幸のどん底に落し入れようと虎視眈々と機会を狙っている仮想の「反仏教世界の魔王」という解釈を取ることがある。(下図 中央) すなわち、大自在天はアルカイダのような存在である。 |

|

|

|

| 道真は、高山に登って七日七夜祈り続け、生きながら天満大自在天になる。道真は自ら魔王「大自在天」となることで、この世への復讐を誓ったのである。 菅原道真をはじめ、恨みを抱いて死んだ祟徳上皇(保元の乱)や後醍醐天皇(太平記)がこうした魔王(大自在天-ときには「天狗」)に生まれ変わってこの世に不幸や戦乱をもたらすのである。 |

|

| ●「復讐の魔王」から「学問の神様」に変わってしまった今の天神様では上記のような説明が困難である。太宰府天満宮では、人畜無害な説明-「天満大自在天は日本国の守護神」-に意識してすり替えられている。 ●中国や日本の仏教では、ヒンズー教など仏教以外の神々が仏教に帰依し、仏教に奉仕するという扱いにすることが多い。(上図右) 上記の「日本国の守護神」という解釈も別に不当ではない。全国にある「第六天」は、大自在天を祀ったもの神社。 北鎌倉建長寺前の「第六天」は鎌倉の守護神として配置された神社である。 |

|

| ●農耕儀式説(民俗学) 天神信仰の研究書では、「大自在天の牛」説を本命とし、、それ以外の説-「農耕儀式」説なども列挙してある。 農耕儀式は、菅原道真-雷神-雨乞い-農耕-農耕の牛という連想であろうが、何でも農耕にこじつけてしまうのが柳田国男の民俗学の悪い癖である。 |

|