| 今井川工事 まとめ目次へ | |||||||||||||||

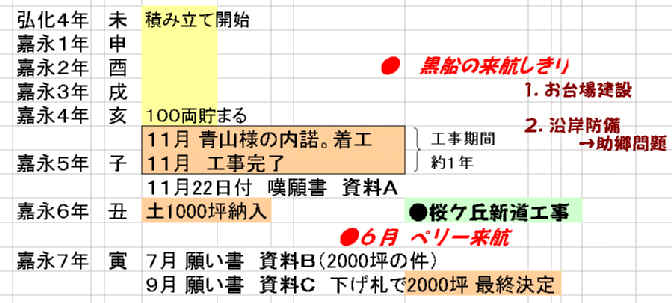

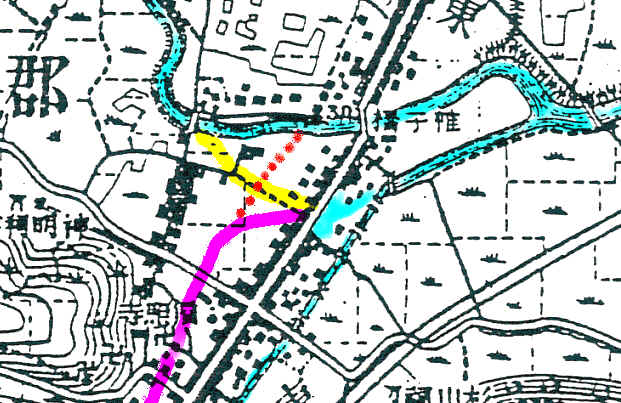

| 今井川は、始めは東海道の東側を流れ、中の橋で東海道の反対側に移って帷子川に合流していた。(下図) 長い間、氾濫に悩まされていたが、嘉永4−5年の改修工事で、東海道の東側を直進、直接海へ出るようにした。 工事による土は、嘉永6−7年のお台場工事用に納入された。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 今井川工事の遠因 東海道以前、今井川は図のように直接海に流れ込んでいた。東海道新道工事の際、橋を一つ節約するために、点線のように今井川を帷子川につなぎ込んだ。それが原因で合流点での渋滞による氾濫が起き、長い間、地元の苦労の種になった。(保土ヶ谷区史−蔦田説) 帷子川との合流点における水流渋滞を解消することが工事の主目的であった。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 土は有償?無償? 今井川工事は、保土ヶ谷宿の大事件の一つであり、郷土史では必ず取り上げられる。 伝統的に「工事で余った土を持て余していたのを、お台場工事用に無償で寄進して解決」したことになっているが、 次表のように、本によって内容がまちまちである。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 本来幕府が行うべき河川工事を、保土ヶ谷宿が費用を立て替え道中奉行の内諾を得た上で、工事を先行した。 土の献納は、保土ヶ谷宿が立て替えた工事費用を幕府から取り戻すために、道路奉行と保土ヶ谷宿が智恵を絞った工夫であり、無償のはずがない。資料の読み違いである。 |

|||||||||||||||

| 土を持て余していたのか? 区史では「余って始末に困っていた土を無償で提供してせいせいした」と書いてあり、しかも「最初の納入分までも無償だった」と間違いが拡大している。区郷土史(S13)に載っている宿から幕府への提出文書をよく読むと「図面上は残り800坪ですが、・・川縁を切り崩せば増やせるので2000坪納入でお願いします」とちゃんと書いてある。 本文上は土上納願い坪数の儀、有土取り調べ候ところ別紙絵図面にこれ有るは凡そ800余坪ござ候えども、切り崩し船積み致し候はば、坪数相増し申すべくや似つき、2000坪は願い上げ奉り候。 |

|||||||||||||||

| 掘り上げた土は旧川筋の埋め立てに使う必要があり、全部使っても足りないくらいで余るはずがない。 「無償献納」も「土が余って持て余していた」のも間違いで、資料の読み違いである。 |

|||||||||||||||

| 試算: 幅3間×深さ3間×長さ400間=3600坪 | |||||||||||||||