| 相州道の続き(まとめ) まとめ目次へ | |

| 武蔵国風土記稿などによると、「相州道」は2本あることが分かる。 | |

| 第1の相州道 ●「新板東海道分間絵図」(宝暦2) 追分・・大山 あつぎ 八王子 その外 相州路のちまた也 (ちまた:岐れ道) ・・・・すなわち相州道の定義は、「追分で東海道から別れる大山道、厚木道、八王子道、その他の総称」である。 ●武蔵国風土記稿 「和田村:南方に相州道あり。仏向村より入り帷子町に通ぜり。この道村内を通ずること四百間余」 ・・・・すなわち相州道が和田橋を渡っていることが分かる。 <村々の位置関係> 「和田村:東西北の三方は帷子町に境い、南の一方は仏向、下星川に隣り・・」 「仏向村:和田村に隣り、帷子川を境とす」 以上から、第1の相州道は、追分−和田橋を渡る(−仏向−坂本−川島−市沢―)道であり、帷子川南岸の星川(神明社脇)は通っていない。 |

|

| 第2の相州道−桜ケ丘の相州道 ●武蔵国風土記稿「下星川村: 村の(ひつじさる=南西)の方、仏向及び神戸町の境に一条の往還あり、相州へ行く間道なれば土人相州道と呼ぶ。道幅は二間余なり」 ●武蔵国風土記稿「仏向村記事:村に海道二条あり。其一は・・・八王子往還と称す。一は相州往還と呼ぶ。南の方下星川より入て十丁ばかりにして都筑郡今井村に入る、道の幅一間余なり。」 神戸と星川の間の道と仏向の道は桜ケ丘のバス道を指しており、この道は市沢町で第1の相州道と合流する。 ×「横浜の古道」(横浜市教育委員会)では、2つの相州道を1本と考えてしまった上、現在の地名で江戸時代の資料を読むというダブルミスで、とんでもない結論になってしまった。 「横浜の古道」をもとにした「相州道」の道しるべ、案内図・・はすべて誤りである。 |

|

|

下星川の南西−下星川と神戸の間−仏向を通過−今井 |

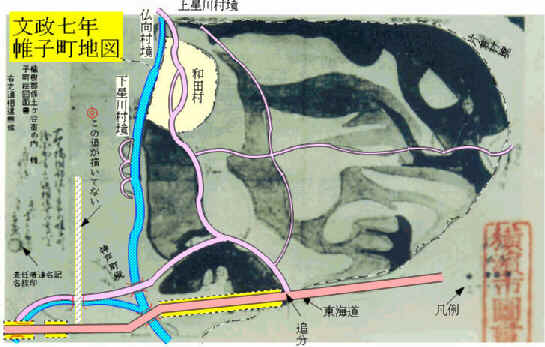

| ●古地図 本陣文書に、帷子町古地図(多分、武蔵国風土記稿のために幕府へ提出した地図)が残っている。 帷子川北岸には複数の道が発達しているが、帷子川南岸には道らしい道が描かれていない。 |

|

|

|