| 「保土ヶ谷の茶屋本陣」疑義 2007/10大畠 まとめ目次へ | |

| 保土ヶ谷宿上方見附付近に「茶屋本陣」があった。 現地の説明板には「本陣に匹敵する規模と格式を持つ茶屋・・本陣を利用しない大名が休息していた。」とあり、一般的な「茶屋本陣」の用語解説そのままである。 茶屋本陣の話を最初に聞いたとき「保土ヶ谷宿内に茶屋本陣があるはずがない」という印象があり。今でもそのまま疑問が残っている。 |

|

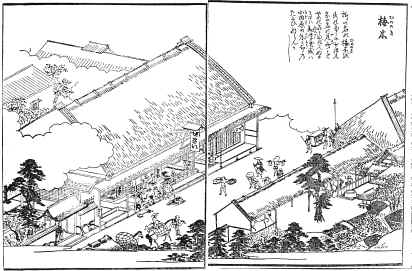

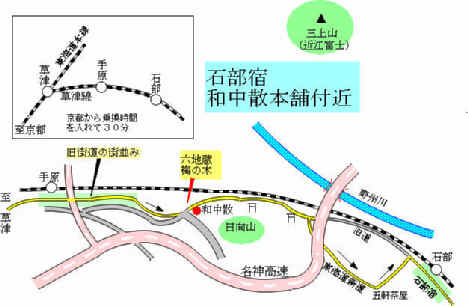

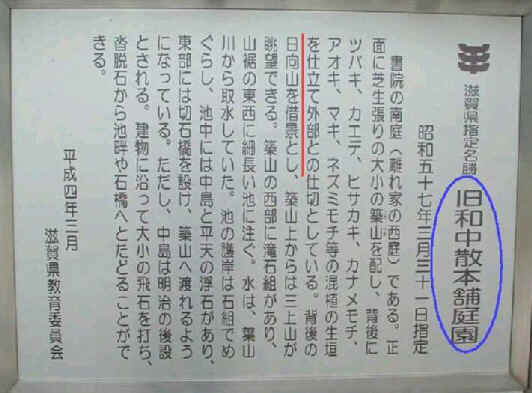

| 代表的な茶屋本陣 東海道で代表的な茶屋本陣と言えば、石部宿近くの和中散「是斉」であり、これが東海道研究者の「茶屋本陣」のイメージである。 (「資料館」として現存) 1.場所は草津宿と石部宿の中間点(間の宿)で、どちらの宿からも数 キロ離れた場所。(六地蔵-梅の木) 2.三上山(近江富士)がよく見える風光明美な場所 3.有名な庭園がある。 4.薬湯茶「和中散」が名物。 |

|

|

|

|

|

| 疑義の理由 | |

| 1)茶屋本陣は本陣のライバル 本来、大名は本陣で休憩する事になっている。江戸後期、参勤交代の経費節約のために本陣以外で休憩する事が増えてきたが、それは本陣の収入源につながり、宿場の経済を圧迫する行為なので、宿場では幕府に対し、本陣茶屋を廃止するよう陳情し、幕府は大名に対して、本陣以外で休憩しないよう、しばしば禁令を出している。(しばしば禁令を出しているのは、禁令が守られなかったことを示す。) すなわち茶屋本陣は本陣に対する敵対行為なので、本陣の勢力範囲に設けることが不可能だった。 まして保土ヶ谷茶屋本陣の主人は、軽部九左衛門で軽部氏の一族である。保土ヶ谷宿の本陣のすぐ近くに通常の意味での茶屋本陣を作るはずがない。 |

|

| 2)境木の立場茶屋 保土ヶ谷宿の場合、戸塚側の「間の宿」として富士のよく見える境木の立場茶屋があり、立派な門構えの立場茶屋も2-3軒あって、今でも残っている。大名が休憩に使っていたこともはっきりしている。(右図) また保土ヶ谷の3キロ先には、この付近随一の風光明媚を誇る神奈川台の茶屋があり、休憩には最高の場所である。 強いて保土ヶ谷宿内で休憩したがる大名は居なかったと思われ、茶屋本陣を作っても需要がなかった。 参考: 清河八郎「西遊草」 ※ |

|

| 3)茶屋町と茶屋本陣 この付近が茶屋町だったことを考え合わせる必要がある。次のどちらかと考えられる。 ①茶屋本陣があったから、茶屋町と言う町名が出来た。 ②茶屋町にあった本陣だから、茶屋本陣と呼ばれた。 武蔵国風土記稿には次の記述がある。茶屋町/元町は元みな保土ヶ谷の小名なり。(茶屋町は昔からの保土ヶ谷の町名である。) 謎の一節だが、茶屋町の方が先にあった可能性が大きい。すなわち② |

|

| 4)保土ヶ谷区郷土史(S13) 茶屋本陣記事はこれだけである。 「・・大名出迎えなどの事に当たった家に茶屋本陣がある。・・・・軽部九左衛門すなわち現在の保土ヶ谷区尋常小学校校長 軽部雅太郎氏の宅がそれである。」 江戸当時のことを知っている子孫がまだ健在だった時代に書かれた記事に、「大名行列の休憩」が何も書いてない。 また大名行列の出迎えは、本来本陣の仕事である。 |

|

| <結論> 保土ヶ谷に「茶屋本陣」と呼ばれる施設があったことは確かである。 しかし以上述べたことから、保土ヶ谷の茶屋本陣は通常の「大名が休息できる茶屋専門の本陣」ではなく、何かの理由で軽部本陣の仕事の一部を移管されていた「茶屋町の本陣分室」ではないかと思われる。 「大名行列休憩の仕事も茶屋町本陣分室に移管されていた」という可能性は否定できないが、その記録は残っていない。 |

|

| 参考 児玉幸多著:「市場と街道」 s61東京美術 大名は昼休でも本陣を利用することになっていたが、何らかの由緒によって茶屋を小休に使うことがあり、それを茶屋本陣といった。建物も大きく、庭なども広く設けているのが常であった。 宿と宿との間には立場というものがあり、茶屋があって休息所になっていたが、それを立場茶屋といった。景色の良いところに設けられたものが多い。・・・塩尻峠の茶屋の上条家や寝覚の床の多瀬屋などは茶屋本陣といわれただけに、今もその面影を残している。 |

|