| 「浮世絵で見る宿場」講座より 本陣 まとめ目次へ | ||

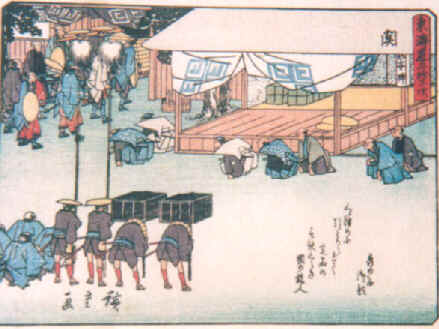

| 広重は何故か本陣のしきたりを熟知しており、正確な本陣図を何枚か残している。 | ||

街道に面した本陣の外側の風景であるが、ほとんどの解説本では、本陣の門をくぐった本陣の内側−中庭と勘違いして書いている。 手前の並木が、昼間なら人通りの多い東海道である。 |

広重の元絵(江漢図の元絵)と思われる伊勢参宮名所図会 立てかけた二本槍/幕の下からのぞく宿札など共通点が多く、 全体構図がよく似ている。 手前の人通りが東海道 旅人は興味津々だが立ち止まると叱られる。 |

|

|

|

|

| 関札 大名の名前と泊まりの日付が書いてある。 自分が泊まっていることを示す表札だから、「様」や「御」などの敬語は誤りである。古い映画などでよく間違えている。 到着の10日か2週間前に、先発隊が到着して、本陣主人に関札を正式に手渡し、それ似よって大名が本陣に泊まる契約が成立したことになる。 幔幕 |

||

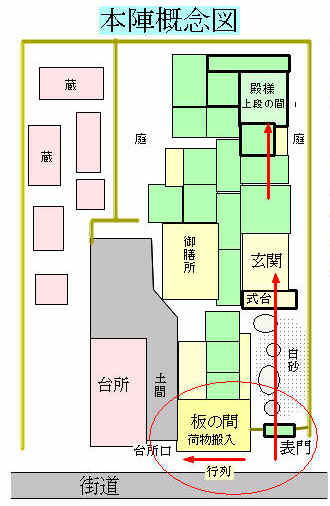

| 行列が到着すると、まづ殿様の駕籠を表門から担ぎ入れて、玄関から奥の上段の間にお通しする。 荷物は間口の広い「板の間」に横付けして、一挙に屋内に運び込む。(出発時も、荷物を一挙に運び出して行列を編成する。) |

幕の下から覗く表札は、「宿札」 大名以外の高級武士が宿泊/休息するときに使う表札。 関札同様に、自分が出す表札だから「様」「御」の敬語は使わない。 ただし、京都のお公家の場合は、宿で準備するので、「様」「御」を付ける。 |

|

| この絵でもっとも重要な人物は、裃を着て帯刀した本陣当主。 大部分の広重本/東海道本では、大名行列の武士の一人(用人?)と思って解説しているが、大間違いである。 本陣主人は、大名宿泊中は「準家臣」として処遇され、町人であるにかかわらず、それぞれの大名から下賜された裃と刀を着用した正装をしている。(「名字帯刀」とは別な制度である。) ●広重図では帯刀(刀の鞘の部分)が見えないように故意に隠して描いている。浮世絵の読者は、本陣の作法を知らないから、「本陣当主(町人)が帯刀しているのはおかしい」などの疑問/クレームが出る恐れがあり、それを避けるために帯刀の有無を隠したと思われる。 |

||

| 江漢図(上右図)では、町人(本陣当主)と武士が対等に(双方一目置いて)、話している。 大名が滞在中は本陣当主は「家臣」として扱われるので、お供の武士と同格なのである。 ●広重図(上左図)では、本陣作法を知らない読者の誤解を避けるため、町人に変えた。(お供の武士→本陣の使用人) |

||

広重53次 帯刀の有無が見えないように隠してある。 |

原画の江漢五十三次では、はっきり帯刀。 |

|

| 以上のような本陣しきたりについては、資料「足柄史料」を参照。小田原本陣当主が明治になって書き残した貴重な生資料である。 | ||

| 江漢は、本陣主人に知り合いが多く(蘭学を通じて?)、旅先でよく訪問している。本陣作法にも詳しかったと思われる。 広重は、江戸から出たことはほとんどなく、本陣作法之知識があったとは思えないが、この本陣図は驚くほど正確である。 五十三次の取材旅で、どこかの本陣を訪ねて、江漢図を見せながら詳しく説明を受けたのであろう。 |

||

|

広重「狂歌入り東海道」の本陣図 大名の出立図(見送り図)と誤って解説されているが、実は到着出迎え図である。 本陣の内部か外部かを読み違ったための間違いである。 正解は、殿様の駕籠が、表門をくぐって玄関に向かう場面 宿場関係者が正装して出迎えている。先頭で裃/帯刀しているのが本陣当主である。 |

|

| ×大名出立図とすると、表門をくぐって駕籠が外へ出ていく図になるが、行列の先頭に立つべき毛槍が、駕籠を見送っていることになり、おかしい。 ○表門をくぐって駕籠が玄関に入る図である。 足柄史料によると、出迎えは大勢だが、出立は早朝なので、本陣当主一人で見送ったという。 |

||