| 「桜ケ丘の歴史」より 戦国時代の桜ケ丘-加賀屋敷と抜け穴 まとめ目次へ | |

| (1)加賀屋敷と加賀の井戸

昭和始めの字界地図に「加賀山」という地名が出ているが、この地域は江戸時代に「加賀屋敷」と呼ばれており、六郷加賀守の屋敷跡と言伝えられていた。この話を聞いた武蔵国風土記稿の編者は、江戸城に保管されていた小田原氏の家臣名簿(小田原所領役帳)を調べたが、加賀守という名前は見当たらなかった。 またこの辺りには、地元の人がカンカン井戸と呼んでいる廃井戸が2つあったという。手を打つとガンガン響くからガンガン井戸と思っていたらしいが、もちろん「加賀の井戸」のなまりである。 柳田国男の「地名の研究」には全く違うことが書かれている。カガというのは、山の上にあって水の便が悪く水田にならない草地を示す。加賀とか足利とかの武家の姓も本来は地形を示すカガが語源であるという。 この加賀山はまず昭和の始め市営住宅として開発されたが、戦後になって住宅地と売り出され、もう1度整地分割された。 一方、昭和6年の横浜市史稿での現地調査では、加賀の井戸は確かに現存した。武蔵国風土記稿には2つと書いてあるが、昭和6年の調査では3つあったようで、うち1つはまだきれいな水をたたえていたという。 建物跡も生活跡もないのに、井戸だけがまとめて3つも用意してある「屋敷」とは一体何だったのであろうか。 |

|

|

|

| この加賀山の山城が実際に戦った記録はあるだろうか。

保土ヶ谷は戦国時代、小田原北条氏の勢力下にあり、この山城も小田原防衛ラインの一つであったろう。 ●永禄3年( 1550)上杉謙信の軍11万3千騎が小田原に向かう。 ●永禄12年(1559)武田信玄が小田原に攻め入る。 保土ヶ谷付近はこれらの2回の小田原侵攻の進軍コースに当たっており、何らかの小競り合いはあったろうが、「攻め込んでくる大軍には強く抵抗せず一旦領内深く引き入れてしまい、篭城策を採る。敵が城攻めに飽きて引き上げる途中を待ち伏せして徹底的に叩く」というのが、小田原北条氏の基本的な戦術であったから、多分激戦は行われなかったと思われる。 注)後年の豊臣秀吉、徳川家康の連合軍による小田原攻めにおいても北条氏は伝統の篭城策を採った。しかし秀吉はすでに北条氏の手口を研究し尽くしており、長期の城攻めに備えて芝居の一座まで準備するという策を採ったため、小田原勢はなすすべもなく開城してしまった。 |

|

| (2)加賀屋敷の抜け穴

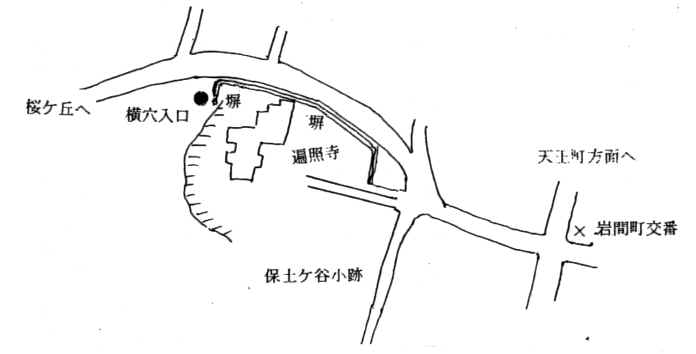

昭和60年、この台地の南端の真下に当たる「かなざわかまくら道」の道端の崖(水口歯科医の前-現在マンション_メゾン)を、石垣工事のためにシャベルカーでひと掻き削ったところ写真のような抜け穴が現れた。 この位置の真上は当時山の上にあったはずの神明社の森の奥である。ロープを伝わって崖を下り、一旦この抜け穴にひそんだあと思いがけない場所から、すきを見て脱出する。 |

|

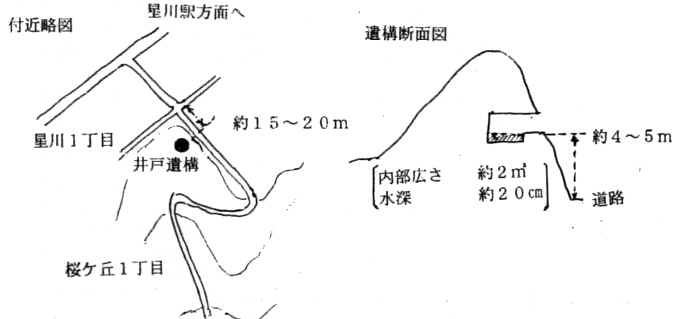

| ※追記1: ガンガン井戸と抜け穴 2000年5-7月「桜ケ丘いま昔」講座(桜ケ丘コミュニティセンター)のあと、 小菅静夫氏(桜ケ丘2-42-22 tel 341-8824)から、次のような情報を頂いた。 1)昭和10年頃、現在のバス道、月見台遍照寺の塀の端に上記と同様の横穴の入り口があった。 (戦時中に防空壕として利用し内部を拡大?) また元保土ヶ谷小学校の講堂近くの裏山にも横穴の入り口があった。  2)昭和13-14年頃、加賀の井戸を見ている。場所は現在の桜ケ丘1丁目22 図のような構造をしており、普通の縦井戸ではなかった。 大畠注)井戸の構造については、横浜市史稿(S7)の次の記事と照らし合わせて、③と思われる。本来は普通の縦井戸。 井戸が3つあったが、①は農家の芋の貯蔵に転用、②はビール会社が清水を引くために周囲を切り広げて水を蓄えている。③は近所の物好きが横から掘り壊して内部を確かめ、今もわずかに水をたたえている。  |

|

| 追記2: 金谷「諏訪原城址」のカンカン井戸 2003年9月に、東海道(大井川)金谷宿背後の諏訪原城址を訪ねたところ、「カンカン井戸」の名称が残っており、まったく驚いた。(写真) これまで、カンカン井戸=「加賀の井戸の訛り」と信じて疑わなかったが,自信がなくなった。  諏訪原城は、複雑な構造を持った広大な山城で保存状態がよく、詳しく研究されている。 |

|

土地宝典 昭和初期

土地宝典 昭和初期