|

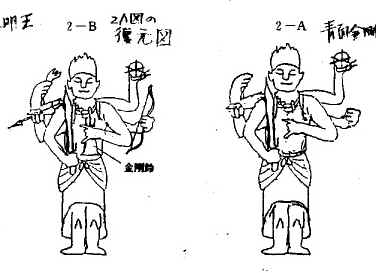

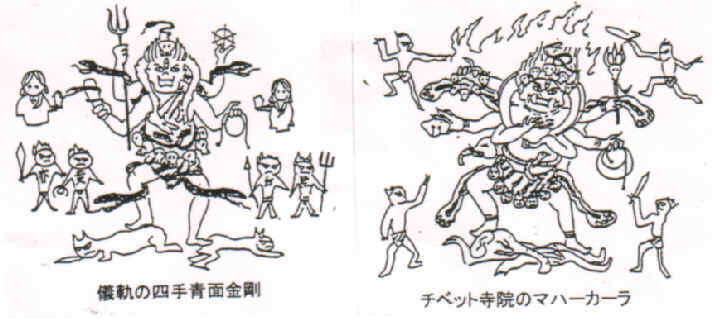

1.庚申善神 青面金剛はもと流行病を流行らせる悪鬼であったが、のち改心して病魔を駆逐する善神になったという。これは「渓嵐拾葉集」という鎌倉時代に日本でまとめられた本に書いてある仏教説話であり、こういう説明が日本人には一番分かりやすかったものと思われる。 儀軌の青面金剛の描写は非常に精密なので、想像を混じえず素直に描いて見ると、左図のようになる。(二鬼、四薬叉、二童子を略) この姿は日本人の感覚からは、どう見ても病を流行らす悪鬼の時代の姿であり、全身に蛇を巻き付け、病の犠牲になった人のどくろを勲章のように誇らしげに腰の回りに飾っている不気味な死神の姿に見える。鬼退治の物語には赤鬼青鬼が出てくるが、日本では赤鬼は火事などの災害、青鬼は病気の象徴であった。※ 信仰、礼拝の対象としては「悪鬼」時代の姿では不適当である。 平安時代から江戸時代にかけての日本人が仏師や石工に要求したのは「儀軌に書かれた悪鬼」の姿ではなく、「改心して善神」になったあとの青面金剛の姿であった。これが一貫して儀軌どおりの四手青面金剛が作られなかった理由であろう。 |

|

横浜市保土ヶ谷区坂本町に「庚申善神」と彫られた青面金剛(元禄9)があり、以上の考えを裏付けている。(相鉄線上星川下車五分 蔵王神社隣の薬師堂前) |

| ※日本では青鬼は蒼白い病魔を連想するが、インドの絵画の約束ごとでは、青色の像は「怒り」を表すことになっている。「真っ赤になって怒る」のはまだ序の口で、「青くなって怒る」のが本当の怒りである。蛇やどくろも強さ、勇敢さを強調するための飾りに過ぎないのであるが、日本人の目から見ると大変気味悪く感じるのである。 | |

| ●青面金剛によく似た話として鬼子母神がある。鬼子母神はもと人の子供をさらって食べる女鬼であったが、仏陀の説教のおかげで改心し一転して子供の守り神となった。鬼子母神の像は子供を大勢周りに集めてやさしく微笑む保母さんのような姿に描かれることが多い。 |