| 青面金剛進化論 石仏目次へ 本著は「日本の石仏」誌に掲載された青面金剛とショケラに関する筆者の報文をまとめ、関連図面と資料と若干の解説を補足したものである。 |

||||

左:六手剣人型 右:六手合掌型 |

|

|||

| 戸塚の鎌倉道道しるべ 「日本の石仏」89号(99春)掲載記事 |

||||

ショケラ(金輪院掛け軸より) ショケラ(金輪院掛け軸より) |

青面金剛の謎 日本の石仏石碑で圧倒的に多いのが庚申塔であり、全国津々浦々に多数存在する。 庚申塔は様々な形で作られるが、もっとも多いのが青面金剛(しょうめんこんごう)像であり、庚申の主尊とされている。 ところが日本でもっともポピュラーな石仏であるこの青面金剛は多くの人が関心を持って熱心に研究しているにもかかわらず、その正体が未だにはっきりせず、謎だらけの神様である。 |

|||

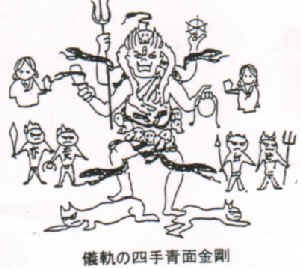

| これまで青面金剛の謎とされてきたものを挙げておく。 (1)儀軌の四手青面金剛像がほとんど作られなかったのは何故か (陀羅尼集経九 大青面金剛呪法に文章で詳しく示された青面金剛の姿) (2)日本で多数作られた六手青面金剛は何をモデルにしたのか (3)儀軌四手青面金剛の姿はどこから来たのか (4)流行病駆逐の神様だった青面金剛が、庚申の主尊になったのは何故か。 (5)ショケラ(髪の毛を吊り下げられた半裸の女性)は最大の謎。 「ショケラの意味や語源についての定説はないというのが定説」という言い方で尽くされており、ほとんど何も分かっていなかった。 |

||||