| 第5報 日本の石仏100号記念特集「私の石仏研究」 目次へ 「青面金剛進化論」review 日本の石仏No98(2001年夏号) ほぼ原文通りだが、図面と補足説明を少しだけ追加した。 |

|

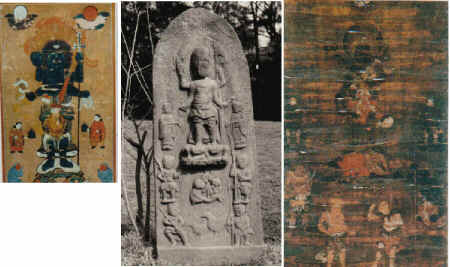

| 青面金剛進化論 申年の年賀状に三猿を描いて見たのがきっかけで、庚申塔や青面金剛に関心を持つようになっていた。 たまたま目にした仏教の本に説明抜きで挿入されていたチベット寺院のマハーカーラ壁画のカラー写真(右図)を見て、思わず我が目を疑った。 青色の体、大張口から突き出る牙、炎髪に隠れた小ヘビ、額のドクロ、三眼、バンド代わりに腰に巻きついた二匹の大蛇、ドクロ(生首)を連ねた首飾り、四匹の小鬼・・何から何まで儀軌に記述された青面金剛にそっくりではないか。 「神道、儒教、仏教を混ぜ合わせて作りあげた仏様とも神様ともつかぬお方」とされていた青面金剛とチベット仏教寺院の壁画とがどうつながるのか全く見当もつかなかったが、この酷似は尋常ではなく、密接なつながりがあることだけは間違いなかった。「青面金剛のオリジンを探る旅」の発端である。 マハーカーラ、ヒンズー教、チベット仏教、平安の仏像、大津絵・・・と全く未知な分野の勉強が二年ほど続き、ようやく第一報の内容にまで到達した。当時の筆者は「青面金剛のオリジン探索は時間と空間を超えて未知の世界を駆け巡る壮大な知的探検の旅であった・・」とその感動を書き残している。 日本の石仏庚申特集号への掲載、読者の反応,さらに石仏談話室での研究発表などがきっかけとなり、励みにもなって、ショケラの謎解き、江戸青面金剛のオリジンなど当初予想もしていなかったところにまで研究が進み、思いがけない結果も得られた。 |

|

| これまでの常識からでは異端としか思えないはずの研究にいろいろな形で発表の機会を与えていただき、激励していただいた日本石仏協会会員の皆様に深く感謝したい。それがなかったら私の青面金剛進化論は多分第一報の段階で自己満足し、それで終わっていただろうと思われる。 | |