| 初期の庚申研究において、石仏の青面金剛は寛文元年に江戸石工により創案され流布されたとされた。その後地方でこれより早い時期に作られた様式の違う青面金剛が若干発見されてはいるが、それらはあくまでも例外と考え、主流としては寛文の江戸石工の創出が起源と考えることが多い。 | |||||||||||

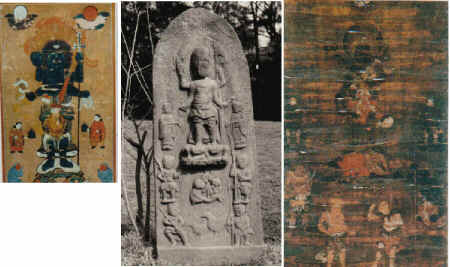

| 下図の江戸初期の青面金剛庚申塔4基は作風がよく似ており、同じ石工または同じ工房による連作と考えられる。 江戸最古の青面金剛なので、この石仏が作られた経緯を解明することで、青面金剛の謎を解く手がかりが得られるのではないかと期待する人が多かった。 この連作は二童子四薬叉などが共通部分が多い一方で、本尊の青面金剛が剣人型-->三面剣索-->儀軌四手と次々に変化するのが不可解である。(初期青面金剛は同じデザインで連作される例が多い。--茅ヶ崎大曲型の例、第3報の片手サルや邪鬼面の例) またZ4の四薬叉の一つがショケラを下げているのが石仏として大変異例である。 「ショケラを下げた四薬叉」の流れを追求することで、この連作は江戸石工の創作ではなく、関西の庚申寺院の絵図や木像をモデルにしたものであることが分かった。寛文より早い時期に関西ではすでに青面金剛信仰が普及し、ショケラを持つ青面金剛も完成していた。 ショケラの意味を考える上にも重要なヒントになるので、以下に推論の過程を報告する。

|

|||||||||||