| 1.「片手サル」の庚申

横浜市南部から鎌倉藤沢にかけての広い地域に、左図のように片手で目や口を押さえた三猿を持つ多数の庚申塔がある。本尊の青面金剛についても表情や腕の形(肘を曲げずに放射状に伸びる)に特徴があり、片手サルは同じ石工の作品を示すトレードマークと思われる。この一覧からある無名の石工の一生が次のように推定できた。 活躍期間はちょうど青面金剛の様式が模索され、確立していく時期に当たり、青面金剛様式の変化の「定点観測」という意味でも興味がある。 |

|||||||

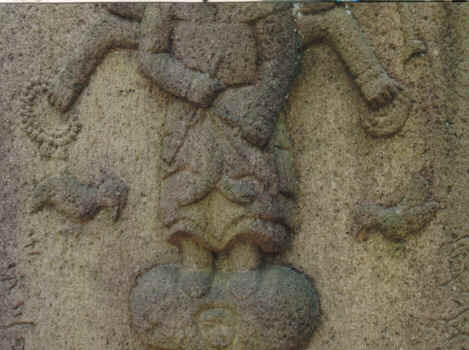

| 最盛期の片手サル青面金剛 | |||||||

|

|||||||

| 初期の片手サル青面金剛 | |||||||

|

延宝8 湯河原 |

延宝8 鎌倉 |

延宝9 三浦 和田 |

||||

| 片手サルの分布 片手サルは図1のような分布を示す。一人の石工として作品の数が大変多いこと、活動範囲の広いことに驚かされる。 石仏の研究調査は、市町村や東京横浜の区など行政区の単位で行われることが多いが、現在の行政区は江戸時代の「文化圏」と余り関係がない。少なくともこの図程度の単位で調査して比較することが必要である。 |

|||||||

|

|||||||

| 湯河原は隣の真鶴と共に、有名な石材の産地であり、昔から多数の石工を抱えていた土地である。 庚申年に当たる延宝八年(1680)正月、湯河原の若い石工の一人が青面金剛一体を故郷への置き土産にして鎌倉近郷へ移住し、庚申塔の制作を始めた。これから庚申塔の仕事が増えそうだという情報を石材輸送ルートから得ていたのであろう。 予想通りこの年は庚申塔の注文が多く七月から十二月の半年の間に鎌倉、葉山、横浜で五基の庚申塔を製作する。新事業の滑り出しは順調である。(湯河原の一体はパンツをはいた夜叉型、鎌倉周辺のものは明王型であるがいずれも四手で持ち物は同じである。(儀軌の四手とは違う持ち物であることに注意)) 翌延宝九年になると前年の庚申年の反動で注文が全く来なくなる。仕事が来なければどこまでも探しに出るのが職人の常であり、石工は三浦半島まで足を延ばし和田の里で六手が放射状に伸びた変形六手を製作した。 これと全く同じ六手変形が翌天和二年に横浜市港南区に作られた。(天和二年のものはずっと屋内にあったらしく保存状態が非常によい。三猿の背景が梨地状に加工されており、湯河原のものと同じテクニックである。)★ |

|||||||

| ★やがて事業は軌道に乗り、仕事量も安定し、青面金剛の様式は六手合掌型に落ち着く。テリトリーは鎌倉葉山逗子藤沢と横浜の戸塚区、港南区、金沢区で、二三の例外を除いて鎌倉を中心とした半径5kmの円内である。 元禄十三年頃、石工の身の上に何かトラブルが起きたらしく、八年間もの間、青面金剛の空白期間がある。しかし二体ほど片手サルの地蔵庚申が作られており不在だったわけではないのが不思議である。 トラブルの原因かも知れない不思議な庚申塔が鎌倉市山崎にある。本物の片手サルに隣り合わせて片手サルの偽物が置かれているが、不思議なことに本物の片手サルはサルと鶏を残して碑面が削り取られ、別な石工の手で日月と年号が再刻されている。故意に碑面が破壊されたため、仕方なしに最小限の手直しをしたという印象である。 八年後復帰した石工は今まで通り精力的に青面金剛の製作を続けるが、正徳4年(1714)を最後に急に作品が止まる。多分病気に倒れたものと思われる。 3年後の享保2年(1717)に再起第一作を試みるが、病気の後遺症のためか出来が悪く二度と仕事をしない。享保9年(1724)死期を悟った石工は自分自身の極楽往生の願いを込めて最後の阿弥陀庚申を作るが、腕が利かないのか粗雑な出来である。 (本人の故郷湯河原と活動の中心鎌倉のちょうど中間点に当たる二宮の宝蔵寺の享保十二年(1727)の片手サル青面金剛は本物とまったく同じ原図であるにもかかわらず作風の異なる別な石工の作品である。この時期には二宮周辺にはまだ青面金剛はほとんど存在しない。友人の石工が本人の供養の目的で特別に作ったものだろうか。) 様式の変化 延宝八年はこの地方でも六手合掌標準型が確定し始めた時期であるが、この石工はまだ四手像について持ち物を模索している。 その後六手を放射状に伸ばした六手変形二基を経て合掌標準型に落ち着くが、元禄六年には輪を金剛鈷に変えることを試みている。剣人型の青面金剛を生涯一体も作っていないが、貞享元年(1684)の一体は摩滅で分かりにくいがショケラと蛇を持っているようにも見える。青面金剛の姿について研究を怠らないことが窺われる。 |

|||||||

|

|||||||