| D論 「江漢本人」の証明 目次へ | |

| 「江漢本人」の証明 (1) ★以下「証明として十分」であることを確認してください。 | |

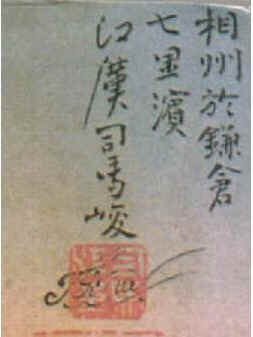

| 晩年に近い1812年、江漢は、京都に六ヶ月以上滞在していたが、江戸表の親戚(娘)から「変事」の知らせを受けて、11月21日京都発で江戸へ戻る。 この京都からの帰りの旅について、山嶺主馬あて1813年6月付江漢書簡には,次のように書かれている。 去冬帰りに富士山よく見候て、誠に一点の雲もなく、全体をよく見候,駿府を出てより終始見え申候、是を写し申候。 この度「和蘭奇巧」の書を京都三条通りの小路西に入、吉田新兵衛板元にて出来申し候、その中へ日本勝景色富士皆蘭法の写真の法にて描き申し候、日本始まりて無き画法なり。 この記事は、明らかに江漢53次画帖と関連している。 |

|

| 証明のポイント(書簡との一致) ○証明1 「一点の雲もない初冬の富士」を写した ○証明2 「蘭法 写真の法(日本初の画法)」にて描いた |

|

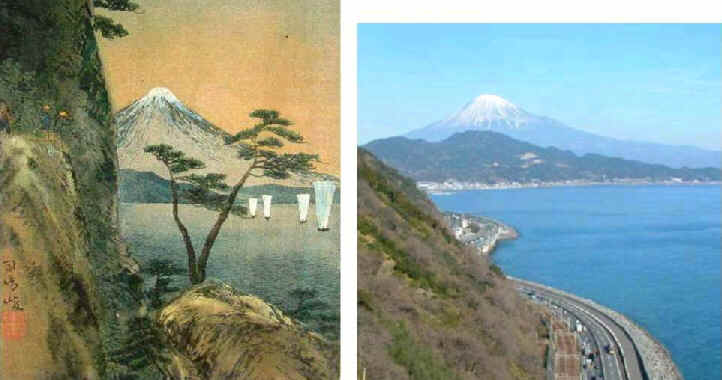

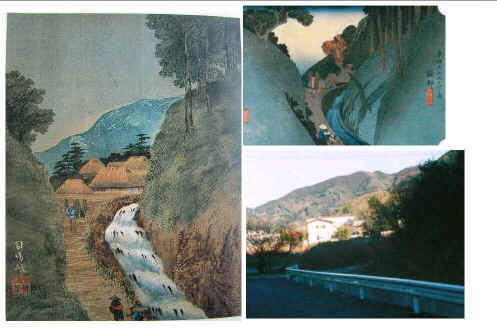

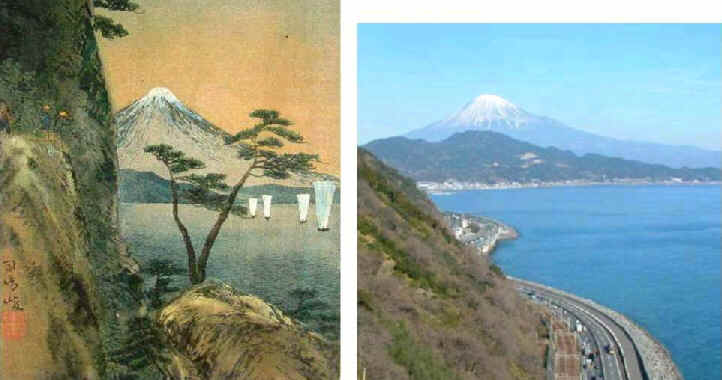

| 証明1 江漢画帖「由比」サッタ峠の富士 写真は、1/15日撮影の初冬の富士。江漢図の富士は、写真と積雪、雪渓、光と陰が一致しており、 ①サッタ峠から、②初冬の ③雲一つない快晴の日に写生したものである。 (すなわち、場所、季節、天候が書簡と一致) 江漢は11月21日に京都発、(途中道草を食いながら、絵を描く場所を探しながら旅し)、年内に江戸に帰着。 |

|

|

|

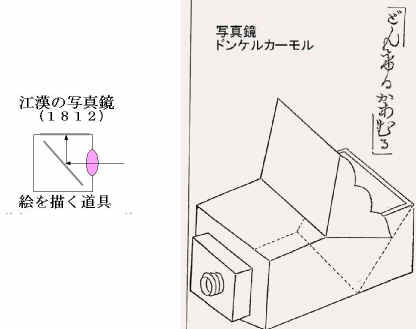

| 証明2 江漢画帖が写真鏡を使って描かれている証明 江漢書簡の「蘭法の写真の法」とは「写真鏡を使って描いた」という意味である。 |

|

| 写真鏡の説明(図) 絵を描く道具 オランダ語で「ドンケルカーモル」 江漢は以前からドンケルカーモルに関心があり、是非入手して使ってみたいと言っていた。(西洋画論、1811年友人あて書簡・・・この時点ではまだ入手出来ていない。) 江漢は1812年、ようやく京都で入手(職人に作らせた?)し、京都からの帰路初めて使ったものと思われる。 (江漢画帖「京都」の京都御所も写真鏡で描いた正確な写生。) |

|

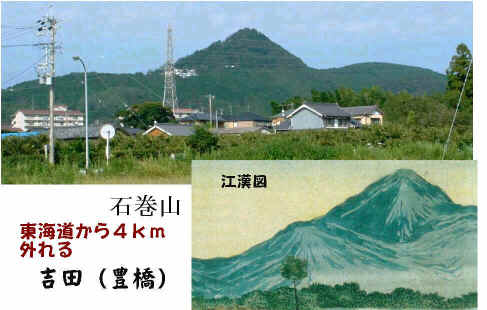

| 写真鏡で描いた絵の特長 1)山の形が正確 2)遠近法が正確

1) 正確な山の形 |

|

|

|

| ★江漢図が写真鏡で正確に描かれていたからこそ、あとになってカシミール図や現地風景とつきあわせることで、「写生場所」の特定が出来た。 昔の「写真鏡」、現在の「カシミール3D」という二つの道具の偶然の出会いのお陰で、「蒲原」をはじめとした各地の「現地特定」が奇跡的に成功したのである。 |

|

| 2) 正確な遠近法 ①曲がった家並みの遠近法 ②超広角画法 | |

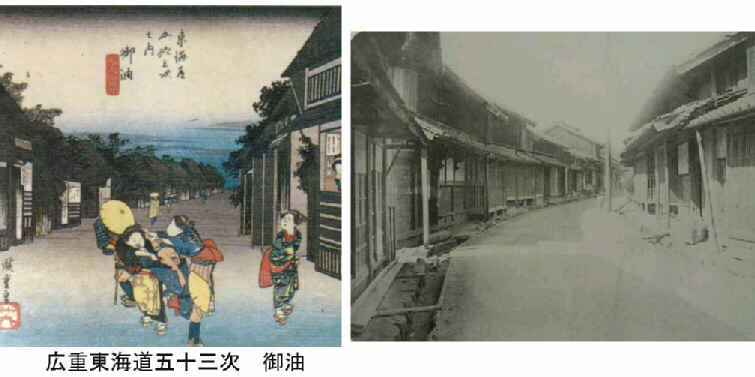

| ①広重図、江漢図「御油」 江戸時代にも遠近法があったが、直線の町並みや建物までが当時の限界だった。 ところが広重「御油」では、カーブした町並みの遠近法がうまく表現されている。このような遠近法は江戸時代にはなかったし、広重の生涯のその後の全作品を見ても直線の町並みだけしか描いてない。広重はどうやってこの「御油」の絵を描いたのか? 答えは簡単で、写真鏡で描いた江漢五十三次「御油」を広重がコピーしたのである。 |

|

|

|

| ②江漢図「由井」 江漢「由比」には、足下に「下の道」と波打ち際が描かれ、超広角視野の画面が歪みなく正確に描かれている。遠近法で描いたのであれば、我々の知らない素晴らしい画法である。 「江漢がオランダ式遠近法を独学でマスターしていた」という説もあるが、このような広角画面に対応したオランダ式遠近法は多分存在しない。 (当時のオランダの風景画にも多分実例がない。) 写真鏡を使えば話は簡単で、写真鏡に写った風景をそのままトレースするだけである。 |

|

|

|

| 以上で、1813年6月江漢書簡の記事は、江漢五十三次画帖を示すものであることが証明され、「江漢画帖は江漢本人の作品」であることが証明された。 ただし、写真鏡スケッチは、1812年暮の京都からの帰路に取材したものであるが、五十三次画帖として描かれたのは、翌1813年8月~12月、江漢が鎌倉に在住した時である。 |

|