| 原文資料: 江漢の持論(西洋画論、風景画論、富士論) 江漢は以前から、西洋画は「写真=真を写す」が目的であること、そのための道具として西洋には「写真鏡」があることを繰り返し論じている。 |

| 江漢「和蘭通舶」 西洋画論 1805 ・・・画法は支那日本の方と異にして、容易に作ることあたわず、故知ごとくその真を模し、筆法筆勢にかかわらず、濃淡をもって凸凹遠近をなしものなり。絵を作るの器あり、名を写真鏡という.和蘭これをドンケルカーモルと呼ぶ。・・彼の国の書籍は絵をもって説くもの多し。支那日本のごとく、酒辺の一興をなし、戯技翫弄のものにあらず、実用の技にして治術の具なり・・・ |

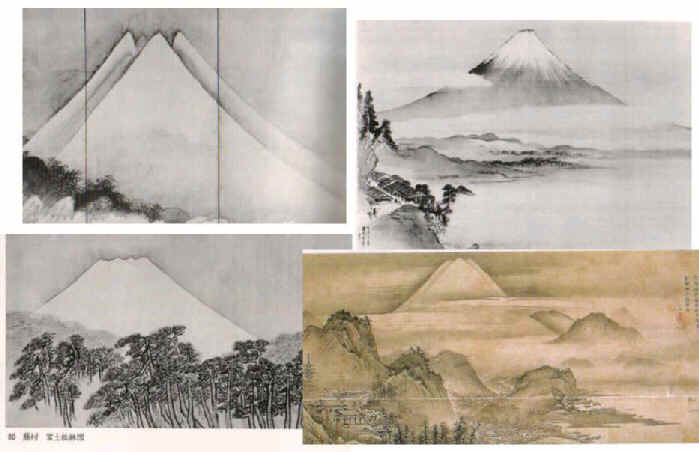

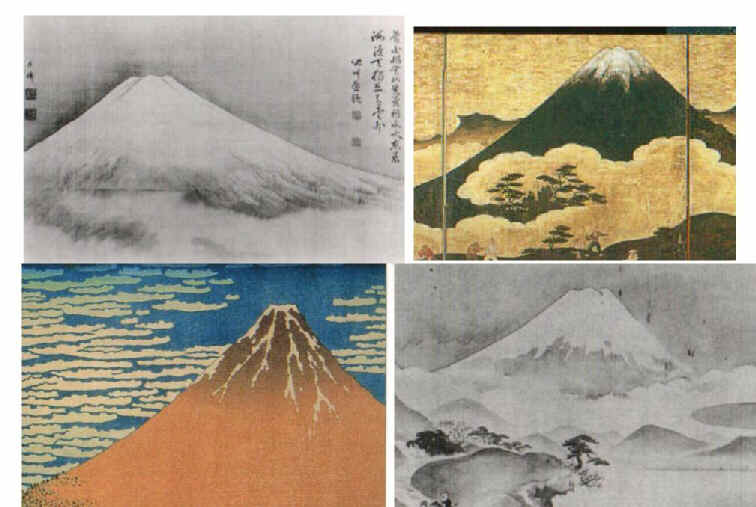

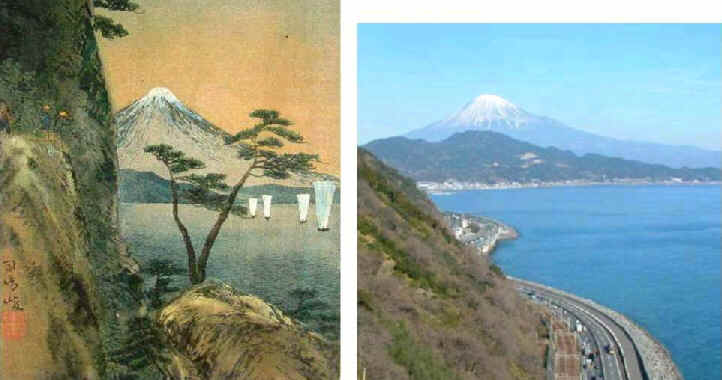

| 江漢「春波楼筆記」 富士山論、風景画論 1811 ○吾国にて奇妙なるは、富士山なり。これは冷際の中、少しく入りて四時、雪,嶺に絶えずして、夏は雪頂きにのみ残りて、眺め薄し、初冬始めて雪の降りたる景、まことに奇観とす、・・それ故、予もこの山を模写し、その数多し。 ○吾国画家あり。土佐家、狩野家、近来唐画家(南画)あり。この冨士を写すことを知らず。探幽(狩野探幽)冨士の絵多し、少しも冨士に似ず、ただ筆意勢を以てするのみ。 ○画の妙とする処は、見ざるものを直に見る事にて、画はそのものを真に写さざれば,画の妙用とする処なし。 |

| 江漢の富士論/西洋画論を体現化したのが、写真鏡を使った江漢画帖「由井」の富士である。 |

|