1998/05/03 -

2017/11/23

子供の頃は父の仕事の関係で引っ越しすることが多かった。横浜と東京を転々としていただけだったが、中学校に入るまでに8回引っ越した。小学校は3度変わった。ひとところに長く住めば記憶の中で少しずつ書き換わっていくはずの町も人も、引っ越しすればシャッターを切ったかのように焼け付けられる。

自分の記憶がどれだけ確かなものか、あるいは不確かなものか、試してみたいと思う。求めたいことは自分の確かさで、記録的確かさではない。しかし記憶の手がかりは求めようとするだろうし、自分の記憶が確かかどうかも確認したくなるだろう。それをあえて抑えようとまでは考えていない。

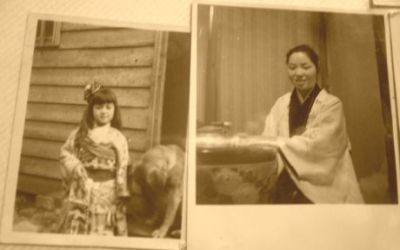

即座に個人の特定に結びつく情報を明らかにするつもりはない。そのため写真や図版は載せるが、特に説明は付けない。

生まれた時は磯子の父の実家に住んでいた。1962年のことだ。国道沿いで、斜向いに浜マーケットの入口が見える。根岸線はまだ根岸駅までしか開通しておらず、国道をチンチン電車が往来する音と振動はよく覚えている。裏側は100メートルも行けば海だった。どんどん埋め立てが進んでいき、国鉄の高架線が延びていく光景を母の背中で見ていたと思う。磯子駅が開業するのはもう少し後、そこから上星川へと引っ越した年のことになる。

実家前の歩道にはアーケード屋根があり、すぐ目の前がバス停だった。間口の左側は薬屋に貸しており、右の4枚のガラス引戸が玄関だ。右側の2枚は鍵が閉まっているので、いつも一番左の引戸を開けて入る。横2畳の広い沓脱ぎのある玄関ホールは8畳ある。左側の壁一面には大きな靴箱をしつらえ大小20ほどの扉がついていた。そのまま奥に進めば正面に本宅へと通じるドアがあり、右には側面が和箪笥になった階段が2階へと続く。2階は貸間になっている。建坪40坪で、裏庭付きだった。

その薬屋の薬剤師が、偶然にも母の祖父母の薬屋で働いていた薬剤師だったという。

薬屋に貸す前は中華料理屋を営んでいたため、1階奥に厨房があり、便所も大小6つある。貸間にはほんの少し前まで芸者や芸姑が暮らしていた。家の裏あたりから区役所のほうの海辺にかけて花街があった。屏風ヶ浦の終わりが磯子海水浴場の砂浜だった。

私が生まれた頃にはまだ砂浜があって、家からビーチサンダルで行って潮干狩りをしていたそうだ。潮干狩りには何度か行った記憶はあるものの、それが磯子の海かどうかまでは思い出せない。何しろ2歳までしか過ごしていない。

母によれば、私が泣きやまないと父が怒るので、海辺までよくおぶって行ったそうだ。まだまっさらな埋立地と遠くに見える根岸線の橋脚は覚えている。

「一緒に死んじゃおうか。」

私は逆子で生まれ、首にこぶがついていたようだ。そのままでは首が曲がってしまうと言われて、母は毎日欠かさず私を背負って鍼灸マッサージ医院に通っていた。それがどこだったのか、細道の曲がり角に建つ2階建てのコンクリートの建物だけは憶えている。

父は子供の面倒はみなかったと言う。ただよく遊んでくれた記憶もあり、子供には優しかったのだとも言う。両方とも本当のことで、つまりは気分次第だったのだろう。

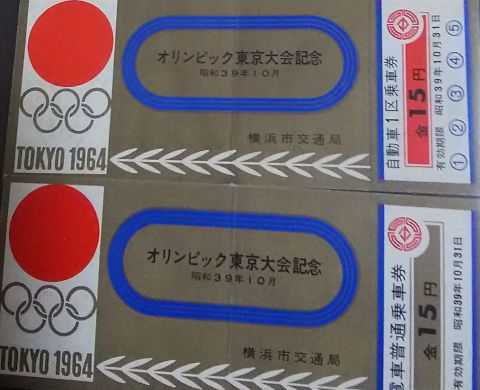

東京オリンピックの時には2階の部屋から祖母に抱かれて聖火ランナーが通るのを見ていたぼんやりとした記憶がある。祖母のその部屋は階段を昇ってすぐ脇の4畳半くらいの部屋で、よく上がり込んでいた。国道沿いの窓は上下回転式の小さなもので、アーケードの屋根の上と国道と向かいの家並が見えた。たくさんの人が通り過ぎていったが、どれが聖火ランナーなのかは分からなかった。見えなかったのかもしれない。

貸間には2〜3家族いただろうか。廊下に向けても窓があり、カーテンがかかっていなければ空き部屋ということだった。手前の4畳半2つは祖母と従姉妹が使い、一番広い部屋に私たち家族が住み、やがて妹が生まれた。

1965年頃から69年の夏まで住んだ上星川町は、母の実家があり、母の姉たちの多くが住んでいるところでもあった。その4年と少しの間に上星川町内だけで3度引越した。最初は実家に住み、次に庭付きバラック、さらに2階建アパートの1室、そこから日本家屋の一軒家に引っ越した。祖父母の家はあまりにも入り浸っていたために、住んでいた記憶なのか遊びに行った記憶なのか区別がつかない。3度の引っ越しがいつのタイミングかということになると推理に近い。

実家は平屋だったが、何家族も住んでいていつも賑やかだった。玄関は歩道から10メートルほどの私道の奥にある。最初は6LDKで、後に祖父母のために離れができたから7LDKだ。土地面積46坪とは母の記憶だ。建坪で25坪前後だっただろう。

8畳の洋間2つと3畳の和室、6畳の和室、居間はやはり洋間で4畳ほど、台所は板敷きで9畳程度あったと思う。離れの祖父母の部屋は4畳半の和室だった。

母の話では、もともと祖父母の家は杉山神社下の国道沿いにあり、薬屋をやっていた。店を畳んだ時に新しく土地を買い、元の家は長女夫婦に譲った。新しく建てた家は、次女夫婦の意向もあって前半分が洋風だった。

母は末っ子で、キャンプ内のPXで姉たちと一緒に賃仕事をしていたことがあると言っていた。掃除や雑用が主だったらしいが、ある時、食べ物などを持ち出そうとしたところを見つかって、みんなで逃げた。一番上の姉だけ逃げそこなって、キャンプ内の牢屋に入れられた。日本の警官が引き取りに来たのだが、その警官が長女の結婚相手になった。

次女は進駐軍の米兵と結婚し、その上星川の家で一人娘を生んだ。しかし、夫は当時アメリカから独立したばかりのフィリピンへ行ってしまい、帰ってこなかった。私は会ったことはない。制服制帽のアメリカ軍人の写真を見たことがあるだけだ。いくつもの勲章と立派な肩章が付いていた。士官クラス以上だろうが、聞いたはずのことは忘れてしまった。

本牧には長らく米軍キャンプがあった。根岸線の窓からは80年代ぐらいまで遠目にカマボコ型の施設が見えていた。車で通りかかると、フェンス越しに広々とした芝生に洋風住宅が立ち並んでいた。母が中の一軒を指差して、あの家の裏だと言い、父がハンドルを握りながら相槌を打っていたことを思い出す。私はその軍人の家のことだと思って聞いていたが、違うことを話していたのかもしれない。

上星川の家には、進駐軍仲間を呼んで8畳間でダンスパーティーをやったり、庭の芝生でバーベキューをしたりしたという。クリスマスには玄関ポーチにツリーを飾り、近所の子供達にペロペロキャンディを配ったそうだ。

その娘、つまりは15歳年上の従姉妹は綺麗な人で、引っ越した当時はよく遊んでもらった。顔も名前も外人なのに英語はまったく喋れない。どんな想いで育ってきたのか考えた覚えがあるから、何か話してくれていたのかもしれない。写真を見せてくれたのも彼女だったかもしれないが、何も憶えていない。ともかくみんなには好かれていた。私も好きだった。

歌手のアン・ルイスも似たような生い立ちの本牧育ちだが、父親は日本に残った。母親の方が渡米するケースの方がはるかに多かっただろうが、離婚という選択肢もあったのだ。

いつ離婚が成立したかも知らない。ともかくつながりはずっとあって、アメリカンサイズの缶詰や瓶詰、調味料、菓子類があった。大きなガラスビン入りのマヨネーズは本当に美味しかったので、今でも探してみるもののなかなか見かけない。デルモンテのトマトジュースも46オンス缶だったと思う。それでトマトジュースが好きになった。チェリーの瓶詰め、ジェリービーンズ、キスチョコ、ハーシーココアのでかい缶…。買ってくる様子はなかった。送ってくるのか貰ってくるのか知らないが、とにかく色々たくさんあった。

当時アメリカの食べ物は珍しかったはずで、今でも普通のスーパーでは手に入らない。ソニープラザ(プラザ)、明治屋、ヴィレッジバンガードなどにおいてある洋物は、私にとっては駄菓子同様に古めかしく懐かしいものに見える。それは上星川の思い出があるからだ。

私の家はずっと中流以下の暮らしで、引越し先はどこも借家で自分の家というものは持ったことがない。寿司屋や焼肉屋、高級レストランに行くような贅沢もほとんどできなかった。ただ、その頃は貧乏人ばっかりだったので、そんなに気にしたことはない。

母の実家は駐留軍とのつながりがあり、父の実家は中華街とのつながりがあり、食に絡んだ仕事や付き合いも多かった関係で、食べ物に困ったことはあまりない。

中華街は、その頃はまだ南京町とも呼んでいた。親戚の家や店が集まっていて、家族で通りかかると厨房から手を振ってくる店もあった。今は完全に観光地化してしまっているが、その頃はまだ民家もたくさんあり、本屋や日用品の店もあって、華僑が生活する街だった。

親類は横浜のあちこちに住み、親に連れられてよく訪ねて行った。山下町、石川町、高島町、桜木町、磯子、上星川、瀬谷…。親類が多かったために結婚式やら葬式やらも多かった。そのたびに大飯店と名がつく店やホテルで高級料理を食べさせられた。食事のマナーには一時は気に病みながら食べていたが、結局、好きなように美味しく食べるのが一番だと教えてくれた親戚のおじさんがいた。子どもながら大賛成だった。あれは誰だったのだろう。サングラスをかけた森山周一郎のような、いや、ポルコ・ロッソみたいな人だった。

中華は子どもの頃にあまりに食べさせられたせいで、と自分では思っているが、逆に好きではなくなった。

実家は高い板塀に囲まれていた。門の木戸を開けると2メートルほど隔てた正面が玄関だった。玄関は建物の正面右側にあるが、玄関脇から板塀に沿って半畳幅の狭く長い通路を回って行けば裏庭から勝手口に出る。玄関は木製ポーチで70〜80センチほど高くなっていた。それを3段の階段で昇る。1畳ほどのポーチデッキには屋根があり、その支柱に掴まるようにして、みんな昇った。ポーチは腰の高さほどの木製フェンスで囲われ、床も木製だった。両開きの玄関を開けると2畳ほどの板の間が段差もなく続いている。沓脱ぎはどこにもない。正面が壁なので左の3畳の和室に入るしかないが、やはり段差が無い。どこで靴を脱いだらいいか分からない造りだったが、下駄箱は板の間に大きなものがあった。

窓だけは洋風の3畳間を横切るとドアがある。そこが伯母の寝室で、8畳ほどの洋間だった。そこに入った記憶はほとんどない。

3畳間の右手、つまりは障子を隔てて奥へ進むと6畳の和室がある。左奥にあるドアは、もう一つの8畳洋間に続き、6畳を横切って障子を開ければ、4畳ほどの横に長い廊下のような板の間だった。

板の間の右奥には便所の入口があり、正面の障子を開ければ台所だった。その板の間の左奥にはテレビがあって、居間として使っていた。

2つめの8畳間が私たち家族の部屋だったらしい。らしいというのは、その部屋の光景が頭の中にないからだ。ほとんど部屋にいなかったのかも知れない。

普通は正面玄関からは入らない。右側の板塀と家の隙間を抜けて裏の勝手口から入った。

裏庭にはバラックの風呂場と祖父母の離れがあった。風呂場への動線に祖父が簀の子を敷いたものの外であることに変わりはなく、みんな下駄や突っ掛けを履いて風呂場に行った。中に着替えの場所はない。男は裸でもよかったが、女は一枚羽織るかタオルで身体を巻いていった。

五右衛門風呂だったから、2〜3歳の子供では板はなかなか沈まない。風呂の縁を掴んでバランスを取りながら全体重をかけていく。失敗すると板が中で回ってしまう。うっかりすれば足が底に着く。すぐには火傷しないが、飛び上がる。底まで板を沈めたとしても、重心を気をつけていないと板は浮き上がろうとする。

離れは一間で、ガラス戸を開けるとほんの小さな沓脱ぎがあり、小さな台所も付いていた。押入や便所もあったから建坪としては6畳はあっただろう。仏壇と戦病死した伯父の軍服姿の写真と表彰状、ツバキの浮き彫りのある大きな火鉢が置いてあった。いちばん多く上がり込んでいた部屋だと思う。

祖母に見せてもらったものでよく覚えているのは古銭だ。縄を通した寛永通宝や天保通貨の束、文久永寶、他にもいろいろあった。祖母は確か慶応生まれだから持っていても不思議はない。

台所は10畳ほどの板の間で、黒く分厚い板の一部は外せるようになっていた。ぬか漬けの樽や梅干しの瓶、上から見ただけでは何やら分からないダンボールや木箱が置いてあった。床下収納ではない。下は土だった。よく潜り込んでは遊んでいた。背を屈めれば歩き回れたのだから80センチ以上の高さはあったと思う。壁際のところどころに四角い通気口が開いて鉄格子がはまっていた。柱が何本もあり、通れないところもあり、ちょっとした迷路遊びだった。

正面玄関への路地は3メートルほど幅があって駐車場として使っていたが、何と言っても目立つのは、路地の中央右寄りに手押しポンプのついた井戸があったことだ。既に台所に蛇口はあり、本来の役目は終えていたが、夏でも冷たいからスイカやキュウリを冷やしたりしていた。井戸からビール瓶やジュースの詰まったケースを父と叔父が引っ張り上げる光景も覚えている。子供の水遊びにはかっこうのもので、妹や友達とは水鉄砲でよく遊んだ。

あれは何の集まりだったろうか、父と母の親戚が大勢6畳間に集まっていた。あん肝とかふぐ刺しとか、変わったものを食べさせられた。ともかく色んな人が大勢訪ねてきたものだ。

正月は毎年親類や近所の人が集まって餅つきをした。あんころ餅や安倍川餅、きなこに大根おろし、納豆もあった。何種類もの餅が大きな台に並べられ、板塀の木戸が開放され、神社の境内まで人があふれた。

神社の境内には高く太い杉の木が1本あった。お社と社務所、手水舎のほかに舞殿もあり、祭となれば夜店が国道の方まで並んで賑やかだった。

神社にはシーソーや滑り台、ブランコ、鉄棒があって、子どもたちの溜まり場だった。石段下にはよく紙芝居屋が来ていたた。拍子木の音でも子どもたちは集まってくるが、だいたい誰かが「紙芝居屋が来るぞ」と先触れに走ってくる。その時々によってソースせんべいに梅ジャム、あんずと水飴、駄菓子が多かったが、型抜きや妖怪けむりや竹とんぼなど玩具も売っていた。ひとつ10円かせいぜい50円ぐらいのものだったと思う。何も買わなくても紙芝居は始まる。みんな石段に座って黄金バットや月光仮面の話に聞き入った。

行動範囲には駄菓子屋が3軒あった。一番安いものは小さなラムネの包みで1つ50銭だった。さすがに50銭硬貨はないから1円で2つ買うことになる。10円か20円貰って買いに行くのが普通だったから、100円も貰った日には金持ち気分だった。

今では駄菓子も相当高くなった。懐かしくて買うこともあるが、あの頃のワクワク感はもちろん無い。バラエティと廉価ということでは、現代に例えれば100円ショップを物色している時の感覚に近いかもしれない。それに毎回アタリやハズレのクジでも付いていれば、もう少し近くなるだろうか。

今では駄菓子も相当高くなった。懐かしくて買うこともあるが、あの頃のワクワク感はもちろん無い。バラエティと廉価ということでは、現代に例えれば100円ショップを物色している時の感覚に近いかもしれない。それに毎回アタリやハズレのクジでも付いていれば、もう少し近くなるだろうか。

駄菓子屋はただの店ではない。ゲームができる遊び場であり、お菓子やジュースで一息つく場所であり、待ち合わせや情報交換の場所でもあり、出会いの場であり、店との駆け引きや年上や年下との付き合い方を覚えていく場でもあった。小遣いを分け合ったり、出し合って何か買ったり、おごったりおごられたり、いいヤツもいれば悪いヤツもいる。要するに子どもの社交場であり、社会への窓口でもあった。

駄菓子屋の主は普段の子どもをよく知っている。それは親や先生の前では見せない姿だ。母はよく駄菓子屋の女主人と話をしていた。他の親も同じようなものだろう。大人もまた氷菓子や清涼飲料水で一息ついた。電話がない時代、子供の行方を探す情報源もそこに集まっていた。つまりは、子どもにとっても大人にとっても大事な場だったはずだ。

子どもには家庭と学校や幼稚園のほかに地域との交流の場があり、駄菓子屋はその主要拠点の一つだった。駄菓子屋の衰退原因は、食生活や金銭的価値観の変化とか、子どもの減少とか色々言われている。それもそうだとは思うが、何よりもまず地域社会の在り方が変わっていく中で成り立たなくなっていったのだと思う。

コミュニケーション手段や交通機関の発達、安全性やセキュリティの追求、都市化などは自然環境を破壊し、地域社会の閉鎖を促した。代わりに何があるのだろうか。

『ジャングル大帝レオ』がカラー放送で始まるというので、神社下の叔母の家にみんなで観に行ったことがある。19型の家具調テレビが居間に置いてあった。10人以上はいただろうか。プードルを飼っている大きな家で、伯父さんも息子も伊勢佐木警察署に勤めていた。居間の隣、玄関に隣接する応接間はソファーが並び、真ん中のテーブルには白い石を敷きつめた大きな灰皿があった。いわゆるお金持ちの家だ。昔はそこが実家だったのだ。

『ジャングル大帝レオ』の初回放送は1965年10月6日である。『ビッグX』、『オバケのQ太郎』第1作、『宇宙エース』など大抵の主題歌ぐらいは思い出せるから2歳ぐらいから物心がついていたことになる。ただ、その時にどこに住んでいたのかが思い出せない。おそらくはバラックだろうと思う。

『ジャングル大帝レオ』の初回放送は1965年10月6日である。『ビッグX』、『オバケのQ太郎』第1作、『宇宙エース』など大抵の主題歌ぐらいは思い出せるから2歳ぐらいから物心がついていたことになる。ただ、その時にどこに住んでいたのかが思い出せない。おそらくはバラックだろうと思う。

バラックと書いたが、便宜上バラックと書いている。外壁はトタンで覆われていたが、瓦葺屋根の家だった。

東光寺への分かれ道を通り過ぎてそのまま行くと、左手に竹藪の竹垣が続き、初めの路地を右に入る。ドブ川の板を踏み越して、砂利道を少し上る。すぐ両側に大きな庭の一軒家があり、さらに左側にバラックが3軒続く。一番奥が我が家だった。その先は右側に点々と4軒ほど家があったが、あとは畑か空地で、道の先に小山が見えた。その手前は赤土が剥き出しの空地で、段々畑のような下り斜面だった。最初の平らなところにブランコと鉄棒があった。

公園というよりは工事を途中で放り投げた空地だった。斜面を利用してトタンや板切れを尻に敷いて滑り降りて遊んでいた。日が暮れると人家の灯りと月明かりだけで、ブランコから見上げる位置の電柱に裸電球が1つだけあった。妹とよくそこで遊んでいて母が迎えに来た記憶はもう少し後のことだろう。

バラックの中は台所と六畳と四畳半で、まったく同じ造りの3軒が並んでいた。低い木柵に囲まれた庭で洗濯物を干している母がいて、すぐ前の道端で隣の子といつも遊んでいた。前の家は庭木や竹は伸び放題で、風の強い日には遠くからザワザワと音が近づいてきて、玄関のガラス戸や窓がガタガタ鳴った。

母が湯を沸かして、それを何度も風呂場に運び込んでいたことを覚えているが、それがこのバラックだったと思う。間取りはほとんど憶えていない。風呂場から台所が見えたことと、風呂場から見て台所の左に窓があったこと、玄関が左側にあったこと、正面から見た光景。それぐらいしか浮かんでこない。押入があったかどうかも憶えていないから、ほとんど想像に近い。せいぜい数ヶ月しか住んでいなかったのだと思う。

壁面は四角いタイル貼りで、風呂の中も床も石を敷き詰めたような意匠のタイルが貼られていた。床の一部には大穴が空いていて、そこから水も流れるが、床下から吹き上げる隙間風も冷たかった。そもそもすぐ冷めてしまうので、入っている最中にも湯を足していた覚えはある。家の裏側に煙突付の釜があったような気がするから、おそらくはプロパンのガス釜だったと思う。それが壊れていたのか、あるいは台所で湯を沸かした方が早かったのか、まったく記憶にない。

それにしても何で3軒も家を移ったのか。母によれば、父が近所の人とうまくいかなかったからだと言う。そんなことは全然気づかなかった。ともかく、実家とバラックは合わせて1年もいたかどうかというところだ。1966年にはアパートに引っ越し、そこには1年以上はいた。

それにしても何で3軒も家を移ったのか。母によれば、父が近所の人とうまくいかなかったからだと言う。そんなことは全然気づかなかった。ともかく、実家とバラックは合わせて1年もいたかどうかというところだ。1966年にはアパートに引っ越し、そこには1年以上はいた。

そのアパートは多少修繕はしたものの、ブロック塀はそっくりそのまま2009年までは同じ場所に建っていた。

(C)2017 Google

(C)2017 Google

その階段脇のブロック塀に、アメリカシロヒトリの幼虫がびっしり湧いて大騒ぎになったことはよく覚えている。確か8月頃で、引っ越してそれほど経っていなかったと思う。朝早く父が見つけて、起こされて見に行った。ブロック塀の日陰のところが真っ白い細かい網のようなものでびっしり覆われて、その中に真っ黒な体に真っ白な毛が生えた幼虫が数え切れないほどうごめいていた。その当時、アメリカシロヒトリの大発生はニュースになっていたから、これが本物かと思った。消防車が来たから駆除していたのも消防団の人たちだと思う。作業がすっかり終わるまで近所の人たちと遠巻きに見物していた。

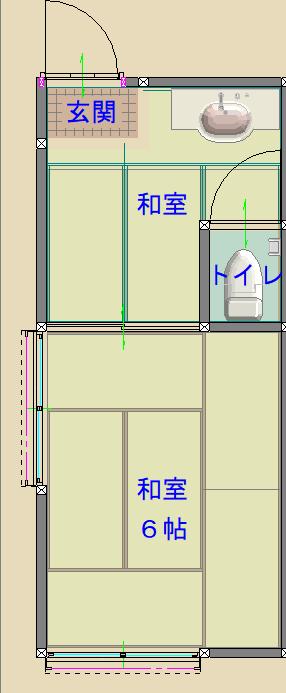

そのアパートは元いたバラックから何分も離れていなかった。2階建の1階の奥の部屋だ。玄関を開けるとすぐ台所で、中央にトイレ、奥に6畳間があった。実家の風呂を借りたり駅前の銭湯まで行っていた覚えはあるが、このアパートが出発点だったかどうかまでは憶えていない。

当時の標準的なアパートで各戸風呂付きというのはなかったと思う。かなり大きな家でも風呂が無くて当たり前だった。

母によれば、上星川浴場ができる前は東光寺や知り合いの家に風呂を借りに行っていたそうで、近所も同じようなものだっただろう。私の記憶としても、夏なら行水で済ませていたようなこともあったし、水遊びのついでに石鹸で頭を洗われてホースで流されていた記憶もある。

妹の乳母車は大きなもので、テーブルの上に乗ったり、後ろのステップに足を引っ掛けて便乗していた。スチールパイプ製の頑丈な乳母車だった。

妹は部屋の前で乳母車に乗せられる。私はアパート前の道まで出たところで便乗する。押しているのは隣のおばさんか母で、がたがたの道や坂では降りたし、自分で押したりもした。駅に近づくと恥ずかしくなって歩いた。

足こぎ式のペダルカーはおそらくこの頃に買ってもらった。やはりアパート前の道での記憶だ。妹や近所の子たちに混じって三輪車とも競争していた。

アパート前の畑を挟んだ向かい側によろず屋があり、そこは駄菓子やアイスも売っていた。ホームランバーやぶどうの房型に入ったアイスキャンデー、メロンボールシャーベットなどはよく食べた。お菓子とソノシートがついた『マッハGo!Go!Go!』のセットを買ってもらったこともある。確かカバヤの商品だった。

『光速エスパー』を見ていたのもこのアパートで、番組が始まったので、隣のおばさんのところにいる妹を呼びに行った記憶もある。とすれば1967年の夏まではこのアパートにいたことになる。

父はタクシー会社の3交代だから、一日寝ていたり、いなかったりもした。母はその頃、伯母と二人で氷川丸のレストランでウエイトレスをやっていて、真夜中まで帰ってこない日もあった。隣の部屋のおばさんに妹ともどもよく面倒をみてもらっていたが、留守番は一人で平気だった。テレビを見たり、玩具で一人遊びして夜を過ごしていた。

真夜中に鍵を開ける音で目覚めて、ただいまという声を聞くこともあったし、気づかない日もあった。朝起きると枕元に玩具の包みが置いてあったこともある。ボーリングゲームを買って帰ってきた夜のことはよく覚えている。明日にしなさいと言われても、見るだけだからと箱を開けた。

幼稚園にはその頃から通っていて、プロテスタント系だったから礼拝があった。入園時の礼拝は泣きやまずに参加しなかった。他にも何人か同じような子がいて、順繰りに先生があやすように礼拝堂に連れて行った。よく覚えているが、礼拝堂の舞台脇に続く小部屋だった。母親が戸口で心配そうに見ており、最後の一人になっても家に帰りたいと泣いていた。

講堂では聖書の一節を復唱し、賛美歌を歌う。賛美歌は合唱もしたし、卒園の時にはドイツ語で第九を覚えた。賛美歌は何回か練習することもあったが、毎週礼拝で歌うものだからそのうち覚えてしまう。

カタカナ、ひらがな、ABCも習った。年少はみずぐみ、しろぐみだったが、年長ではG組になった。どの教室にもオルガンが置いてあって、どの先生もオルガンが弾けた。童謡も歌ったが、賛美歌が好きだった。「星の世界」「もろびとこぞりて」「主我を愛す」「きよしこのよる」「荒野の果てに」「もみの木」ほかにもたくさん意味も分からず歌っていた。

本館、2号館、礼拝堂、巨大な遊具施設、前庭、中庭、2号館の庭に裏山まである大きな幼稚園で、迷路のような構造は今でも時々夢に見ることがある。

お昼はたいていお弁当を持ってきたが、給食券もあって、それを先生に渡しておくとパンと牛乳とおかずが出る。特にスパゲッティパンが美味しくて、それを食べたくて給食にしてもらっていたこともある。

これはほとんど忘れかけていたことだが、2歳下の妹が父方の叔父夫婦に気に入られて、静岡の家に預けられていたことがある。2ヶ月と母は言うが、私の記憶ではそんな長い期間ではない。何度か行っては戻ってきていた。

叔父夫婦には子供ができなかったので、馴染めば養女にするつもりだったとは後から聞いた話だ。もしかするとそれとなく聞かされていたかも知れないが、分かりたくなかったのかも知れない。ただずっと遊びに行っていて、なかなか帰って来ないぐらいに思っていた。

いるはずの妹がいない場面はいくつも思い浮かぶ。たまに会った妹が母より自分について回ってくることが嬉しかったことも覚えている。上星川の大きな貸家に住んでいた頃のことだ。

妹が泣き止まなかったとか何とかで諦めて返しに来たが、母がおいでと言っても叔母の陰に隠れてなかなか来なかった。その光景は何となく覚えている。

上星川の貸家は2LDKの一戸建日本家屋だった。縁側があり、縁の下があり、ちゃんとした庭のある家に住むのは初めてだった。勝手口と手前右手の木の門から庭を回って入る玄関があり、広い庭には犬を飼っていた。

2畳ほどの玄関間があり、和室は10畳と6畳、台所も6畳あったと思う。中央の便所の前に1畳の廊下があって、10畳間にドアがあった。トイレは大便用と小便用に分かれていた。薪式の風呂場も大きく、親類がよく風呂を借りに来た。

風呂場は2層式で、小さい層は熱湯で手桶が入るぐらいの大きさだ。木の蓋がしてあって、煙突が真ん中から出て天井に近い壁から外に突き出していた。もちろん煙突に触ると火傷する。湯船がぬるいと蓋を開けて手桶で大きい層に湯を移す。身体を洗う時も煙突の方の湯を水で薄めて使っていたと思う。

瓦屋根があり、縁側があり、夜は南面と東面の雨戸を引く。縁側の隅には鳥箱を5つか6つ重ねて様々な鳥を飼っていた。大きな柿の木は秋には美味い実をつけ、裏山には桃の木も梅の木もあった。

裏山を削ったところに家は建っていて、玄関の右脇の崖は黒く固い岩がむき出しだった。崖は浴室の外壁とほとんど接していたが、そこに潜り込むと、崖と家の外壁囲まれた1メートル四方ほどの空間がある。奥の崖の中程から水が染み出していて、小さな穴がいくつも空いている。その中に小さなサワガニが棲んでいた。裏山から染み出した水は崖下に沿って流れ、玄関脇の崖のところに小さな池とも言えない水溜りを作っていた。

裏山と呼んでいたが、崖は3〜4メートル程度で、その上に30〜40メートル四方の荒地があっただけだ。縁側の正面は垂直ではなく急斜面だったから、草を掴みながら四つん這いで登れた。手前は原っぱで奥の方は雑木林だった。梅酒用の梅の実も採ったし、つくしのてんぷらはこの家で初めて食べた。

家の西側は坂道で木が階段のように組まれていた。坂の向かい側には小さな墓地があって、南側の窓からは身を乗り出さないと覗き込めないが、便所の窓からは直接見えた。墓石が10ぐらいはあっただろうか。土葬の墓だと母は気味悪がっていた。私はといえば、夏の夜は恐いと思うこともあったが、なにしろ毎日目にするし、妹とそこに入ったりもしていた。低いブロック塀に囲まれていたので、そこから落ちないように歩くのだ。

(C)2017 Google

(C)2017 Google

祖母は東光寺の広大な墓地の草むしりの仕事をしていて、内緒だと言ってお供え物の饅頭をくれたりもしていた。「悪くなるだけだからよ」と手渡された。友達と墓場を駆け回っているところを祖母に怒られたこともあったし、わかばを買ってきてくれと、ついでに小遣いを貰ったりもしていた。

後に小学校に1学期だけ通ったが、通学路は東光寺の墓地脇の小路だった。その時に墓地の真ん中の家の子と友達になって何度か遊びに行った。集団登校だったので行きは墓地の脇道をみんなで登って行ったが、帰りは墓地の真ん中を突っ切って近道して帰った。

近所の親戚もひんぱんに来たが、父もタクシー会社の同僚を10人ほども引き連れて、よくどんちゃん騒ぎしていた。母は家政婦のごとく使われたと憤慨していたが、私には優しかった。

10畳間の入口の鴨居に、額縁に入った駿河湾から望む富士の絵があった。父に肩車してもらうと目の前に見えた。その絵を見ながら「海」や「われは海の子」など一緒に童謡を歌った記憶もある。

父は釣りもやったし、素潜りのダイビングもやっていた。車のトランクにはいつも釣竿とクーラーボックスが入っていたし、勝手口の物干しにダイビングスーツを広げている光景もよく覚えている。一度、石鯛を銛の先につけたまま持って帰ったことがあった。銛もなかなか抜けなかったが、まな板に乗せても固い鱗に包丁の歯が立たず、しまいにはぶつ切りのようにしていた。

しかし、馬入川で溺れかけて救急車で運ばれて以来、ダイビングはきっぱりやめた。その話は耳にタコができるぐらい聞いたので書く気にもならない。

母が内職で和文タイプを使っていたことがある。これ以降、和文タイプライターを見た記憶はないから、学校や役所、企業でしか使っていなかったのだろうと思う。

台所の真ん中に置かれたそれは大きな機械だった。何千文字かが入った一文字一文字ばらばらの活字セット函は鉛の塊のように重い。それがいくつもあり、機械にセットしては文字を目で探し、上下左右にスライドする手動式つまみで活字を一本掴みだしては謄写版に打ち付けていく。無い漢字があると他の函を探し回る。小学校で配布する書類だったということで、タイプライターも借り物だった。原稿が出来上がるとインクを刷って何枚もガリ版を作っていた。

母はパートやら内職やら何かしらいつも働いていた。その頃、父はタクシー会社を辞め、静岡の叔父と一緒に東京に仕事に出ていた。向こうに泊まり込みが続いて、ほとんど家に帰って来なくなった。

横浜から東京へ母と二人で訪ねに行くこともあった。京浜東北から総武線への乗換えの秋葉原駅で、母は半分迷子のようになりながら階段を昇り降りした。何度目かで自分のほうが憶えて母の手を引いた。

庭で飼っていたのは柴犬の雑種だった。鎖を切っては何度も脱走し、何日かすると帰ってくる。いつ帰ってきてもいいように、母は毎朝残飯をアルミのボウルに入れていた。それを「コロちゃんごはん」と言って、ごはんにラーメンの汁とか味噌汁をかけたものをあげていた。

コロが桜木町の方まで行って戻ってくると聞いたのは、買い物から帰る途中、材木屋の前だった。母が昔の知己とばったり遭った。久しぶりから始まって、飼犬の話になった。伊勢佐木町の交差点で信号を守って道路を渡っているところを見たのだという。

元々父方の伯父が桜木町駅前の喫茶店から連れてきた犬だった。

その店には何度か連れられて行ったことがある。4階建のビルだったか、住み込みの従業員もいる大きな喫茶店だった。父も母も昔はその喫茶店で働いていて、そこで出会った。

やがて、その喫茶店にコロは返されることになった。鳥も解き放たれた。一羽ずつ語りかけては扉を開ける父を家族みんなで見ていた。