1998/05/03 -

2017/11/23

1971年4月から1975年8月までは横浜の六ツ川に住んだ。小学校3年生から中学1年生の春までの出来事だ。

六ツ川の町を横切る県道に切通しの跡が残る緩やかな坂道がある。武蔵国多々久郷引越村の「引越坂」は、地元ではもっぱらバス停のことを指し、地名としては残っていない。引越坂バス停は3箇所あって、一つは県道の引越坂、一つは県立こども医療センター行きの路線バスだけが通る枝道にある。さらにずっと後になって別の枝道にもできた。

東京から六ツ川に引っ越した時は、最初は釣堀屋をやっていた。すぐに藤沢にも店ができて、父も叔父もそちらにかかりきりになった。

きちんとした屋号はあったのだろうが「釣堀センター」としか覚えていない。自分ではただ釣堀とか金魚屋と言っていた。釣堀の建物は道路沿いだったが、4〜5メートルの高さのブロックの上だった。脇のかなりの急坂を10メートルほど登らなければならなかった。

急坂の上はどこまでが庭か分からないほど広かった。赤土を均して駐車場にしてあり、退けた土は小山のようで釣堀のプレハブの屋根を見下ろせた。その向こうはたっぷり原っぱが続き、50メートルほど先に裏の家々が見えた。

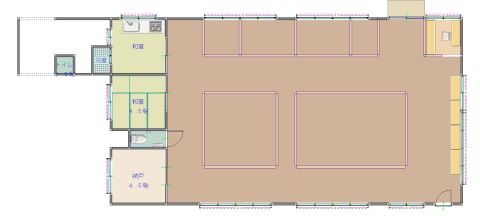

プレハブ式で建坪で50坪はあった。真ん中に巨大なプールが2つ設置されていて、中の金魚や鯉が見えないように墨汁のような液体を溶かし込んでいた。右側は5層ほど水槽が並んでいて、補充用のものや、売物の錦鯉、病気の魚、稚魚などに分かれていた。入口にはレジとカウンター、貸出用の釣具はもちろん、売物の釣具、金魚鉢や水槽、ポンプ、様々な観賞魚などがびっしり置かれていた。

金魚や鯉は平車のトラックで運んでくる。大きなビニール袋が何袋も積んであり、空気と水を詰めた袋の中に何十匹かずつ種類別に金魚が入っている。家の下のドブにはよく逃げ出した金魚が泳いでいた。

入口のすぐ右脇に販売用ジュースの上部が2枚のガラス戸になった冷蔵庫があった。そこにコカコーラやファンタ、コーラス、プラッシーなどを入れていた。当時のペプシやコカコーラは王冠の裏にめくるフタがついており、世界の国旗は集めていた。たまに10円とか50円と書かれてあれば、それは当たりでどこの店でも現金と引き替えてくれた。確か500円まであった。

同じ建屋の奥に3間あったが、左奥は店の倉庫、真ん中は家財道具と布団でびっしり詰まっており、残りの台所付きの4畳半に家族で寝起きしていた。トイレは店にもあったが外にもあった。風呂は裏口を出たところにあった。

風呂はドラム缶をトタンで囲んだほぼ父の手作りで、さらに出入りが見えないように周囲も柵のように広くトタンで囲んで屋根もつけていた。部屋へのちゃんとした入口は店の中にしかなく、勝手口は無かったので窓から出入りしていた。勝手口がどうだったかどうしても思い出せず、妹に聞いたら窓から出入りしていたという。思い出せないはずだ。窓の下の手作り階段だけ覚えていた。風呂も同じ窓の左側から入った。

風呂にくべる薪置場や洗濯機や流し、大工道具、多少風雨にさらされても良さそうなものは、みんなトタン屋根の下に置いてあり、8畳ほどの囲い込みスペースがあった。そこに車も止めていた。

雨の日はそこで洗濯物を干していた。トタンが剥がれたり崩れてきたりするので、父が杭を打ち直したり、針金で締め直して補修していた。本当のバラックである。

部屋が狭いので、私も妹も昼間はもっぱら外にいた。バラックのところで玩具で遊んだり、小山の斜面で滑って遊んだり、野原を駆け回ったりしていたのだ。

上星川の実家の風呂は角の丸い長四角で、それほどバランスに気をつけなくとも、板がぎりぎりの大きさにできているから滅多に回転しない。ただ傾くだけだ。完全に並行にすると沈んでいかないから、むしろ片側を傾けて板を沈めて入る。

釣堀の風呂はほとんど憶えていない。まん丸い板を沈めて入ったのだろうか。薄暗いトタンの中、簀の子の片隅にシャンプーや石鹸がまとめて置いてあった。湯船に入るより、もっぱらかけ湯だったと思う。

何やら怪しげな間借り人が真ん中の部屋に住んでいたことがある。妹は憶えているというが、どういうわけか自分の記憶からはほとんど抜け落ちている。母によれば真面目に働く従業員だったらしい。

時々はお客さんと一緒になって釣糸を垂らしていた。もちろんお金は払わない。餌もつけずに針先で金魚を引っ掛けてみたり、竿先で中を掻き回してみたり、ふざけて迷惑をかけたりしたこともあったと思うが、あまり怒られた記憶はない。常連のお客さんたちと喋ることが楽しかった。

ただそこも長くは続かなかった。2ヶ月か3ヶ月いたかどうかというところで、友達を呼ぶ間もなかったと思う。近くのアパートに引っ越すことになって、釣堀はいつの間にかなくなった。藤沢の方はもっと続いたのかも知れないが、何も憶えていない。父は昔いたタクシー会社に一時的に復帰した。

1971年の夏頃に引っ越したアパートは、2014年頃まではそのままの形で残っていた。階段下の1号室に住んでいた。入ってすぐに6畳間、中央に3畳間とトイレ、奥が台所と風呂場だった。風呂場は洗濯機置場にもなっていて、浴槽も今までで一番広かった。プロパンガス式の風呂釜で、初めて外に出ず風呂を沸かすことができた。

3畳間には東京から持ち込んだ学習机と二段ベッドを押し込み、自分は上、妹は下で寝ていた。枕元には小さな棚がついており、トイレの扉の上にも父が棚を作ったから、そこにも自分の物を詰め込んでいた。二段ベッドの上が自分の部屋のようなものだった。

その年の秋に弟が生まれ、妹と争うようにして面倒をみた。どんなに可愛がったか知れない。

六ツ川は丘陵が多く坂ばかりの町で、畑や野原がたくさんあった。東京から越してきてまず目に着いたのが緑だった。上星川ではあまり見なかった里山の風景が残っていた。

六つ川小学校までは、丘陵を一つ越え、県道を横切り、そこから300メートルほど緩やかな坂道を上っていく。道の左側は石垣に住宅、右手には谷とも呼べないほどの細長い窪地を挟んで雑木ばかりの丘陵が続く。坂は舗装してあるが、車がやっとすれ違えるほどだ。切れ切れのガードレールの中も狭く、電柱が立っているところは車道に出ないと歩けない。その丘陵も小学校への坂道も、標高100メートルほどの山王台の鉄塔辺りで繋がっている。

窪地にはぼろぼろの畜舎がある。豚の鳴き声が響き渡り、風向きによっては強烈な動物臭が漂う。錆び放題のトタン屋根の畜舎は体育館ぐらいの広さはあったが、真ん中の放牧場は申し訳ばかりの柵で囲われた広場で、端には物置か牛舎か区別もつかない掘っ立て小屋がある。放牧場の向こうの奥に平屋のトタン屋根があって、それが住居だった。それも上等には見えない。豚は鳴き声ばかりだが、牛はよく見かけた。牛は一頭だけで、たいてい杭に繋がれたままだった。放牧場の柵も古くなっていて閉じ込める役には立たなかったのかも知れない。

天気のいい朝は広場の真ん中あたりでおばさんが洗濯物を干していた。地面には柵とは別に丈高い丸太が何本も付き立っていて、渡したロープに洗濯物がはためいた。丸太は7〜8メートルはあっただろうか。全部のてっぺんに風車がついていて、五月の節句になると何十匹も鯉のぼりが揚がる。横流しに三列ばかりの鯉のぼりがはためくと窪地はさすがに華やかになる。

当時は男の子がいればどこの家でも鯉のぼりを上げたから不思議なことでもない。でもどうしてそんなに鯉のぼりを飾るのか。何も憶えていないのは誰からも何も聞かなかったからだろう。近づこうと思ったこともなかった。動物に興味はあるし畜産農家も珍しかったが、なんとなく近づきがたい孤立した空間で、今にも消え入りそうに寂れていた。風がない日は鯉のぼりもでかい洗濯物のようだった。

小学校への長い坂の入口あたり、住宅地側に有刺鉄線で囲まれた瓦礫の散らばる大きな空地があった。一部は月極駐車場になっていたが、大部分は雑木や背の高い雑草が生い茂り、外からは見えない。奥の方には屋敷があったが、そこも深い竹藪に囲まれていて、よほど近づかない限りは子供の姿など見つかりそうもなかった。

空き地に足を踏み入れ高い草木を掻き分けると、野球のマウンドのような盛り土になっていて少し拓けた場所に出る。太い土管が横たわり、コンクリートブロックやら一斗缶が椅子のように積まれていた。周りはガラクタが敷き詰められたように散らばっていて、草があまり生えていない。

よく学校帰りに一人で入り込んでは、棒切れ片手に機械部品や壊れた道具を物色していた。新たなガラクタが増えればすぐに分かった。手に取ってみたり、棒でつついてみたり、何だかわからないものを見つめているだけで時間が過ぎ去った。

よく憶えているのは、アルファベットのEの形をした薄っぺらい金属板だ。縦横3×5センチぐらいの大きさで、それが何十枚も重なってボンドのようなもので端だけくっついてつながっている。どういうわけかそれが散在していて、地面を掘ると出てきたりもする。それを剥がして手裏剣代わりに遊ぶのだ。強く投げればダンボール箱は突き抜けるし、上手くすれば立てかけた板切れに突き立った。

敵が来たら投げるつもりで常に何枚かをポケットに忍ばせていた。もちろん敵が来ることなどなく、人に向かって投げるには危なすぎた。ただ秘密の武器を持っているというだけでドキドキしていた。

友達が一緒のときは、鬼ごっことか追いかけっことか、草がなぎ倒された道が迷路のように交錯する中を走り回った。それだけでも十分楽しかった。

そんな風にいつも遊んでいた空き地だったが、ある日からめったに寄らなくなった。土管から飛び降りて釘を踏み抜いたのだ。それからは板切れに用心するようになって、段々と足が遠のいていった。

あの時、瞬間的に釘だと気づいた。気をつけていたはずだった。左足で踏ん張ったが、右の靴底に板切れがくっついていた。慌ててひっぺがしたが、板からは赤錆びた太い釘が2センチばかり突き出ていた。運動靴の底はささくれて、錆色の穴が斜めに貫通していた。ブロックに腰を落として靴を脱いだ。どうなっているのか。靴下を脱ぐ時が怖かった。

右足を左の腿に乗せ、おそるおそる足の裏を見た。土踏まずの踵近くに赤い穴があった。血は滲むぐらいだったが、猛烈に痛んだ。

どうやって家まで帰ったのかは思い出せない。誰かと一緒にいたかもしれないが、それも思い出せない。坂道は歩けそうもないから大回りの県道沿いを帰ったと思う。どういうわけか、板から抜いた釘を持ち帰ったことは覚えている。折れた釘の先かサビが穴を塞いでいると思ったのかもしれない。

母は破傷風になったらどうするのと言いながら、傷を覗き込み、オキシフルで消毒し、赤チンすると、ただ包帯を巻いて済ませた。そんなで大丈夫なのかと思いながらも、本物の看護婦のように見事な巻き方で、その出来栄えに満足してしまったところはある。

次の日、包帯を巻いた右足だけサンダルを履いて半分ケンケンしながら学校へ行くと、みんなが声をかけてきた。まともに歩けない痛みより格好の悪さが気になっていたが、学校に着くころには説明の仕方もすっかり板につき、包帯が勲章ぐらいに思えていた。痛みが消えてきてからも、しばらくは包帯を巻いてもらって通ったものだ。

あの当時は何故かあまり医者に行った記憶がない。ねずみ花火の束が手の中で破裂して火傷を負った時も、ただ水で冷やし続け、包帯しただけだった。何本かの爪の中が茶色くなり、掌が火ぶくれで閉じられなくなるぐらいだったから、今なら確実に救急車で病院行きだったと思う。オオムカデの死骸が入った訳の分からない液体をしばらくは塗られていた。おばあちゃんから貰った特効薬だという。ひどい臭いだった。結果的には、どちらの怪我も跡形もなくなった。人の生命力は凄いものだ。

あの当時は何故かあまり医者に行った記憶がない。ねずみ花火の束が手の中で破裂して火傷を負った時も、ただ水で冷やし続け、包帯しただけだった。何本かの爪の中が茶色くなり、掌が火ぶくれで閉じられなくなるぐらいだったから、今なら確実に救急車で病院行きだったと思う。オオムカデの死骸が入った訳の分からない液体をしばらくは塗られていた。おばあちゃんから貰った特効薬だという。ひどい臭いだった。結果的には、どちらの怪我も跡形もなくなった。人の生命力は凄いものだ。

当時住んでいたところから小学校まで現在の地図上で測ってみるとたった1100メートルしかない。子供の脚で多少の上り坂があったとしても20分もかからないだろうが、感覚的にはもっと遠かった。子供と大人のスケール感の違いだろうか。あるいは、記憶の濃密さゆえだろうか。

がりがりに痩せていた。大食いだったが、太らなかった。海でもプールでも黒くならずに赤くなる。水ぶくれができて皮が向ける。色白というより青白く、ひ弱そうに見えていたと思う。確かに家でも遊んだし、友達の家にも上がり込んでいたが、それ以上に外で駆け回った記憶がある。一人ででも友達とでも暗くなるまで帰らなかった。「カラスが鳴くから帰ろ」とか、「一番星みーつけた」とか、そう口遊んだのはもう半世紀も昔のことだ。

遠い記憶だが、昨日の記憶よりも鮮やかな記憶もある。夕焼けに包まれ星が瞬きだした野原を憶えている。じゃあね、と同じ方向の子たちが一緒に走っていく土ぼこりの匂い。ばいばい、と手を振って一人になる運動靴の音。夕餉の匂いが家々から立ち昇る帰り道。遠くから自分を見つけて、ほっとしたように家に引き返していく母。

(C)2017 Google

時間順のように並べてはみたが、ほとんどの記憶に日付は無い。モンタージュのようにカットされた光景が連想的に浮かんで来るだけだ。前後関係がないから因果関係もない。何が出てくるかを手掛かりに、いつ頃だったか、どちらが先でどちらが後かを何となく想像できるだけだ。引っ越しを繰り返しているから時期と場所ぐらいは限定できるが、思い出を書くということは無理やり因果関係を当て嵌めるということだ。記憶の方が歪められてしまうこともある。

(C)2017 Google

時間順のように並べてはみたが、ほとんどの記憶に日付は無い。モンタージュのようにカットされた光景が連想的に浮かんで来るだけだ。前後関係がないから因果関係もない。何が出てくるかを手掛かりに、いつ頃だったか、どちらが先でどちらが後かを何となく想像できるだけだ。引っ越しを繰り返しているから時期と場所ぐらいは限定できるが、思い出を書くということは無理やり因果関係を当て嵌めるということだ。記憶の方が歪められてしまうこともある。

当時は頭の中に町の詳細な地図があった。あらゆる遠回りを試みていた。友達の家から友達の家まで走り回って、クラスの誰がどの家に住んでいるか知っていた。家々の隙間をすり抜け、庭先を忍び足で突破し、マンションや施設を探検し、寺や神社や墓地、畑や田んぼ、野原や空き地。全部が冒険で遊び場だった。どぶ川がどこからどこまで流れているか。どこの小川のどこにザリガニが集まっているか。誰がどこの林のどの木でミヤマクワガタを捕まえたか。真っ暗になるまで遊び、泥だらけで帰ってきた。

釘を踏み抜いた空地の向かいの崖には防空壕跡があった。赤茶けた崖の中ほどに雑草に埋もれるようにして5メートルばかり隔てて穴が二つ、中はU字型につながっていた。入口は両方とも木材でふさがれて立ち入り禁止の札が出ていたが、半ば腐って半分口が開いた状態だった。

狭い洞穴で、特に入口は背を屈めないと入れない。奥に向かって緩やかに下って天井も高くなってくるが、一番奥でも天井にすぐ手が届く程度で、10メートルも進めば反対側の出口だった。日蔭なので昼間でも奥は薄暗い。

もちろん危ないから立入禁止なのだろうが、気を付けて入ろうぐらいしか考えない。一人で入ったこともあったが、たいていは何人かと入った。もっとも、中は湿っていて腰も下ろせないから長くはいない。大人に見つからないようにサッと入っては、反対側から人通りを確かめて出るだけだ。結局、大人に見つかることがいちばん危険だと思っていた。

ある日、懐中電灯を用意していった。中には何もないと思っていたが、見えなかっただけかもしれない。ともかく初めてじっくりと防空壕を観察しようとか、基地にしようとかいう話になった。三人か四人、そのぐらいだった。自分だけ懐中電灯を持っていたから自分が言いだしっぺだったかもしれない。

まず足元に照らしだされたのはゲジゲジやダンゴ虫だった。そういうところにいて当たり前の虫で、顔にへばりつく蜘蛛の巣よりは平気だったが、その大きさに驚いた。動きも素早い。進むにつれて数もどんどん増えた。みんな大物ばかりだ。たかられないように足踏みしながら、これはダメだと思った。そして足元に注意するあまり、よろけて天上に手をついた。

土の感触ではなかった。ぬるっというより、ぐにゃっとした感触。その時に初めて懐中電灯を上に向けた。

いるわ、いるわ。天上に何百匹だか何千匹かの虫がいた。ゲジゲジだけではない。ヤスデやムカデ、その他もろもろの虫が足元から壁から天井まで、びっしり詰まっていた。

うわっと思って口を押えた。下手に騒げば虫が雪崩落ちてくると思った。もう出口が近かったが、一斉に申し合わせたように後ずさりした。狭いから走れはしない。走れはしないが、一刻も早く出たい。滑って転んだりしないように、どこにも何もぶつかったりしないように、ともかく一目散に脱出した。

それまで見逃していたとは思えない。ロウソクを持ち込んだこともあったからだ。たまたま繁殖期か何かに当たったのだろう。梅雨時期で虫の避難所になっていたのかも知れない。それから間もなくして防空壕は鉄板で塞がれた。

転校すると勝手が分からないことがある。たとえば、先生が入ってきたらすぐに全員起立するのか、それとも座ったまま学級委員が号令するのか。前にならえも右にならえもちょっとずつ違う。簡単に合わせられることならまだいい。みんなにとって当たり前のことを自分だけが知らないこともある。

横浜と東京を転々としていただけでも、社会によって常識が異なることがあるという当たり前のことを体験する。個々に聞いてみるとそれぞれまた捉え方が違うことがあり、共通認識というより漠然とした共通感覚のようなものだ。分かることは、前とは違うけれども、ここではこうなっている。次のところはまた別かも知れないということだ。

集団は捉えどころがなかったが、個人は別物だった。どこへ転校しても話し相手はすぐできた。ガキ大将の家にも敵の大将の家にも遊びに行った。優等生とも劣等生とも遊ぶ。六ツ川はどういうわけか帰国子女だか帰化組もちらほらいて、タイから来た男の子とはよく一緒に帰った。

浅黒い肌の痩せっぽちで、日本語は片言だった。空の雲は星をいっぱい食べて大きくなるよと言う。歌うようだった。ほら、星をいっぱい出して小さくなるよ。にこにこしながら夕焼け雲と星を交互に指差す。話し相手がいないのか、いつも一人でいる。帰る途中で背中を見かけると、追いかける。おとぎ話のように聞いたのは元いた国のことだ。

転校を繰り返すことで、集団と自己、社会と自己を何度も見つめ直すことになる。集団から自分を切り離すことはできる。しかし個人的つながりは、会えなくなってしまっても容易には断ち切れない。