1998/05/03 -

2017/11/23

六ツ川に引越す4年前の空中写真を使って主要地点を示してみた。まだ小学校にも校舎が1つしかない。アパート前の道は出来ていないので書き加えた。写真右下の方の林は宅地化のために整地されはじめていた。住んでいた1971〜75年には宅地は加速度的に増えていき、野山や畑は次々に潰されていった。引越す頃には緑は半分以下になっていた。

国土地理院の空中写真1967/5/16

国土地理院の空中写真1967/5/16

「お化け屋敷」というのは、こども医療センターの向こう側のバス通り沿いある廃屋だった。医療センターから戸塚方面に向かうバス路線は、短い坂を登りY字路を右に長い坂道を下る。最初のバス停は「浩風園」だった(現在は「六ツ川四丁目」)。Y字路を左に行けば、しばらく両側に林が続く。当時のバスはそちらには行かない。家屋もほとんどない左側の林の途切れ目に問題の廃屋があった。

その廃屋は通りからは少し奥まっていて、元は庭だったのだろうが、その先の野原と境界がなくなるぐらい荒れ果てていた。雨戸が破れて中が見える。畳の上に引きっぱなしになっている蒲団と、壁に掛かっている男物の浴衣が、吹きさらしでぼろぼろだった。遠くから見ると、その浴衣が人が立っているようで気味が悪い。近所で「お化け屋敷」と言えば、その廃屋のことだった。何かその手の噂話のようなものがあったのかもしれない。

友達と昼間侵入したことはあった。廊下もない4間ほどの小さな平屋で、家財がどうしたわけか大方残っていた。ホコリ臭いというか、腐った木の臭いとすえた臭いが入り混じって独特の臭いがする。お化けはいなかった。そもそも破れ窓からの陽射しで、中は結構明るかった。

一度だけたった一人でその家に入った。明星やら平凡、近代映画などの雑誌がたくさん置きっぱなしになっていたからだ。段ボール一杯入っている雑誌、特に歌本やスター名鑑なんかを持ち出すために行った。一人で入るのは恐かったが、物欲の方があっさり勝った。それより、見捨てられた家でも、物を持ち出せば泥棒になるんじゃないかと思った。だから、こっそり一人で入って、すぐ飛び出した。浴衣がかかったあの部屋だ。

雑誌は意外に古くなかった。せいぜい4、5年前のものだ。でも紙がパリパリになっていたり、ひどい臭いがするものは、部屋のダンボールに放り投げるようにして返した。

持ち帰ったものも一年ぐらいの間に捨ててしまった。臭いが消えなかったのだ。

あのあたりは病院や療養施設がいっぱいあった。お化け屋敷は夜逃げの跡かも知れないが、引き取り手のない孤独死の家だったかもしれない。恐ろしい病を抱えた人の終の住処ということもある。そう思ったら戦慄する。子供の頃、そんなことは考えもしなかった。

もっと家の近くに古い鉄筋の建物があった。今調べてみると「運転員公舎医師独身寮」となっていて健在のようだ。当時も使われていたのかもしれない。前に書いた「橋」のところのマンションの裏側にあった建物だった。

マンションの左側から裏に回ると、ちょっとした藪があって、そこを抜けるとちょうど目の高さがその建物の屋上だった。3階建ての古い鉄筋を見下ろすと、窓がたくさんあって下は車が停められるように舗装してある。斜面を降りていくと、コンクリートで囲われた外階段の前に出る。周りは雑草だらけだし、壁にコケやらツタやらが這い登っていた。開け放しの鉄扉から中に入ると、廊下もそのままコンクリートで、掃除されているようには見えなかった。

いつも上から行って、上から帰る。おまけに斜面の陰にあって、地下に作られた建物に入る感覚だった。いつもその建物に入るというわけでもない。近くの藪にはアケビやらツタの蔓がたくさんぶら下がっていたから、その蔓でターザンを真似て遊んだりもしていた。一人では行かない。いつも妹か近所の友だちと一緒だった。

ともかく、そこも自分の中では「お化け屋敷」だった。むしろもっと雰囲気はあった。暗い廊下が奥まで続き、右手に扉が並んでいた。遠くに人影がちらついたり、どこからか声のようなものが聞こえた気がして逃げ出すこともあった。廊下の奥まで入ったことはない。何かがいる気がして踏み込めなかった。

鍵は掛かっていたり掛かっていなかったりした。空っぽで奥の畳まで見通せたり、ちゃんと家具が置いてある部屋もあった。でも、部屋の中にはいつも誰もいなかった。

一度だけあったことだが、部屋のドアを締めたあと、「おい」という声が響いてきた。それが部屋の中からだったのか、廊下の奥からだったのかは分からない。声が廊下に反響している間に外階段に飛び出した。

おそらく空き部屋ばかりの職員寮だったのだろう。当時も薄々それを分かっていたから奥までは踏み込まず、境界線で引き返していた。

子どもの頃は幽霊やお化けと親しかった。正体が分からないもの。それがすなわち、お化けや幽霊だった。その不可思議さが興味を誘い、得体の知れない恐怖におののきながらも慎重に近づいては逃げることを繰り返す。「信じるからどうか出ないで」と祈ったものだ。あんなに祈ったおかげかどうか、今もそれらしきものを見ない。

「幽霊の正体見たり枯れ尾花」というのは、幽霊に見えたがススキの穂だったということだ。しかしよくよく見ればススキでもなく、オギかアシかも知れず、それこそ幽霊かまったく別物かも知れない。疑心暗鬼を笑うのもいいが、偏見もまた誤謬を生む。大人になって知見が広がる一方で、見過ごすものも多くなる。ススキが幽霊のように見えるうちには、ススキにしか見えなくなる前には、多くの可能性がある。だから幽霊に見えるススキ、あるいは正体不明なものと捉えている方が真実に近いことがある。

このエッセイは初めは子供の頃の感覚をどれだけ憶えているかをテーマに書き始めた。大して思い出せもしないだろうと思っていたが、書いているうちに次から次へと引き出しが開いて、この調子で進めていると本当に子供に還ってしまいそうだ。

老人になると子供に還る。それを退行や痴呆と片付けるのは簡単だが、社会から解放されて一歩引くと、境界線の向こう側に封じ込めていた感覚が戻ってくるという考えも成り立つような気がする。

いつもいる家族の前では保護され安心して子供に還るが、時々会う人の前だと緊張して大人に戻る。老人介護をしていると分かってくることだが、境界線は子供から大人になる時と社会から解放されて自然に還る前に顕れる。できることなら今から行き来することに馴れておいたほうがいいかもしれない。

絵を書くことから始まり、工作に夢中になり、やがて作文することを覚えた。魔法が使えたら、時間を止められたら、そういう空想ばかり書いていた。実名も出て来たりするから人に見せられるものでもない。

もっぱら授業中に書いていた。あまり書くことがなくなると、ノートの片隅に続きを書く。それを隣の女の子に見られた。

「何書いてるの?」

「エロ小説。」

彼女はノートと私の顔を見比べて、小首を傾げて微笑った。数式に似せた暗号で書いていたから、小説とも思わなかっただろう。

剃ったように薄い眉で、目元に笑いジワがある。既に大人の女性のような体格で、落ち着いた子だった。

授業中に先生に隠れて喋るのが楽しかった。2人して注意されても、顔を見合わせて笑った。その彼女がいたからには3年生の時だ。

創作も面白かったが、自分だけの暗号を考えるのも楽しかった。弘明寺の商店街の古本屋に父と行くと、150円の少年探偵団シリーズを買ってくれた。そこには暗号に絡んだ謎解きがいろいろ出てくる。具体的にはサンスターのスパイ手帳の影響も大きかったが、ポオの『黄金虫』を読んだことが決定的だったと思う。面白いと自分でやってみたくなる。

彼女には暗号の解き方を教えた。あんまり興味は無さそうで、自分でやってみようとはしなかった。けれども教えてしまったから、後から家の『日本百科大事典』で見つけたキリル文字を混ぜた暗号に変えた。

小学館の『日本百科大事典』は全13巻+増補索引1巻の大冊だ。これは現在も家にあり、第1巻の奥付は昭和37年8月25日初版発行、昭和42年6月25日初版第10刷、定価1500円とある。第14巻は昭和40年4月25日の初版だ。かけそばが1杯60円、人口は9千8百万人の時代のことだ。母によると、父が知り合いから1万5千円で譲り受け、最期までこれだけは処分してくれるなと言っていたという。

1960年代は百科事典ブームがあり、応接間の飾り棚に百科事典を置くというのがステータスだった。セールスマンが置いていった専用棚付きのパンフレットを見た覚えもある。ブームの終わりかけに処分品を譲ってもらったのだとは思うが、どこの家でも飾り物扱いなので美麗品ではあっただったろう。

六ツ川にいた頃にはほとんど自分のもののように使っていた。それまではあまり触らせてもらえなかった。譲ってくれた人の話は東京の店の座敷で聞いた覚えはある。とすれば1969〜70年に買ったものだと思う。父の了承を得てからは丈夫な外函が破れるぐらい引っ張り出して眺めていた。今では函が失われた巻もある。隅から隅まで読んだわけではない。そもそもマンガと違ってルビも振っていない。振ってあったとして、5万項目8千ページのどれほどを読めただろうか。

実はこの事典は所在が分からなくなっていて、つい最近実家の押入れの奥深くから出てきた。先日ほとんど40年振りに手に取って目を通してみたばかりだ。図版には見覚えがあり、図表にも憶えているものが多い。ただし、本文は初めて読むも同然で、読んだのではなくやはり眺めていたのだ。手当たり次第にベージを捲り、次から次へと眺めて過ごす。それを何度も繰り返した。

1962年当時の知識集成と考えれば貴重なものとも思う。地図や写真などはもちろん知識も当時のもので、テレビはブラウン管を通して映るものだった。たとえばIBMとは会社名であり電子計算機のことでもあった。コンピュータという言葉はない。電子計算機はパンチカードで解析したいデータを入れると磁気テープに内容が記録され、パンチカードで答えが出てくる。簡単に書いたが、パンチカードの穿孔機、検孔機、磁気テープ装置、中央処理装置、操作台、テープデータ選択装置、集団合計複写穿孔機、会計印刷機、全て別々の大型機械だった。

今や百科事典は電子化し、WikipediaのようにWeb化もしている。百科事典そのものを持っている人がごく少なくなってきた。そのWikipediaによればコンピュータという言葉もあったはずだし、ハードディスクもあったはずだが、当時の百科事典には一切載っていない。コンピュータが一般の会社で使われ始めるのは20年後ぐらいで、ハードディスクではなくフロッピィディスクで起動するものだった。家庭ではコンピュータよりもワープロ専用機の方が多く求められた。会社でもワープロの方を先に導入したところが多かっただろう。

子供時代は何もかもアナログだった。

今や電卓は100円ショップで買えるし携帯のオマケ機能だが、昭和37年当時は50万円以上で、1万円に下がるまで10年はかかったかと思う。小学校3年生で習うソロバンはどんな店にも家庭にも置いてあるものだった。

レジスターはかなり古い時代からある。1桁につき0〜9のボタンが並んだ機械式計算機で、ハンドルを回すかモーター駆動だった。今でもレジがない店はあるが、当時も八百屋は天井から吊り下げた竹カゴに現金を入れていたし、個人商店にレジはほとんど無かった。ソロバンを使う時もあるが、たいてい暗算でのやり取りだった。

そば屋や串カツ屋をやっていた時も、硬貨を並べるだけのコインカウンターに手提げ金庫だった。札や硬貨は調理場の引き出しに入れておき、溜まれば手提げ金庫に入れる。引き出しのコインカウンターは新硬貨用で、古い硬貨は別の受け皿に入れる。当時は1円の穴無し黄銅貨とか、穴無し5円や50銭玉もあった。50円玉は3種類流通していたし、記念硬貨で払うお客さんもいた。

百科事典はデジタルになっても内容的にはアナログだ。知りたいことを調べるだけならデジタル化はいいものだ。だが、知らないことに気づくことは難しい。百科事典を飾ることがステータスだったのは知識の集大成を所有していることにあり、手に取って眺めていれば知識が広がる。少なくともそういう気にさせられる。それが大事なことだった。ただ意味を調べるためのものではない。

それからずっと事典の類には興味がある。辞書や図鑑、総合便覧。どんな分野のものにも惹かれてしまう。子供の頃は電話帳のイエローページの職業別目次にまで見入っていた。勉強のためとか、覚えようとしてのことではない。

本屋で仕事していた頃は様々なシリーズの目録を集めていた。タイトルと著者、出版社名はそうやって何となく覚えてしまった。もちろん店にある本も覚えていたが、辞めてしまうと忘れていった。別の仕事では100冊の関連図書に1週間で目を通したこともある。必要があってのことで、速読というより重点のみの飛ばし読みだったが、即席でプロ並みの知見を仕入れた。それも辞めてしまうと急速に忘れた。初めてのプログラミングも仕事上の都合で覚えた。単純な仕組みだから3日目には実践的なものが出来上がった。それも忘れてしまっていると思う。今は別の言語でプログラミングしている。

必要や興味が引き金になって覚えるものの、そこから離れると嘘のように忘れてしまう。反対に、興味が無かったり、何か引っかかりがあると必要であっても覚えるのに苦労することもある。 何でも記憶していつでも引き出せればいいとは思っているが、自分の記憶力は我儘で、ご都合主義で、長持ちもしない。

視覚や聴覚の記憶はまた別物だが、文字情報に関しては、数値より言葉が覚えやすく、ただの言葉より理屈や論理の方が記憶に残る。

楽しみながら書いたものが売れて生活できたらという夢想はしたが、学校の作文は苦痛だった。自分の考えを書けばいいと言われても日々発見があり、友達に接すればまた違う考えがあると知れる。作文は書いているうちでも書いた後でも書き直したくなる。一時的な考えと思い切れない。結局、自分にとって面白くもないことを書くことになる。

たとえば転校する時にみんなに一言求められることがある。楽しかったです。ありがとう。お世話になりました。社交辞令になる。本当は友達と一人ひとり向き合って伝えたいことがある。たぶん相手もそうだ。みんなの前で当たり前のことをもっともらしく言う。そのために、どこをどれだけ曲げているか、省いていることか、棚上げしていることか。

ホンネとタテマエ。大勢の前の発言に関心することもあれば、いつも言っていることと違うと思うこともある。言うほど完璧な人などいない。だが、自信を持って意気揚々と言える人もいて、タテマエを自分のものにできるものなのだろうかと思うこともある。

正しい人間でいようとすれば、みんなの前で発表した言葉に縛られる。縛られすぎれば他人を理解しにくくなり、相手の言うことを捻じ曲げて捉えてしまうこともある。本来の自分自身からも遠ざかり、気を張って保持しようとする人もいれば、自分の考えが他人と同じだと当然のように決めてかかる人もいる。

大人は言葉で納得する。幽霊なのかススキなのか二元論的に捉えて白黒はっきりさせて片付ける。子供は言葉だけの不確実性には納得できない。自分で見て聞いて触れて体得する。子供に空想と現実が区別できないと思うのは間違いだ。ただ、世界は可能性に満ちていることを知っているだけだ。言葉の上だけの表面的で画一的な見方に慣れた大人より、子供の現実認識度はずっと高い。

芸能人の一言で報道合戦を繰り広げ、それを見て妄想する大人たちに、子供の空想話を笑う資格はない。

自分だけの書く愉しみから、一時は読ませる愉しみにまで変わった。今はまた子供の頃のように自分だけの愉しみになりつつある。昔と違うことは、自分以外の読者をまったく想定しないと筆が止まるということだ。回想録的な自己分析のように書き始めたものの、だんだんと昔の自分に向けて書いている気になってきた。

今のところは、このホームページは検索しても出てこないが、いずれは何かの拍子に誰かの目に止まるかもしれない。それも想定される読者ではある。

最初からHTML形式のテキストで書いている。写真を載せたりできるし、読みやすく工夫でき、文章を分割整理することもできるからだ。ホームページとして公開可能な形だから、なんとなく人名地名は伏せて書いていた。公開する気になった時に個人情報は知られたくなかったからだ。

内々には何人かに見せて感想を聞いたりした。そもそもそのためにアップロードしたのだ。伏せていた地名を明らかにしたのは、その影響だ。結果的にはかなり書きやすくなった。

それでもなおかつ他人には不可解なところもあるだろうし、誤りもあるに違いない。ただ、このホームページに偶然辿り着いた誰かがいたとして、果たして読む気になるかどうか。そう考えるとセルフチェックで十分だろう。

小学3年生の年は弟が生まれて、家の中はいつも大騒ぎだった。なんだか昔のほうが楽しかった気がしてきたが、錯覚なんだろう。

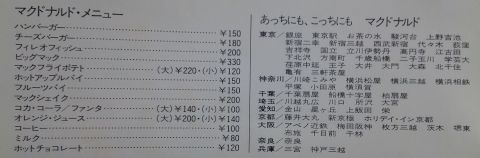

ざっくり当時の出来事を並べてみると、テレビでは『仮面ライダー』や『ルパン三世』が始まり、小学館雑誌では『ドラえもん』の連載が始まっていた。カップヌードルやキャラメルコーンが新発売し、マクドナルドが初上陸した。本場のハンバーガーは本牧に駐留軍相手の店があった。初めてマクドナルドに行ったのは横浜松屋に出来てからだ。

山下公園には貨物線の高架があり、白塗り白ドレスのメリーさんも健在で、伊勢佐木町で何度か見かけた。

マリンタワーにはその頃まだお土産屋がたくさんあって、もう少し後には展望台にバードピアという珍しい鳥を集めた小スペースができた。

玩具はトミカにアメリカン・クラッカー、妹はリリアンで遊んだ。ボウリング番組だらけで、中山律子のシャンプーCMの歌が流行った。アイドルは南沙織に天地真理。お笑いならドリフターズにコント55号。正月には家族で寅さんを観に行ったし、夏休みは東宝会館で『ゴジラ対ヘドラ』を観た。

映画館はその頃にはたくさんあって、1年生の頃からもっぱら一人で観に行った。『エクソシスト』や『イルカの日』などは伊勢佐木町まで行ったが、弘明寺商店街の観音橋近くの有楽座にもよく行った。『日本沈没』や『ノストラダムスの大予言』、『ギララ』や『大巨獣ガッパ』などはそこで観たかと思う。有楽座は78年頃には潰れてしまったが、その隣の古本屋には必ず寄った。ポプラ社の少年探偵シリーズやホームズやルパン物はほとんど買ってもらったと思う。150円前後だったと記憶している。