| 雑感123 ローマ字入力という神話 |

|

|

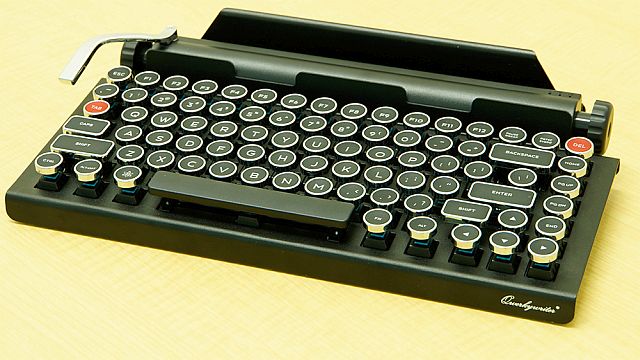

2021/10/05  看板より出口を探して気がついたようなものだ。「レジ」「お勘定」「お会計」「¥」なら見慣れているが、観光地が近くにあるわけでもなく大半は地元民で、子供も老人もいる。まして日本語だらけの本屋である。自分は日本語や馴染みの記号を探して、やっと「CASHIER」に辿り着いた。それも外来語の「キャッシャー」を知っていたから分かったようなものだ。 戦後にGHQが持ち込んだ漢字廃止論は日本人の識字率の高さで一蹴されたが、英語には第二外国語として今も力を入れているようだ。しかし、むしろ英語力は下がってきているような気がしている。海外に長期滞在でもしないと習得は難しくなってきているのではなかろうか。 例えば、外国映画を吹替版で上映することは世界的に増加傾向にある。インターネットの海外情報も初期から比べればほとんど自国語で閲覧できるようになっており、翻訳サイトを利用すれば何語であっても瞬時に自国語に変換してくれるし、スマホがあれば通訳を連れて歩くようなものだ。 日本語表記に使われる漢字は中国伝来の表意文字で、仮名は平安時代に成立した日本独自の表音文字である。明治以後はこれに英数値なども加わり、日本語は世界でも類を見ない複雑な表記になった。裏を返せば、日本語は初めから外国語を取り込む柔軟性を備えた言語ということになる。 ビジネス用語としてカタカナ英語が増えても、英語力が上がるわけではなく日本語の語彙が増えるだけのことだ。近年のローマ字入力の主流化はこれに拍車をかけているようにも思える。例えば、コンピューターをcomputerではなくkonpyu-ta-と入力することに違和感がないなら、完全に日本語と捉えていることになる。小学校3年生ぐらいからローマ字入力を教えてしまうと、外来語と国語の区別は曖昧になり、学習に支障をきたさないだろうか。 ローマ字入力人口は1990年代の後半ぐらいに急増した。 日本語ワープロ専用機やパソコンが急速に職場に導入されていった頃、一般家庭への普及率はまだまだ低かった。ポケベルからケータイに、パソコン通信からインターネットに移り変わろうとする時代で、職場で初めてキーボードに触るという人が大半だった。 その頃にはまだタイピング業務も一般的だった。いつでもどこでも誰でも入力できた時代ではない。手書き原稿をワープロやパソコンで入力し直すことはよくあった。手書きする時にはもちろんローマ字は使わない。日本語で考えながら書く。しかし、それをタイピングするには単に文字を機械的に打鍵する作業ができれば良かった。 日本語変換辞書も学習機能も今のようには発達していない。変換キーを何度も押さないと目的の漢字が出てこなかったし、入力途中で予測候補が出ることもない。単漢字変換や手書き入力も使い、単語登録も使いこなさないと仕事にならなかった。インターネット上に辞書が登場したのは2000年になってからで、それまでは国語辞典を引いたり、広辞苑のソフトなどを購入して利用していたものだ。まだまだ知識を自分で持っていなければならない時代だった。 経験者は英文をアルファベットで入力するように、和文はかな入力している人が大半だった。今では滅多にお目にかからないが、当時は五十音順配列や親指シフト配列、新JIS配列などもあり、慣れない配列ではローマ字入力を使うこともあった。その頃のキーボードは押圧が高く、ピッチも広めで、打鍵音が大きく、響き渡る音だけで素人か経験者かの区別がついた。 ただ、圧倒的に素人が多かった。かな入力も英文入力もしたこともなければ、タイピングと文書作成の違いも知らない。かな入力とローマ字入力をやってみて、どちらか選ぶ余裕のある人は少なかっただろうと思う。多くは手書きから手入力への切り替えを余儀なくされたのだ。 今でもよく挙げられるローマ字入力のメリットの大半は、この頃の初心者の焦りが産んだ見当違いが広まって定着したものだ。かなよりアルファベットキーの方が少ないから憶えやすいとか、ローマ字入力を憶えれば英文も入力できて一石二鳥とか、かな入力よりローマ字入力の方が速く打てるとか、いずれも英文タイプからの借り物の長所である。 その頃に流行り始めたタイピングゲームもローマ字入力の隆盛に拍車をかけただろう。これはJISかな入力、親指シフト入力、ローマ字入力の3種類を使っていた自分の経験になるが、かな入力でやっても打鍵数が少なく盛り上がらないので、もっぱらローマ字入力で遊んでいた。文章は同じでもローマ字入力のほうが打鍵数が勝るので職場でもアピールになった。動きがある方が仕事しているように見えるのは今も昔も変わらない。動きが派手だと疲れるので自分でも仕事した気になるというものだ。  有名な逸話だが、筒井康隆は『残像に口紅を』の執筆のために日本語ワープロ「書院」を導入して、この世から消えていく1文字1文字のかなキーに画鋲を貼っていった(実際は画鋲ではなく赤丸らしい)。これはJISかな入力を使ったもので、これ以降の作品は手書きではなくワープロで執筆した。 玄人はかな入力を選ぶ。というより、早くから自分で和文タイプやワープロ、パソコンを導入した者は意識から違っていた。英文タイプと同じように日本語を打って活字にする夢を手に入れたのだ。しかし、大多数の素人の選択は、ローマ字入力が初心者に向いていて使いやすいという常識にすり替わっていった。多数決のようなものだ。かな入力をしていた人たちもこれに引っ張られるように転向する者が増えていった。 ローマ字入力は日本語入力の中では最も難易度が高く、習熟に時間を要する。これはローマ字が日常的に使われていないためだ。タッチタイピングの獲得も容易ではないが、これもアルファベットの配列がローマ字入力に特化していないためである。 ローマ字入力はかな入力より打鍵数が多くなるため、少なくとも1.7倍は速くキーを叩かないと追いつかない。この事実が逆に、ローマ字入力の方が速くて仕事量をこなしているかのような錯覚を起こしている。モールス信号を聞いて速さに感心するようなものなのだ。 タイピングゲームもローマ字入力は打鍵数が多いぶん演出が派手になり達成感もある。ローマ字は日本語より記号に近く、画面に出てくる言葉の意味に囚われにくい。そのため仮名に対する入力規則の刷り込みだけに集中できる。QWERTY配列を憶えるだけなら時間はかからないが、仮名をアルファベットに置換する条件反射を身につけるには習熟しなければならない。 見れば分かることだが、かなもアルファベットもキーボードに印字されており、床に散らばった文字ブロックを探すような困難もなければ、神経衰弱のような暗記力も要らない。かなは日本語なので打ちたいことをそのまま打てばいいだけだ。練習するより実践した方が生産的というものだ。 かな入力をタイピングソフトで憶えようとする人がいるが、逆効果で大抵は挫折することになる。ローマ字入力規則のような新たに追加して習得すべきことは何もない。そもそもタイピングソフトは電報文のように出てくる文字を打つだけで、仮名に対するローマ字入力規則の習得には有用だが、かな入力では字面だけ捉える不必要な癖がついて言語感覚から切り離される。 p> そもそもタイピング業務は手書きや会話が相手で、判読や聞き取り、言葉の理解が必要になる。メールや報告書、LINE、ネット検索などはタイピングではなく文書入力で、やはり日本語能力が問われる。 現実にはタイピングソフトのように字面を叩くだけの業務は存在しない。それならコピーで済んでしまう。昔は手書き文書をタイピングし直すこともあったが、今ではコピー機がどこの職場にもあるし、手書きは激減し、打ち直すよりオリジナルをそのまま活かすことが業務としては真っ当で、他人が入力した文書を入力し直すことは無い。タイプという言葉も使われなくなっており、通常は入力と言う。 ローマ字入力では仮名1文字ずつが運指となるが、かな入力ではよく使う言葉が運指として身に付くことで使い慣れていく。これは英文入力でも同じで、考えたり話したり読み書きする言語発達の過程と同じなので自然に獲得できる。子供は早ければ2歳頃からひらがなブロックで言葉遊びをするようになる。字が書けるようになればキーボードも打てるようになる。 かな入力のメリットは普段話しているように自然に文書入力できることで、ローマ字では考えることも会話することもできないので教えられても使われない。いい例がスマホのトグル入力やフリック入力で、教えられもせず、練習することもなく、多くの人が自然にかなを使って会話するように言葉を打ち合っている。  ただし、コンパクトで打ちやすい方向にはキーボードの開発は続いており、ローマ字入力はもちろん、JISかな入力も親指シフト入力も以前よりはずっと使いやすくなり、自分に合ったキーボードが選び放題になった。 既にタイピスト全盛期は過ぎ去り、コンピュータは様々な形で日常に溢れ、誰もが自分で文書入力する時代になった。学習辞書や予測も発達して言葉を打鍵し切る必要すらなくなった。今や携帯やスマホがPCより保有率でも使用率でも上回って、かな入力はローマ字入力の使用率を超えたばかりか、音声入力の使用率も増えてきている。 自分は今年に入ってローマ字入力を断捨離した。要らない労力から解放されると文書作成は段違いに快適になり、筆が進むようになった。 30年ほど前に初めて使った親指シフト入力は身体で憶えていた。JISかな入力も憶えていた。何より思ったことがそのままの言葉で打てる。こんな自然なことはない。 |