| 2007年連続講座 「保土ヶ谷の歴史再発見」 講師 大畠洋一 | まとめ目次へ |

| 第1テーマ 「東海道以前の交通路」 概説 (第一日)2007/02/03 13:30-15:30 | |

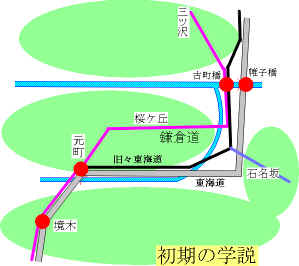

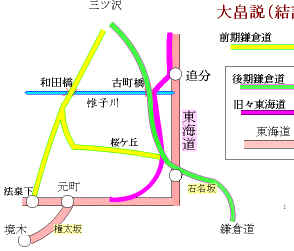

(1)初期の学説 初期の学説は次のように大変分かりやすい。 保土ヶ谷地区には鎌倉時代から鎌倉道が通じていた。この道は保土ヶ谷(元町)を通過しており、街道沿いに自然発生的に保土ヶ谷宿が生まれ、時代とともに発達してきた。 この鎌倉道は、ほぼ東海道五十三次のルートだったと思われ、三ツ沢から古町橋を通って元町に達し、境木を越えていた。ただし鎌倉時代の道は山上を通るのが常識なので、神明社付近でどれかの坂を桜ケ丘に登り、花見台交番から神奈川坂を下り元町に出ていたと思われる。(昭和2 横浜近郊文化史) この説であれば「保土ヶ谷宿の起源」についても自ずから説明がついており、思い惑う必要がない。当時の郷土史研究者は保土ヶ谷宿の起源について何も考えていなかった。 また江戸時代の武蔵国風土記稿や相模国風土記稿もほぼ同じように考えている。(初期の学説は武蔵国風土記稿の境木越えルートをそのまま継承したと言える。) ただその中で、武蔵国風土記稿の著者は准后道興「回国雑記」の「岩井の原」がこのルートに見当たらないことに疑問を持ち「岩井の原=岩間原(清水ヶ丘)」ではないかとして「後の考に待つのみ」と書き残しており、「境木越えではなく石名坂越え」という異説もあったのである。 |

|

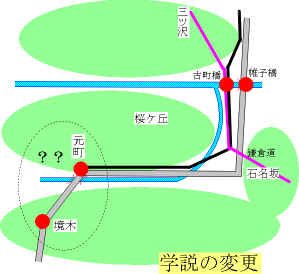

(2)昭和初期の学説変更 港南区最戸に准后道興「回国雑記」の「餅井坂」が発見され、鎌倉道は石名坂越えであることが明らかになって、学説が変更された。(昭和6 横浜市史稿) 鎌倉道には問題はないか、保土ヶ谷研究は困ったことになった。 この変更で保土ヶ谷宿(保土ヶ谷宿の起源)が宙に浮いてしまい、「二階に上がって梯子をはずされた」形になった。 |

|

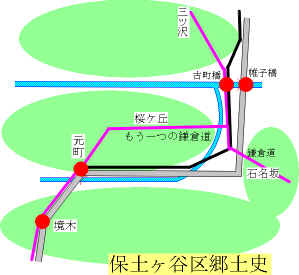

| (3)保土ヶ谷区郷土史 保土ヶ谷区郷土史(昭和13)が編纂されたのはこの時期である。 このままでは保土ヶ谷宿は1601年の東海道の制定の時、突然生まれた歴史もない宿場ということになってしまう。保土ヶ谷郷土史では、「石名坂越えの鎌倉道」の他にも「別な鎌倉道」があったはずとして、複数の鎌倉道という考え方を始めて取り入れ、保土ヶ谷宿の起源を説明することとし、「別な鎌倉道」のルートは, 1)で考えていた鎌倉道と同じで、古町橋−桜ケ丘−神奈川坂−元町であるとした。ただし「別な鎌倉道」とは言わずに「東海道の前身になった道」と言い、旧東海道より古いという意味で「古東海道」と呼んだため、後世(「保土ヶ谷ものがたり」など)の誤読の原因となって禍根を残した。 「古東海道」の用語は、「古代東海道」の意味に使われ、「奈良平安時代の官許東海道」と解されるため適当ではなかった。また「旧東海道より古い東海道」=「旧々東海道」と取られて誤読の原因にもなった。この記事が旧々東海道ではなく、それより更に古い時代の話であることは、文脈をよく読めば分かることである。 「複数の鎌倉道」という考え方は今でも正しいと思う。 |

|

●最近の研究では同じように「保土ヶ谷宿を通るもう一つの鎌倉道」を想定しているが、まったく違うルートである。(6)参照 ●武蔵国風土記稿に、「太田道潅時代の街道=境木越え」という記事があるが、あまり検討されていない。「二階の梯子をはずされた」段階で |

|

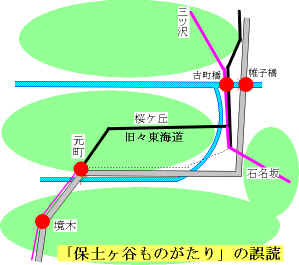

(4)旧々東海道 (1601-1648の初期東海道) 旧々東海道は、大仙寺下を回り、後の東海道と合流するルートであったことは、古道の常識から考えても、慶長12年検地帳(旧々東海道時代)の地名「大道」「一里塚際」などの地名からも明らかである。 「保土ヶ谷ものがたり」の「旧々東海道=桜ケ丘説」は、(3)を単純に読み間違えただけの誤りである。 旧々東海道については第2回講座で詳しく議論し、あらゆる観点から見て誤りであることを検証する。 |

|

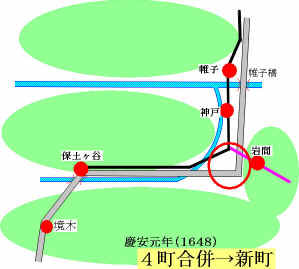

(5)東海道新道と保土ヶ谷新町 東海道制定(旧々東海道)(1601)から47年後の慶安元年1648)、山裾にあった旧道を平地の中央に移す新道工事が行われ、これに合わせて、それまで街道沿いに分散していた保土ヶ谷、岩間、帷子、神戸の四町を集めて一宿にする「新町計画」が進められた。 新道工事だけだと忘れられてしまうことが多いが、保土ヶ谷の場合、新道と新町計画が連動したこともあって、地元の記憶はかなり正確である。にもかかわず移転や完成の時期についての記事がまちまちであり、記憶違いだけでなく、何か意味がありそうである。 資料や記事をまとめ、単純な誤記を除くと、慶安元年1648)と元治三年1660)という二つの日付が浮かび上がる。 ただし「着工」ではなく、仮店舗でもいいから「発足」した日付と思う。宿場は鉄道の駅と同じで、工事休止は出来ない。新/旧切替えの日付ははっきりしていたはずである。 |

|

さらに四町のうち岩間だけが移転が遅れたという謎や岩間の移転日がよく分からないという謎があり、武蔵国風土記稿の編者もそれに疑問を持って聞き込みをして歩いた形跡がある。 以上の「新町/新道計画」について第3回講座で、総合的に検証する。 |

|

6)鎌倉道の再検討 現在の鎌倉道研究では、鎌倉下の道は「古町橋−神明社付近−石名坂」ということに落ち着いている。ほとんど異説はないが、古町橋−神明社付近が今井川沿いであり、古道の常識に外れることに疑問を持つ人がいる。このルートは江戸時代近くに開かれた後期の鎌倉道で、鎌倉時代の鎌倉道は別にあるのではないだろうか。 地形図等高線の検討から、鎌倉時代の古町橋は、まだ海中か湿地帯で通行できなかったと思われる。鎌倉時代の下の道はもっと上流の和田橋を渡ったはずである。一方石名坂が正真正銘の鎌倉道であることは確かである。和田橋から石名坂に出るのはどうすればいいだろうか。 保土ヶ谷宿の起源を説明するため保土ヶ谷区郷土史では(3)のような鎌倉道を想定し、以後検討されずにそのままになっているが、保土ヶ谷宿の起源を考えるなら、和田橋経由−元町−境木越えの道の方が妥当ではないか。 第4回講座では、以上にような鎌倉道の問題を総合的に考える。 |

|

| 以上述べたように、旧々東海道、新町計画、鎌倉道の三テーマを総合的に考えることによって、東海道以前の保土ヶ谷と交通路の問題はすべて解決するはずである。 | |

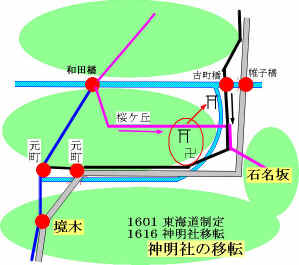

神明社の移転 江戸名所図会、神明社御由緒では、江戸初期に神戸山頂から現在の居場所に移転したことが明記してあるが、保土ヶ谷区郷土史、保土ヶ谷ものがたり・・には移転の記事がない。 |

|