旧東海道夫婦旅日記

のんびり歩いて暑さ寒さも京都まで

一歩から

一歩から  二川宿〜宮宿(名古屋)

二川宿〜宮宿(名古屋)

平成20年5月4日 6時出発二川〜岡崎(21回目)

33次宿場 二川 江戸後期1843年男721女734

平成男163女144豊橋市大岩町北田

二川の駅に着いた。顔洗い歯を磨き準備万端だ。

駅前で自転車時間貸し置き場の老夫婦が開店準備をしていた。

半世紀以上続いている変わらない光景なのだろう。

うれしい以上の幸せな気持ちになれた。

俺に絵心があったなら朝靄のなかに写る老夫婦の姿を描きたいのだが残念です。

私たちもいよいよ出発である。

前回の旅で二川宿本陣資料館に立ち寄ったので今回は岩屋観音に向かって出発。

駅前広場に1847年の建立である道標が立っていて、

駅前が宿場の出口だったらしい。

1765年に江戸谷中より寄進された『岩屋観音』3.3メートルの銅像の

正観音が岩頭にあり遠鏡より鮮やかに見えるとあるが、

山の木立が多い茂っているので街道からは見えません。

しばらく行くと山中橋があり吉田領となりました。

34次宿場 吉田 江戸後期1843年男2505女2772

平成男441女455豊橋市大橋通1〜3丁目

明治4年に豊橋の名に変わった吉田の宿場を通りすぎると

豊川に架かる『吉田大橋』を渡る。【旅雀】でおよそ江戸より京までの間に

大橋4つある。武蔵に六郷の橋。三河吉田の橋。矢はぎの橋。あふみに勢田の橋と

わざわざ紹介している。なお百廿間は約216メートル。

だが、現在の川幅はここだけ見ると普通の川で、一級河川ではあるが、天竜川や

富士川の方がスケールが大きかった様に思う。

大橋をわたりしばらく行くと弥生時代の『瓜郷遺跡』があるので寄ってみた。

西暦で100年弥生時代。『国指定史跡 瓜郷遺跡』とあるので期待十分でしたが、

小さな公園の隅にわら葺屋根の▲の小屋がある国指定史跡でした。

国指定史跡よりも明治初めの堰を

とめる調査写真が面白かった。学徒動員したとの説明書きには驚きました。

又、調査写真に写っているような、

田園風景は現在、全く見当たらなく、住宅地になっていました。

今回の旅の楽しみである豊川市牛久保町 長谷寺にある武田信玄の

天才軍師山本勘助の墓に来ました。

昨年までNHK大河ドラマの主役だったので、大勢の人が訪れてると思いきや,

角に簡易トイレが残ってるだけでした。

本日は大型連休にも拘わらず私たち夫婦二人でした。

ブームは怖い。勘助が川中島で戦死したと聞き、長谷寺の和尚が遺髪を埋めて

今に残る墓を建てたという。45歳から信玄に仕えて、メキメキと頭角を出した

遅咲きの勘助に手を合わせました。

また此処から350メートルにある今川義元公墓所(大聖寺)

にも行きました。桶狭間の戦い(1560)で織田信長に討たれた義元の胴体は、

この寺の境内に葬られました。

一色刑部少輔時家の墓もあります。

一色刑部が一色城を奪われたが二男の成勝が再び城主になったときに

大聖寺を建立したといいます。こじんまりしたお寺で、生涯独身で身寄りのない方の

永代法要塔がありました。

境内の隅に今川造園と書かれたトラックが有ったが、まさか子孫ではないですよね。

35次宿場 御油 江戸後期1843年男560女738

平成男89887女90282豊川市八幡町大宝山

旧街道をてくてく歩いて行くと左側に、味噌造りの倉庫がありました。

文献によると昔は大津屋という旅籠で、飯盛り女(遊女)いたが、

明治10年にこの旅籠で働く飯盛り女5人が近くの池に

飛び込み自殺したのを機会に、主人が女に稼がせる家業はやめて

味噌製造に変わったものという。池に身を投げた飯盛り女達の墓が

東林寺にあるというので行くことにした。東林寺の墓地に到着したものの、

女性たちの墓は見つかりませんでした。

平成20年5月5日 (22回目)

36次宿場 赤坂 江戸後期1843年男578女726

平成男28213女28167岡崎市岡崎支所

36番目の宿場町。明治の初めごろまで、

最盛期は80軒の旅籠、約300年程前からの(御宿場)と墨で書かれた

提灯前で記念撮影をしました。旅籠大橋屋(元の屋号伊右ェ門鯉屋)が

現存している。現在はおみやげ屋として営業していました。

天然記念物で600メートル続く三河黒松の

並木を歩く。太いのも二世や三世と思われる黒松もあるが、皆すくすくと

天に向かい伸びている訳でなく曲がり倒れかけているのに

頑丈そうな松が何本も見受けられる。三河黒松の習性らしい。

後で知ったが亀甲型の樹皮文様のある三河黒松との事。

自動車通行量も多く歩道がないので危険だがそれでもやはり気持ち良い道である。

松並木を過ぎた所に小川が有りましたので、私は何を思ったのか、水際まで

降りて髭もじゃらで山賊のような顔を、かみそりだけは携帯していたので、

石鹸もない、鏡もないなかで、当時の旅人もこんなふうだっただろうなと

思いながら水を手で透い濡らしながら髭をそりました。

妻は綺麗になったねとは言わないで呆れた顔でしたが、

この達成感は妻には理解できないだろし多少の剃り傷は男の勲章だ。

法蔵寺の前を通ると立て看板に近藤勇の首塚があると書かれていた。

近藤勇は京都でさらし首になったが、同士が盗み出し葬ったらしい。

又幼少のころ徳川家康が勉強した場所もあると

記述があったので寄りたかったが時間がないので先を急ぐ事にします。

37次宿場 藤川 江戸後期1843年男540女673

平成男1033女954岡崎市藤川町

江戸の大岡越前守忠相の邸跡があるが、今は民家になっていて石標だけなので

寄り道しませんが、1748年に1万石を三河西大平で領し、以後代々ここに

住んでいたらしい。今で言うなら定年退職して、

年金で暮らした場所なのでしょうか。

38次 岡崎 江戸後期男3081女3413

平成男28213女28167岡崎市岡崎支所

城下宿

本田中務大輔

岡崎城から3キロぐらい手前に、築山御前の首塚がある。

築山御前は、家康が今川義元の命令で結婚した正妻である。

築山との間に生まれた岡崎三郎信康は武田に内通し切腹させられている。

岡崎城は家康が生まれた場所、1542年12月26日生誕。

1549年3月に家康の父広忠が殺され、家康は同年11月、

今川氏の人質となり駿府城に就いた。そして桶狭間の戦の後、岡崎城主として

戻り1570年に浜松城に移るまで居城となった。

私は岡崎城公園内の茶室で、半田家の姫君と優雅にお手前を戴きました。

そうそう姫君が家康の訓示が書きこめられた湯のみを買いまして毎日読みながら、

お茶飲むのだそうです。

私も過去に宮沢賢治の詩、雨にも負けず・・・・を覚えようと記念館で額つきで

購入したのですが、まだ覚えきれてません。

たぶん似たもの夫婦ですから・・・・・?でしょう。

岡崎城

城南亭

平成20年10月25日 (23回目)

39次宿場 池鯉鮒(知立)江戸後期1843年男876女744

平成男34769女31595知立市

今川義元塚があり、この辺りを桶狭間という。織田信長との戦で

今川氏敗れた所である。

映画やテレビで必ず登場する場所だが、今俺は歴史上の土地に

立って居るのだと思うと身震いする。

東海道夫婦旅万歳!今回の旅の宿泊所は知立神社を真下に

インターネット、現代の最先端の方法で予約した宿ですが

展望できるホテルに宿泊しました。

すばらしいホテルでお城の一番てっぺんに匹敵する七階の部屋、

朝食は10階のパノラマ状態のなかバイキングでグーでした。

夕食は知立駅前の焼き鳥屋で一杯。名古屋コーチンの三点盛り刺身を食し、焼き鳥のお任せを食べてもう最高です。

ホテルに帰り9時30分には就寝でした。

おかげで妻は大好きなヨン様のドラマを見逃しました。

私は焼き鳥屋に居る頃に会社からの電話に気づかず朝に携帯見てびっくり。

(夜遅くても良いから連絡ください)あちゃ〜。

40次宿場 鳴海 江戸後期1843年男1792女1851

平成男5438女5482名古屋市緑区鳴海町

昔は鳴海潟を見学しながら、浜づたいに歩くとありましたが、

浜は全く見当たりません。

埋め立てをして発展しながら時代は大きく変化しているのです。

町の中心地を歩きます。当時はしぼり手ぬぐいが名物だったらしいのだが、

今はどうなんでしょうか。名古屋鉄道沿いに街道は続いてます。

旧街道沿いの右側に芭蕉の千鳥塚がありますが、

気をつけてないと通り過ぎてしまいそうな場所で、民家の庭先を

通りすぎるような感覚で坂道を登って行くと公園にたどり着いた。

公園を掃除してるおじさんに尋ねたら、そこだよと公園の端を教えてくれました。

「星崎の闇を見よとや啼く千鳥」と表に芭蕉の筆で裏には年月が彫られている。

自筆で残ってるのは少ないそうで、貴重な遺跡だそうです。

十一面観音が傘をかぶっているので笠寺と呼ばれている

天林山笠覆寺(りゅうふく)でなんと1645年に亡くなった

宮本武蔵の供養碑があるらしい。

この辺りで修行をしていたと思うと俄然やる気が出た。

千鳥塚

平成20年10月26日 (24回目)

41次宿場 宮(名古屋)江戸後期1843年男5133女5209

平成男37703女40540名古屋市中区

城下町

名古屋は城下町で、宮の宿は熱田神宮を省略した呼び方であるらしい。

宮は尾張藩の管轄下にあった宿場町。桑名への七里の渡しの

重要な港で発展した。

此処からの七里、潮の加減で九里になる事も、約3時間の船旅で

トイレがないから、小便は竹筒を○○にあてがい海に流したらしい。

清水次郎長の浪花節で森の石松が演じる

食いねー食いねーの名場面がこの3石舟(さんごくぶね)での話です。

熱田神宮熱田神宮 熱田神宮

※ドングリの食べ方。①栗と同じ要領でゆでて殻をむいて食べる

②焼いて熱々のところを殻から出して食べる。

食べて苦かったり渋かったらはずれです。

残念ながらそのままでは、食べられないので他の種類に挑戦しよう。

スダジイ・コナラ種がいいらしいが見た目では分からないので30%の確率で

美味しいドングリに会える確率らしい。

私も食べたが4〜5個は食えたがそれ以上は・・・飽きた。

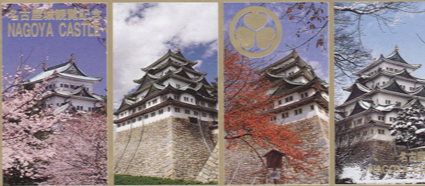

名古屋城はとても優雅で綺麗でうっとり見とれる大きい城でした。

つらい時は励ましてくれて

大きな人間にしてくれるような気がします。

もう一度ゆっくり来たいと思います。

城の境内で名物の味噌カツを堪能しました。