とりかごについて

①「とりかご」とは

②4対2のとりかご

③ゲームへの応用

④3対1ののとりかご

①「とりかご」とは

サッカー、フットサルの練習に「とりかご」と呼ばれる練習があります。

Jリーグなどでは選手たちが試合前のウォーミングアップなどでやっています。

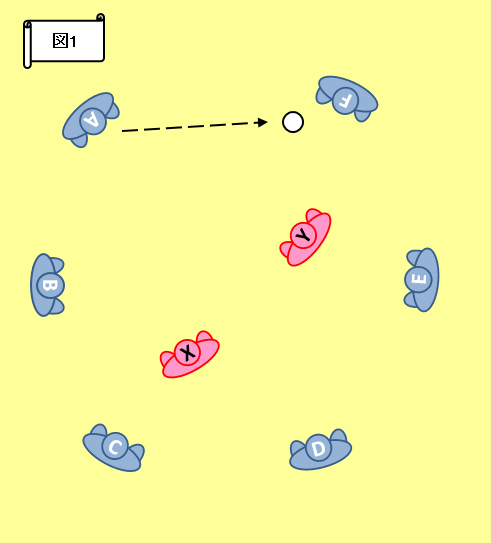

4~6人でボールを回して、その中で2~3人がボールを奪うために追いかけます。

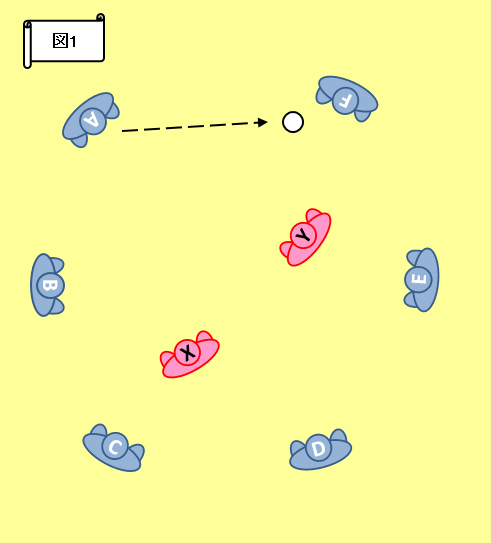

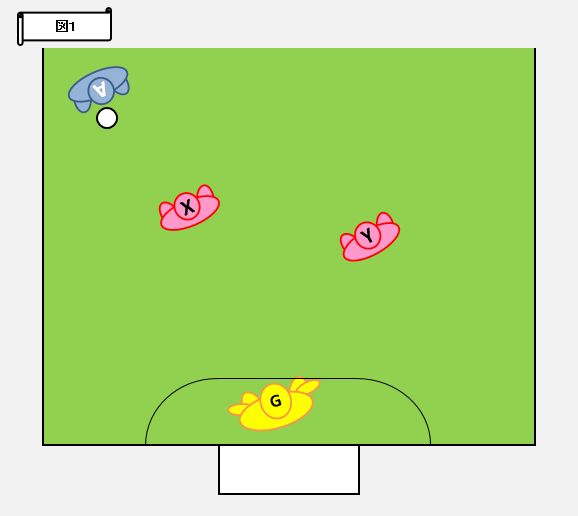

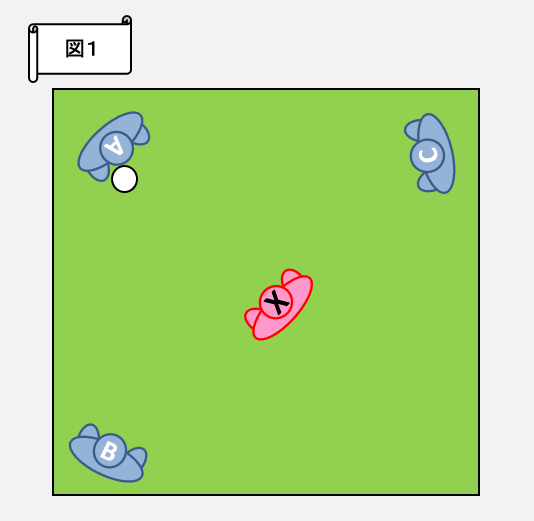

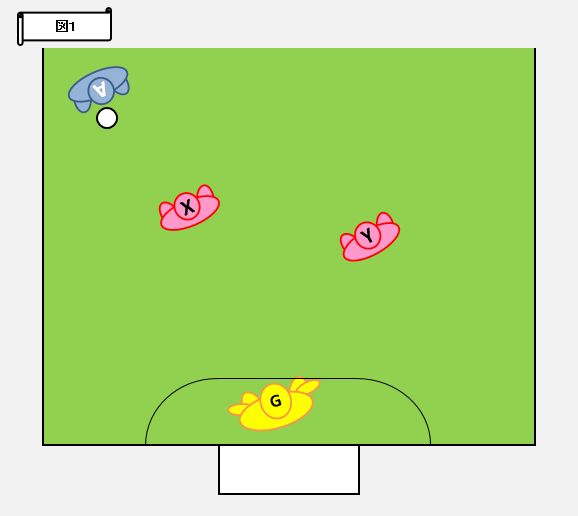

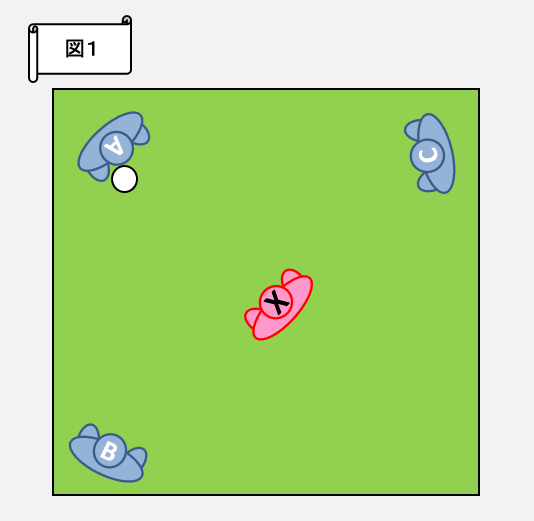

ボールを回すのは図1の青いプレーヤーたちです。

ボールを追いかけるのは図1の赤いプレーヤーで、「オニ」と呼ばれます。

ボールを回す側にとっては、パスとトラップの練習になります。

パスは受ける側がトラップしやすいようなパスをすることを心掛けてください。

オニ(ボールを奪う側)にとっては、2人で連携をしてボールを奪う練習になります。

②4対2のとりかご

個人的にはボールを回すプレーヤーは4人で、オニは2人が適切だと思いますので、以下で4対2のとりかごを説明していきたいと思います。

(1) ボールを回すエリア

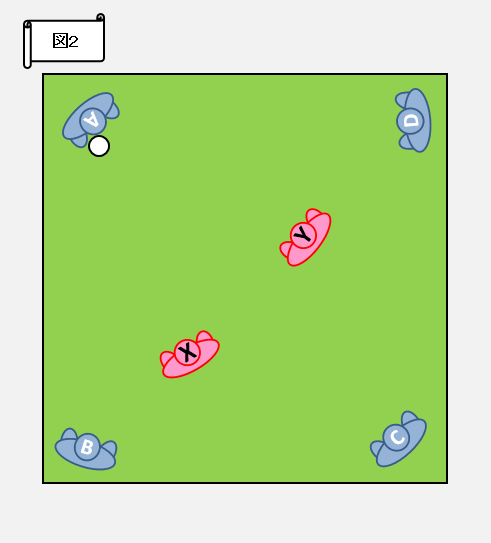

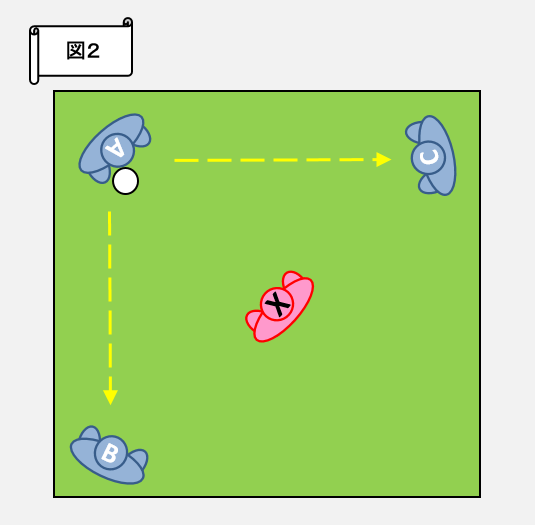

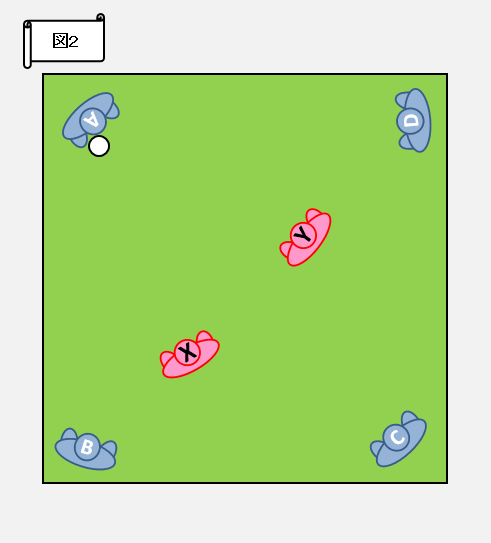

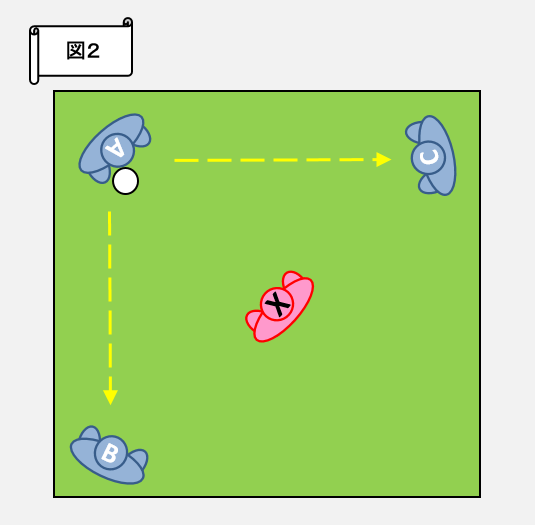

図1のようにボールを回すエリアを特に限定しない場合もありますが、四隅にマーカーコーンなどを置いて、図2のように四角形の枠の中でボールを回した方がより実践的な練習になります。

(2) 三つのパスコース

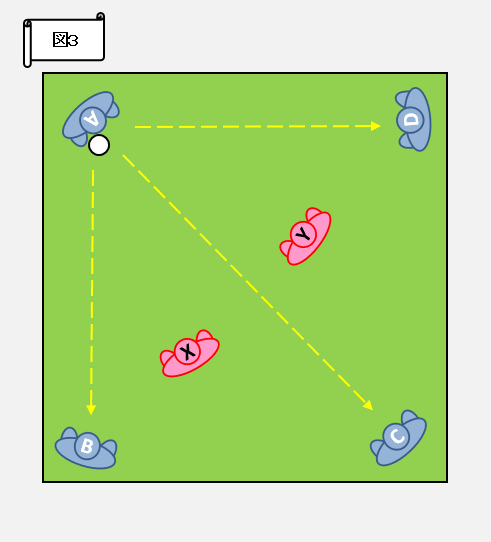

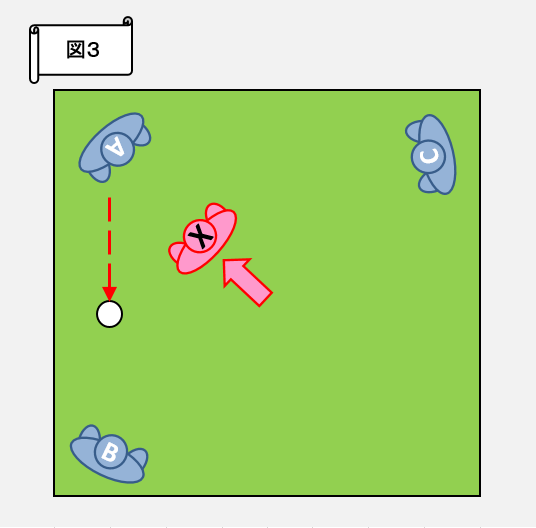

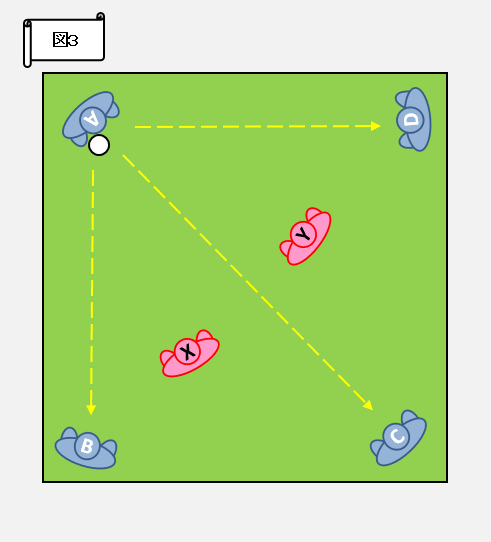

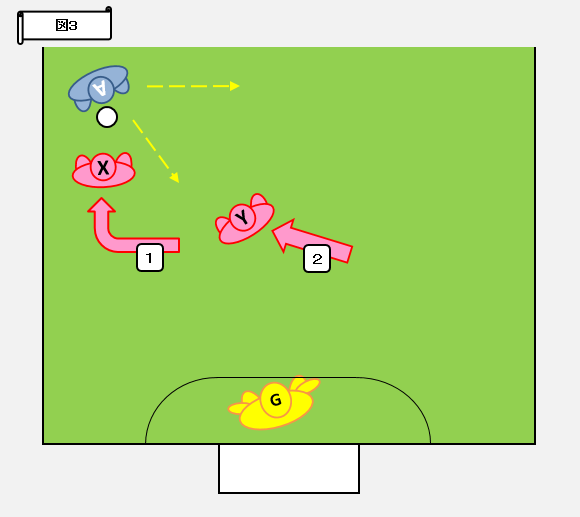

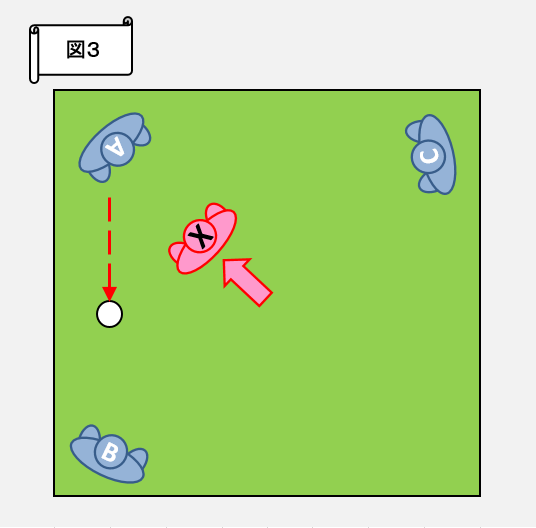

ボールを回す側のプレーヤーAには3人の味方プレーヤーがいるので図3のように三つのパスコースがあります。

以下からは主にオニ(赤いプレーヤー)側の視点で、二人で連携してボールを奪う方法を紹介します。

(3) 悪い例・その1

まず悪い例です。

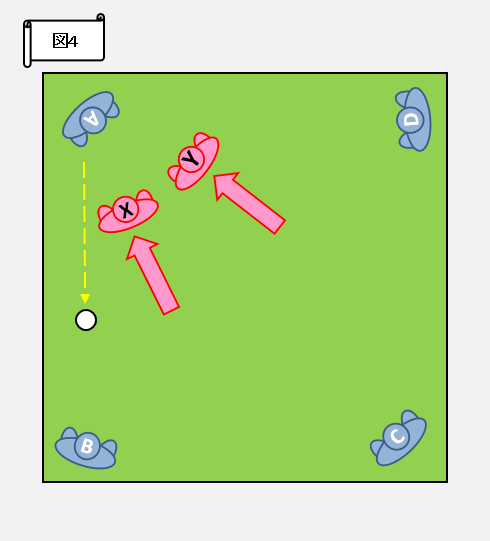

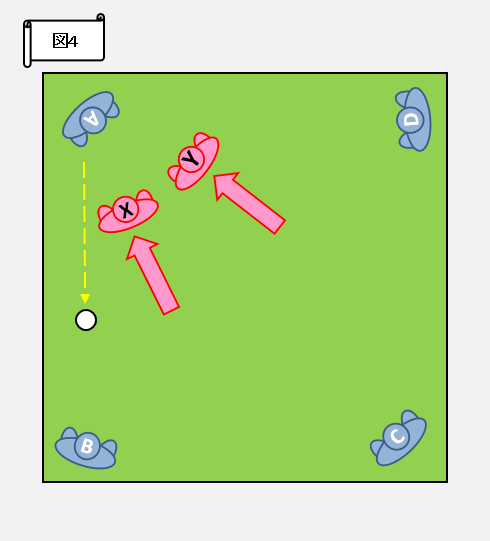

ボールを保持しているプレーヤーに対して、二人のオニが同時にボールを奪い行くのは得策ではありません。

二人ともかわされてパスを出されてしまう場合があります。

(4) 役割分担

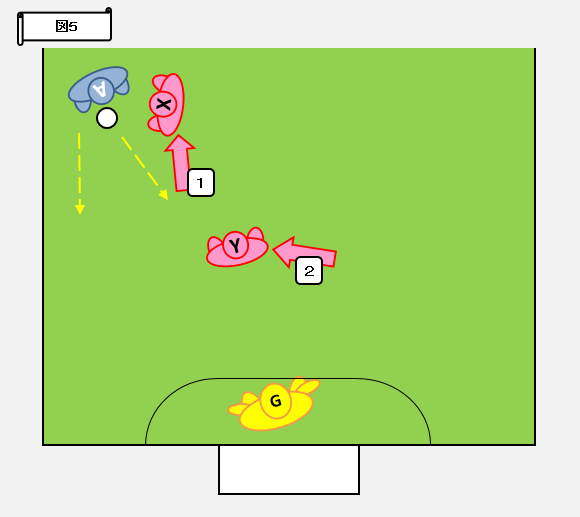

オニたち(赤側)がボール回し(青側)からボールを奪うためには次のように役割分担をします。

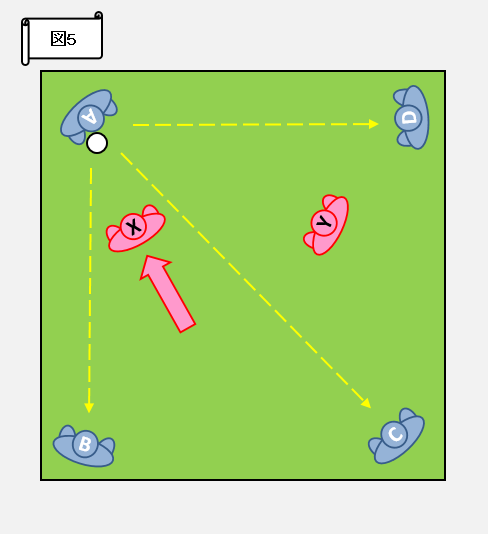

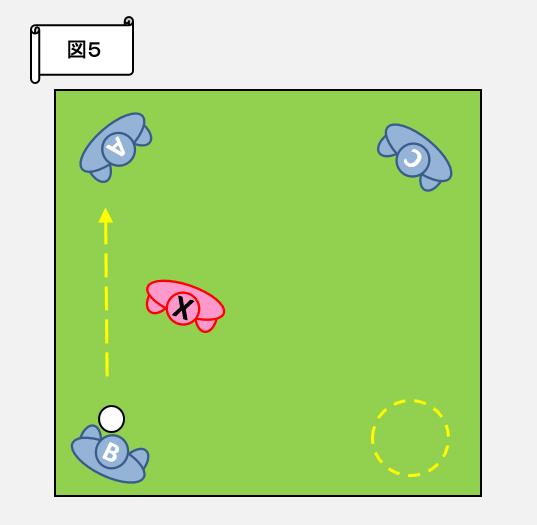

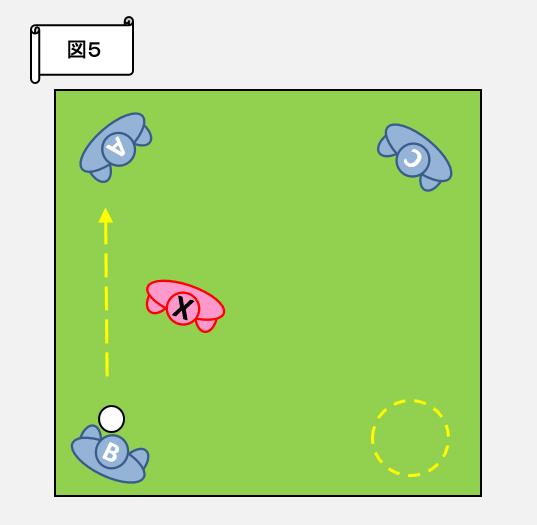

ボールを保持しているプレーヤーAに対して、オニの一人がボールを奪うために近づき(図5の例だとプレーヤーX)、もう一人のオニ(プレーヤーY)は、プレーヤーAからプレーヤーCやプレーヤーDに向けてパスが出されたときのパスカットを狙います。

このように役割分担することをチャレンジ&カバーと言います。

プレーヤーXがボールを奪うためにプレーヤーAに近づくことを

「プレスをかける」

「プレッシャーをかける」などと言います。

プレーヤーYがプレーヤーAからのパスに備えること(パスカットを狙うこと)を

「カバーする」

「カバーリング」などと言います。

プレーヤーXはボールを奪うためにプレーヤーAに近づきますが無理にボールを奪わなくてもよいです。

理想を言えばプレーヤーYがパスカットをしやすいようなパスをプレーヤーAに出させるようにしてください。

「言うは易く行うは難し」ですが。

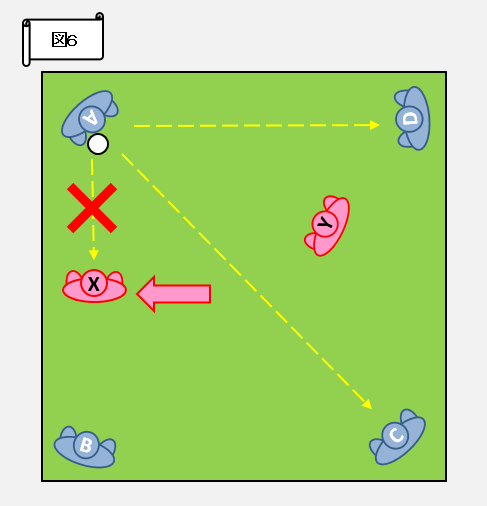

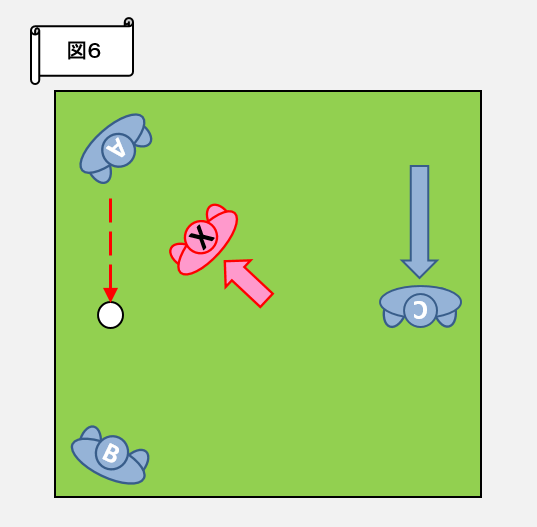

(5) プレスのかけ方・その1

ボールを保持しているプレーヤーAに対してのプレスのかけ方の一つの例です。

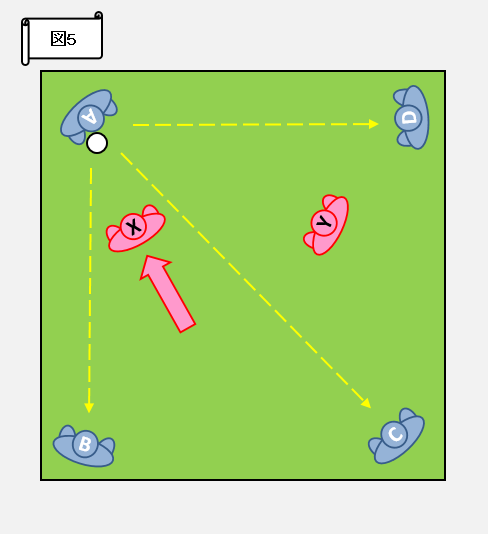

最初にプレーヤーXは、プレーヤーAとプレーヤーBを結ぶ直線上に位置します。

こうすることによってプレーヤーAはプレーヤーBにパスすることができなくなります。

このような行為を

「パスコースを切る」

「コースを切る」

「パスコースを消す」

「コースを消す」などと言います。

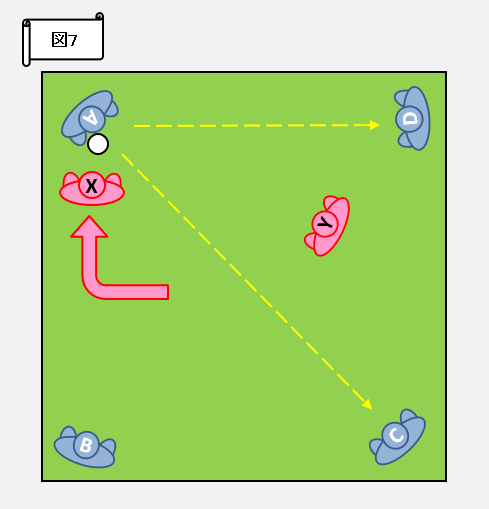

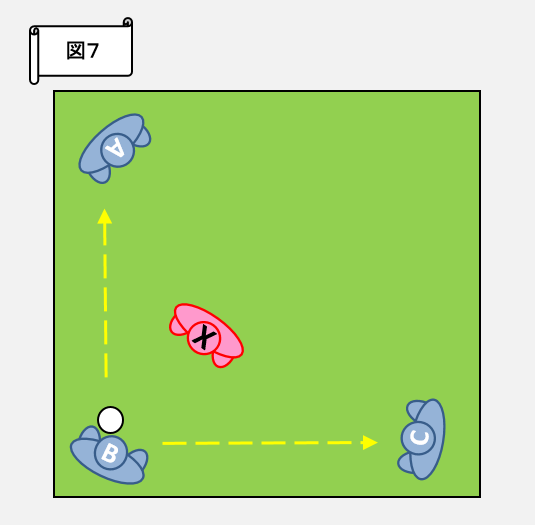

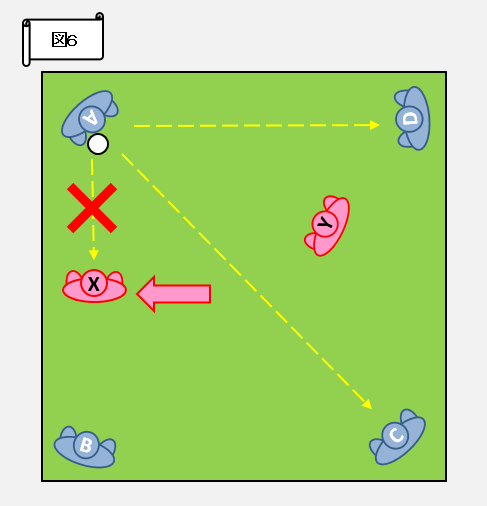

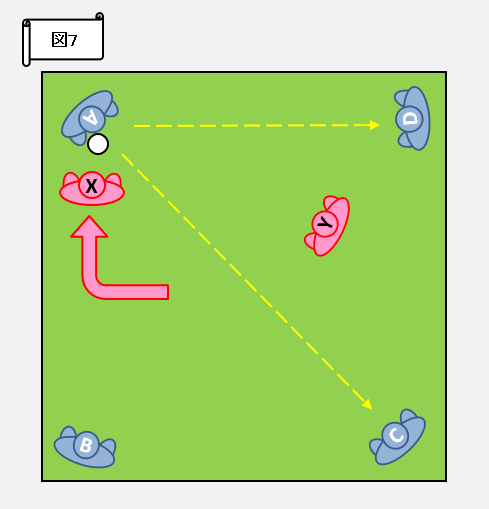

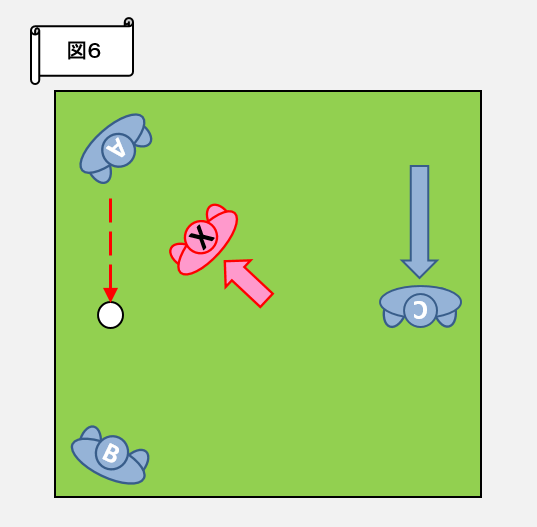

(6) プレスのかけ方・その2

図7のように、プレーヤーXは、プレーヤーAからプレーヤーBへのパスコースを切った状態で、ボールを奪うためにプレーヤーAに近づきます。

そうすればプレーヤーYはプレーヤーCかプレーヤーDに向けて出されるパスのみ警戒すれば良いということになります。

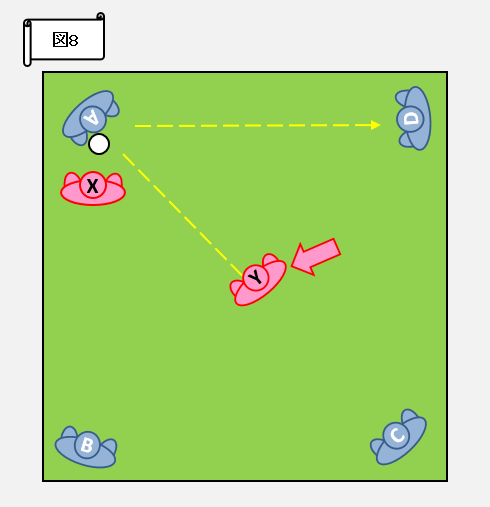

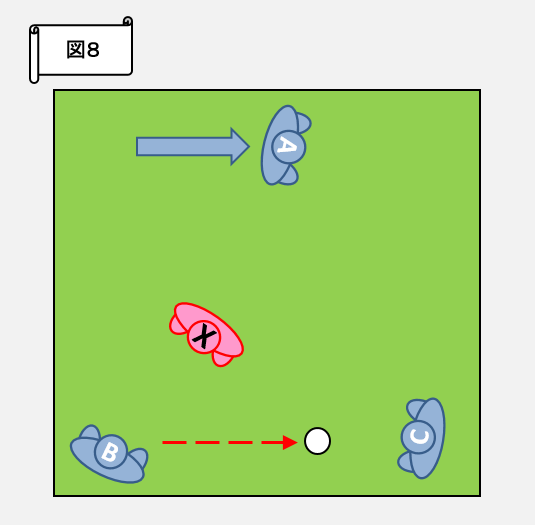

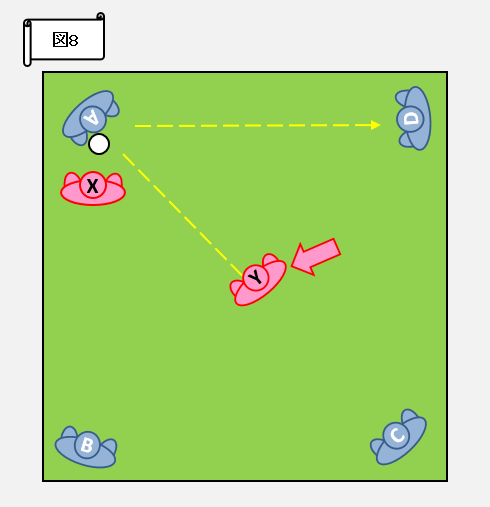

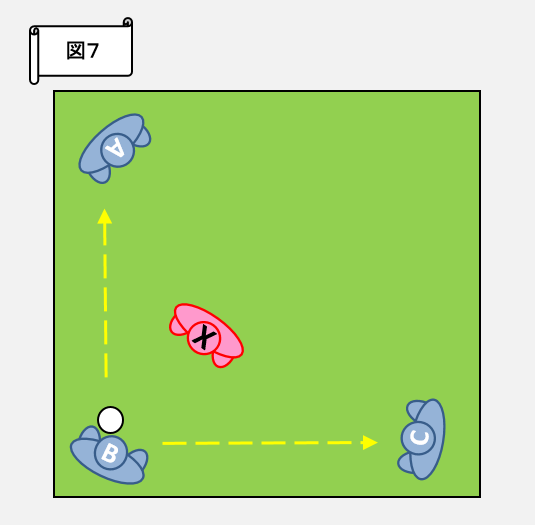

(7) カバーリングの例

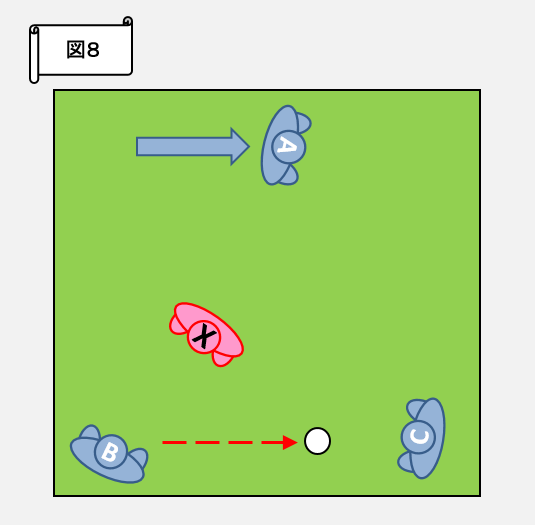

図8のように、プレーヤーYは、プレーヤーAからプレーヤーCへのパスコースを切りながらプレーヤーDへ出されるパスを狙います。

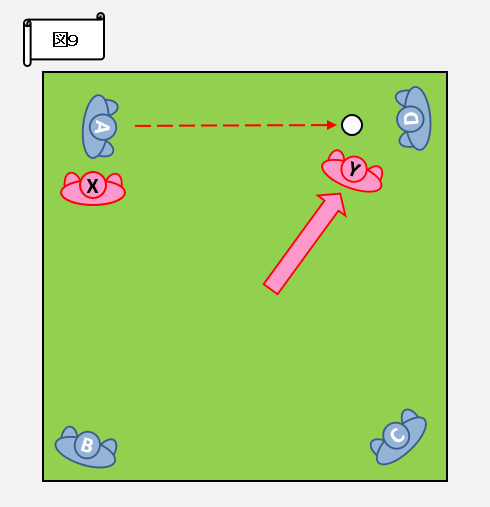

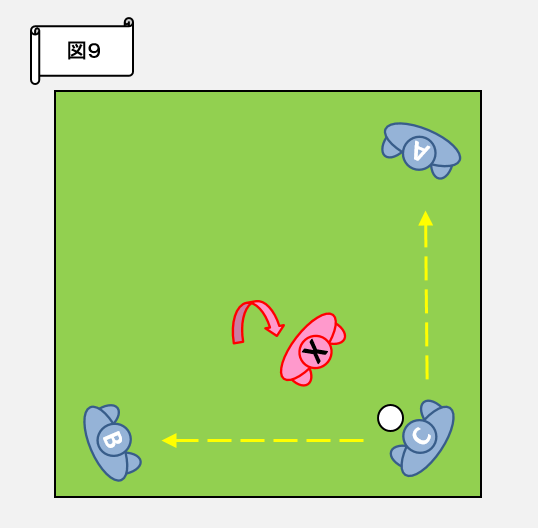

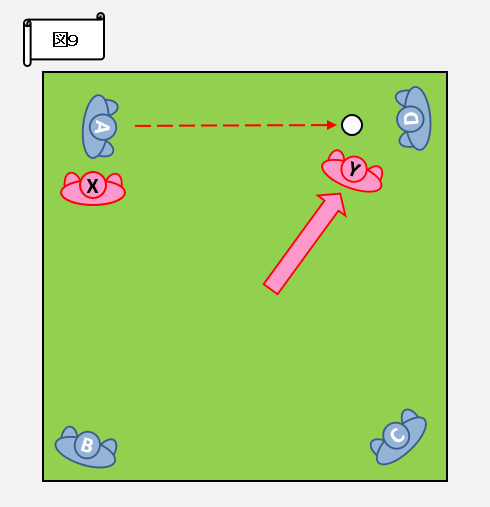

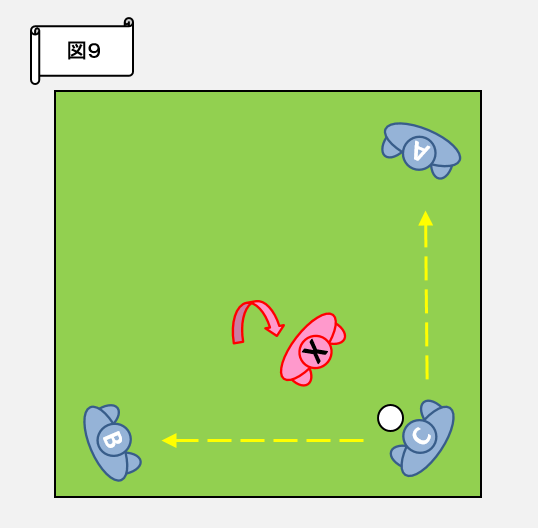

そして図9のように、プレーヤーYは、プレーヤーAからプレーヤーDにパスが出た瞬間に動き出します。

可能ならばそのパスをカットします。パスカットが出来なかったら・・・

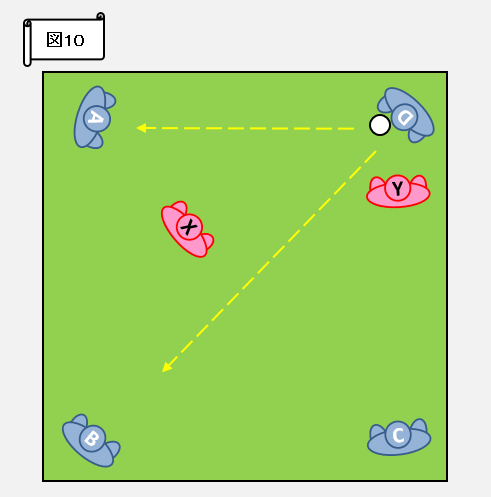

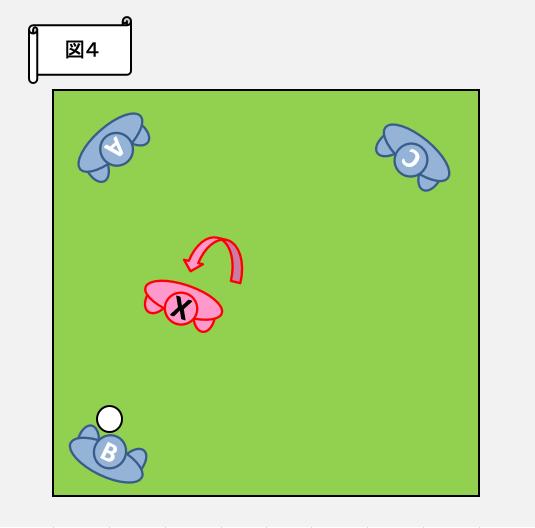

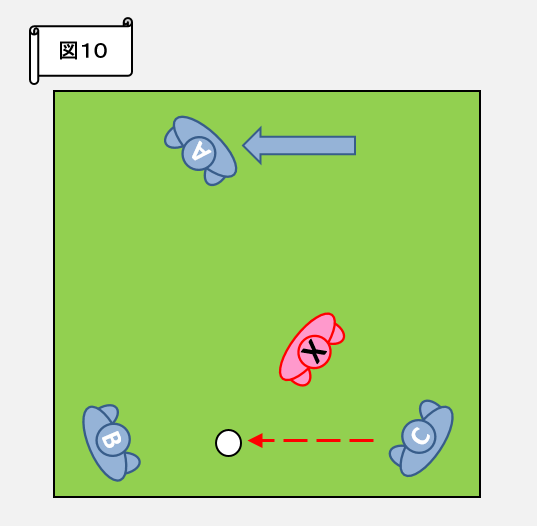

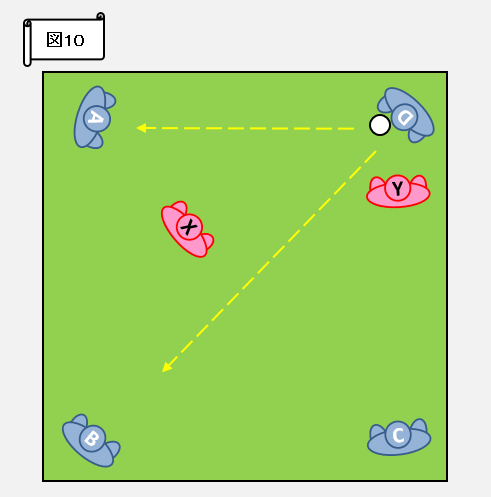

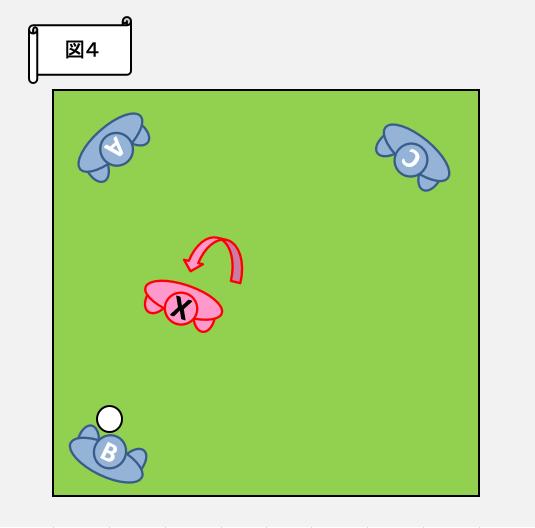

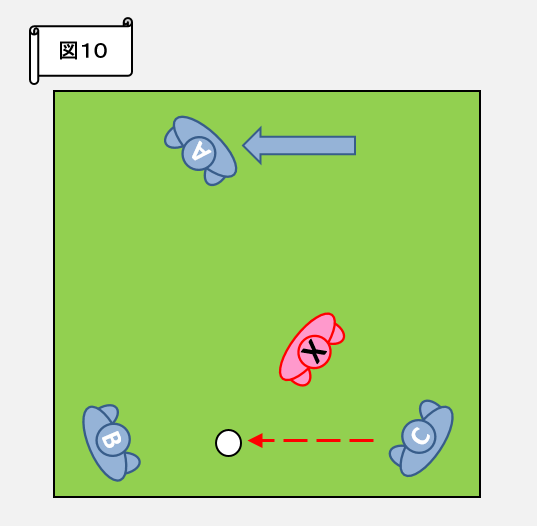

パスカットが出来なかったら、図10のようにプレーヤーYがプレスをかける役割になり、プレーヤーXがカバーリングを担当することになります。

このように分担した役割を交換してチャレンジ&カバーを続けていきます。

(8) 悪い例・その2

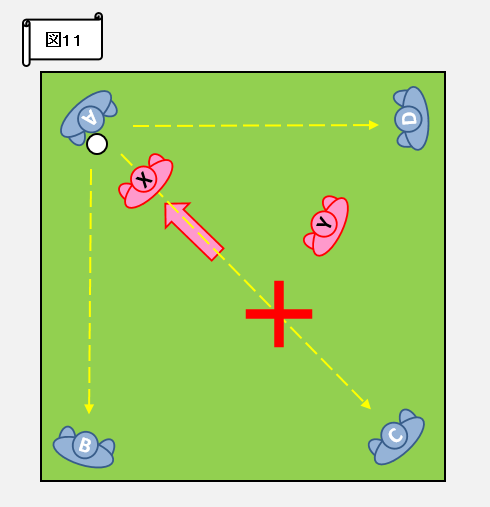

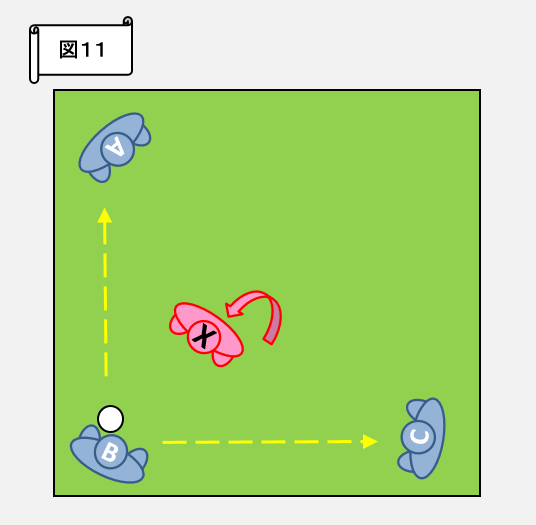

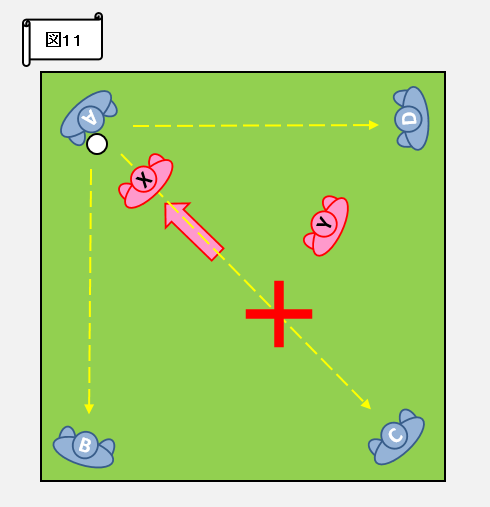

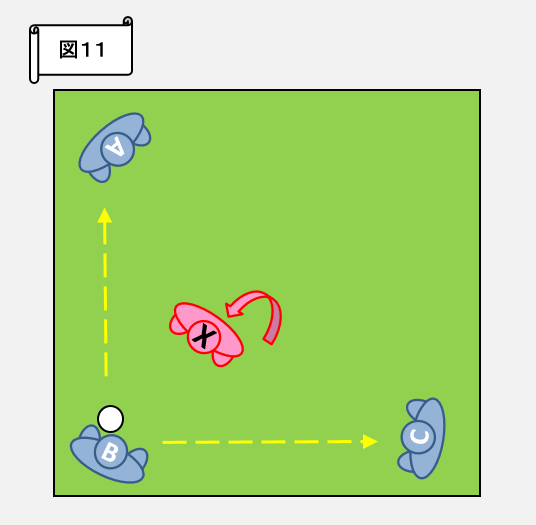

図11のように、プレーヤーXがプレスをかけるときに斜め方向から行く(真ん中のコースを消しに行く)のは良くないです。

この場合はプレーヤーCへのパスコースは消していますが、プレーヤーBにパスが出されたとき、プレーヤーYはどうすることもできません。

③ゲームへの応用

とりかごで練習をしたチャレンジ&カバーを実際のフットサルのディフェンスにどのように応用するのか紹介します

(1) ドリブルで攻められたとき

図1のようにドリブルで攻められたときに、守備側(赤いチーム)は二人いるのでチャレンジ&カバーでディフェンスしたいのですが、プレーヤーXはどのようにコースを切れば良いのかわかりません。

このような場合はプレーヤーYが声かけをして、コースを切ってほしい方向を伝えます。

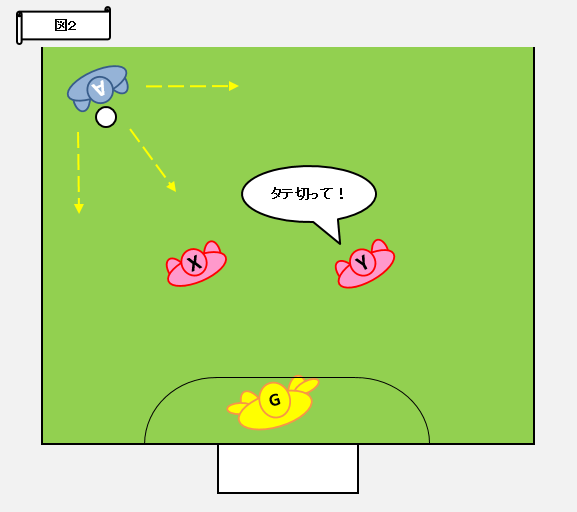

(2) 「タテ切って!」

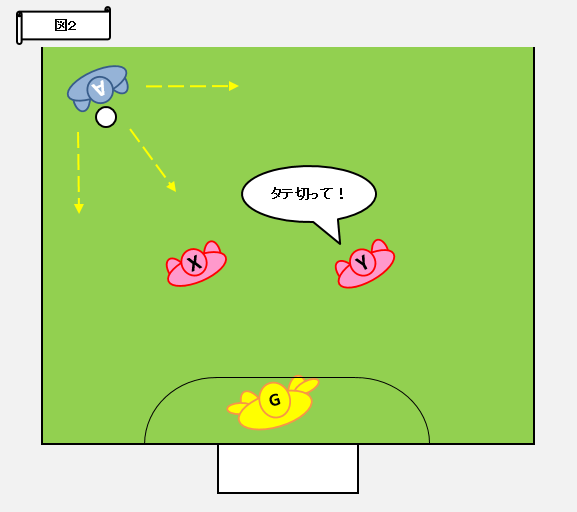

プレーヤーYは、プレーヤーXに敵プレーヤーAの進行方向を遮って欲しい場合は、「タテ切って!」と声かけします。

※この場合はプレーヤーAがドリブルで進行してくること防ぎます。

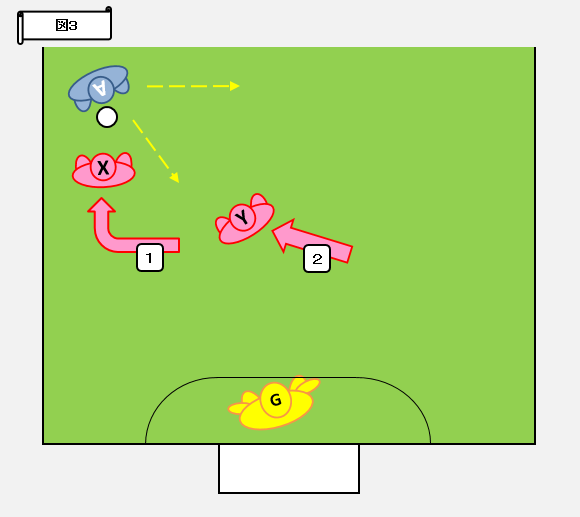

(3) タテを切るプレス

[1]声をかけられたプレーヤーXは、敵プレーヤーAの進行方向を阻むようにプレスをかけます。

[2]そしてプレーヤーYはカバーリングできる位置に移動します。

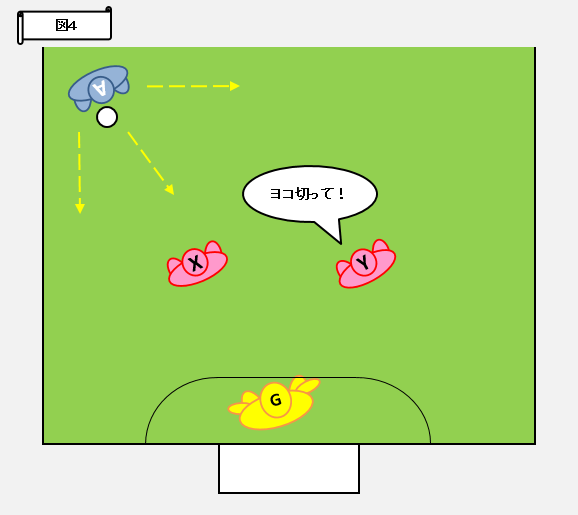

(4) 「ヨコ切って!」

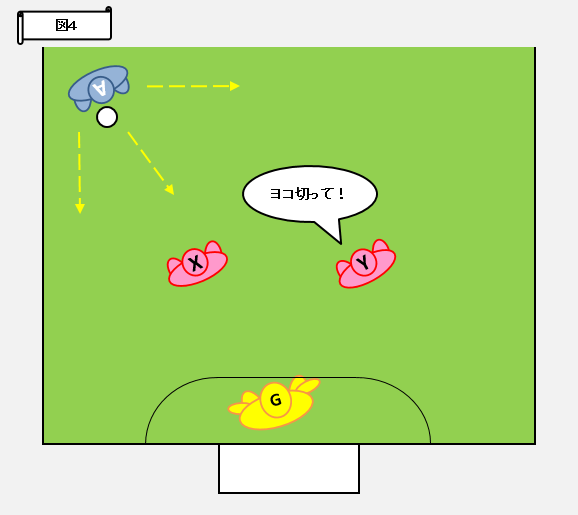

プレーヤーYは、プレーヤーXに敵プレーヤーAのヨコを遮って欲しい場合は、「ヨコ切って!」と声かけします。

※この場合は青チームの他のプレーヤーにパスをされることを警戒しています。

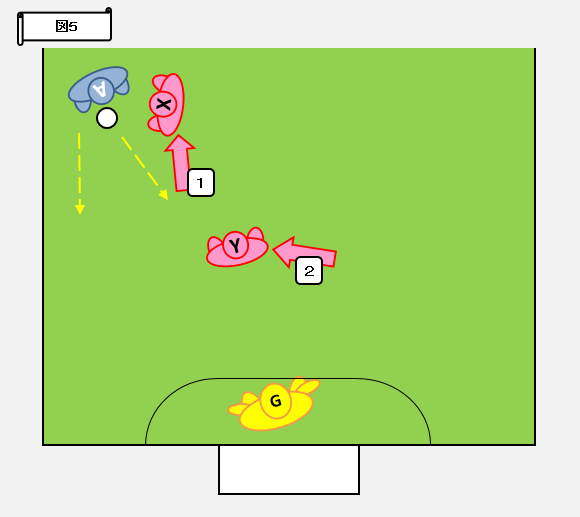

(5) ヨコを切るプレス

[1]声をかけられたプレーヤーXは、敵プレーヤーAの進行方向を阻むようにプレスをかけます。

[2]そしてプレーヤーYはカバーリングできる位置に移動します。

(6) 声かけを信じる

プレーヤーXは敵プレーヤーAしか見えていませんが、プレーヤーYは敵プレーヤーAとプレーヤーXの両方が見えています。

なので、プレーヤーYはプレーヤーXよりも良い状況判断ができるはずです。

プレーヤーXはプレーヤーYの判断を信じて、声かけに対して適切なプレスをしましょう。

信頼関係によって良いデイフェンスができます。

④3対1のとりかご

3対1のとりかごを紹介します

これは特殊なパターンで、主にボールを回す側(青いプレーヤーたち)がパスを受けやすい位置に動く練習になります

(1) 初期状態

ボールを回すエリアは四畳半くらいにして、ボールを回すプレーヤーが三人、オニが一人でとりかごをします。

(2) 2つのパスコース

図2の左上でボールを保持しているプレーヤーAには2つのパスコースがあります。

オニ(プレーヤーX)がボールを奪うために近づいて来たら、プレーヤーBかプレーヤーCのどちらかにパスをします。

(3) プレーヤーBにパス

オニがボールを奪うために近づいて来たので、プレーヤーAはプレーヤーBにパスしたとします。

(4) 悪い例

プレーヤーBにボールが渡ったので、オニはプレーヤーBに向かってボールを奪いに行きます。

こうなるとプレーヤーBにとってパスコースが一つしかありません。

こうなるとオニはプレーヤーAへのパスコースを切りながら、プレーヤーBにボールを奪いに行けば容易にボールを奪取できます。

右下の黄色い丸の箇所に味方プレーヤーがいて、パスを出せれる状況ならば良いのですが。

(5) パスコースを二つ作る

上記の悪い例のようにならないためには、プレーヤーBにボールが渡った時にパスコースが二つあるようにします。

図2の状況から、プレーヤーAがプレーヤーBにパスをした瞬間に、プレーヤーCはプレーヤーBがパスをしやすい場所(図6の右下)に移動します。

そうすることによってプレーヤーBがパスを受けた時に、パスコースが二つできます。

(6) 同様に

上記の状態からオニがボールを奪うためにプレーヤーBに近づいて来たとします。

そしてプレーヤーBが右下にいるプレーヤーCにパスをしたら、その瞬間にプレーヤーAはプレーヤーCがパスをしやすい場所(図8の右上)に移動します。

そうすることによってプレーヤーCが右下の位置でパスを受けた時に、パスコースが二つできます。

(7) さらに

上記の状態からオニがボールを奪うためにプレーヤーCに近づいて来たとします。

そしてプレーヤーCが左下にいるプレーヤーBにパスをしたら、その瞬間にプレーヤーAはプレーヤーBがパスをしやすい場所(図10の左上)に移動します。

そうすることによってプレーヤーBにボールが戻ってきても、パスコースが二つできます。

このようにパスが来なかったプレーヤーが、パスを受け取るプレーヤーが次にパスを出しやすい位置に移動するようにします。

これを繰り返すことによてボールを回し続けられます。

上記の場合、プレーヤーAは右上に移動したあと、パスをもらわずに左上に戻ってくるので「無駄走り」のように思う人もいるかもしれませんが、サッカー&フットサルではこのような「一見意味の無いような動き」をすることはとても重要です。

労を惜しまずに走り回ってください。

(8) 3対1のとりかごの目的

3対1のとりかごには以下の目的がります。

・味方のためにスペースに動く

・移動してすぐにトラップをしやすい体制を整える

・走り回るためウォーミングアップになる

Topにもどる

ひとつ前のページにもどる

HomePageにもどる